前回のコラムでは、ADHDやASDの特性を持つ方の「忘れ物・失くし物」にまつわる、ご家族の悲喜こもごもなエピソードをご紹介しました。「あるある!」と共感してくださった方も多いのではないでしょうか。

とはいえ、「共感だけでは解決しない!」というのが正直なところですよね。大切なのは、この困りごととどう向き合い、少しでも状況を良くしていくには何が必要か? ということです。

今回は、忘れ物・失くし物を減らすために、SNSやネットを中心にご本人やご家族、周囲の方々が試してきた工夫や努力、そして「これはうまくいかなかった…」という失敗談も合わせてご紹介します。

完璧な方法はありませんが、きっと何かのヒントが見つかることと願って――。

家族・周囲ができる工夫 成功例と失敗例

- 成功例1)環境を整える「見える化」と「定位置管理」

- 具体策

玄関に「持ち物チェックリスト」を貼る。鍵、財布、スマホなどを置く専用トレーを用意する。翌日着る服と持っていく物をセットにしてカゴに入れておく。 - なぜ効く?

視覚的に分かりやすくすることで、「何を」「どこに」置くか、持っていくかを意識しやすくなります。探す手間や「あれどこだっけ?」という思考の負担を減らします。 - ポイント

本人と一緒に場所や方法を決めることが大切です。一方的に決めると、使ってもらえないことも。

- 具体策

- 成功例2)タイミングの良い声かけとリマインダー

- 具体策

出かける直前ではなく、少し余裕のあるタイミングで「〇〇持った?」と具体的に確認する。「〇時が△△する時間だよ」とアラームやタイマーを活用する。 - なぜ効く?

直前だと焦ってしまい、かえって忘れやすくなることがあります。事前に意識づけることで、準備する時間を確保できます。 - ポイント

繰り返しの声かけは、時に本人をうんざりさせることも。「一緒に確認しようか」など、協力的な姿勢を示すと受け入れられやすいかもしれません。

- 具体策

- 失敗例1)罰則やペナルティ

- なぜダメだった?

「忘れたらお小遣い減額」「失くしたら自分で買い直す」などの罰は、本人の反省や改善につながりにくいことが多いです。むしろ、「どうせ自分はダメだ」と自己肯定感を下げてしまったり、罰や叱責が怖いあまりにミスを隠そうとする可能性があります。特性による「できない」ことに対して罰を与えても、根本的な解決にはなりません。

- なぜダメだった?

- 失敗例2)過剰な先回り・手出し

- なぜダメだった?

心配のあまり、本人がやるべき準備をすべて親やパートナーがやってしまうと、本人が自分で考えて行動する機会を奪ってしまいます。一時的には忘れ物が減るかもしれませんが、長期的に見ると本人の自立を妨げてしまう可能性があります。

- なぜダメだった?

本人ができる工夫 成功例と失敗例

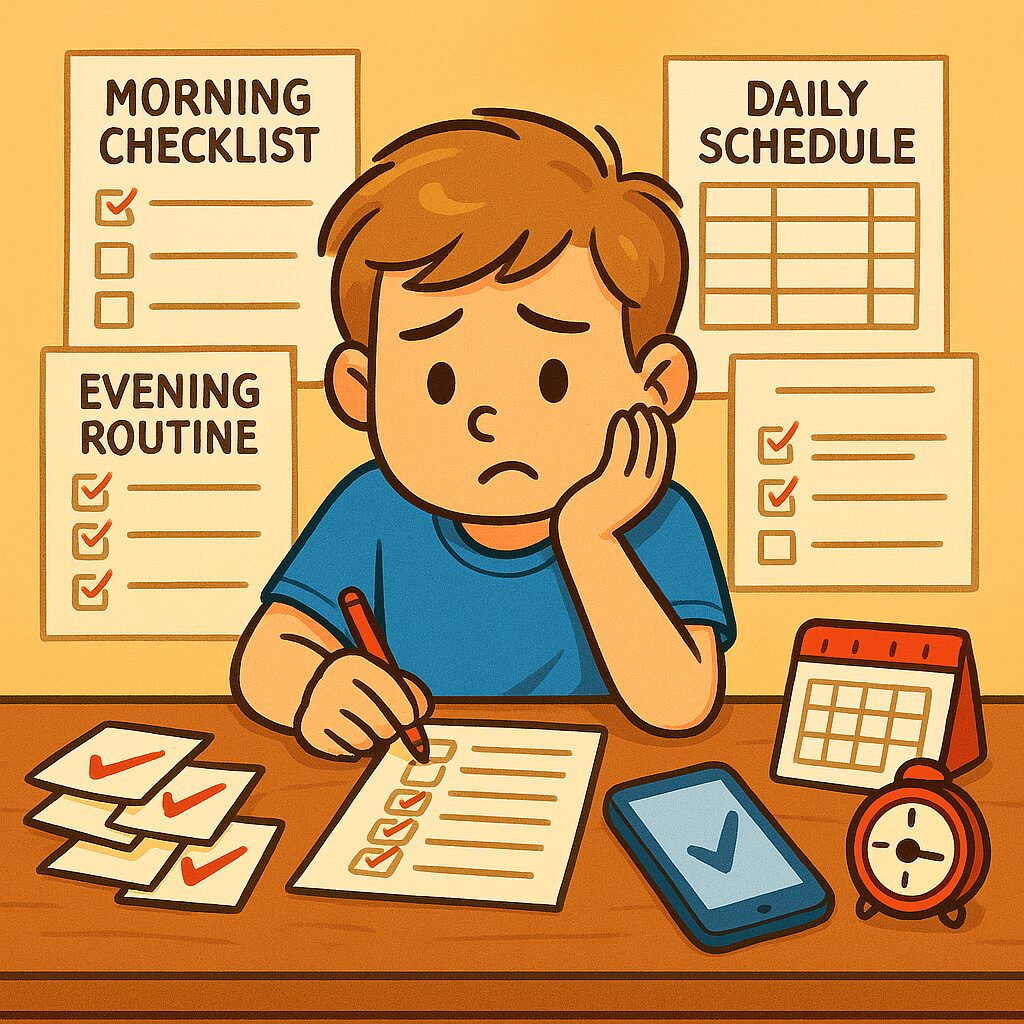

- 成功例1)自分に合ったツールを見つける

- 具体策

スマートフォンアプリ(リマインダー、タスク管理)、スマートタグ(探し物トラッカー)、ホワイトボード、付箋、手帳など、様々なツールを試してみる。 - なぜ効く?

自分の特性(視覚優位、聴覚優位など)やライフスタイルに合ったツールを使うことで、記憶の外部化や注意喚起がしやすくなります。 - ポイント

最初から完璧を求めず、色々試して「これなら続けられそう」というものを見つけることが大切です。

- 具体策

- 成功例2)「やることリスト」の活用とルーティン化

- 具体策

寝る前や朝起きた時に、その日やるべきことや持ち物をリストアップする習慣をつける。玄関を出る前の持ち物チェックをルーティン(一連の動作)に組み込む。 - なぜ効く?

やるべきことを可視化し、行動をパターン化することで、ワーキングメモリへの負担を減らし、忘れにくくなります。 - ポイント

リストは詰め込みすぎず、達成可能な範囲で。ルーティンも、最初は簡単なことから始め、少しずつ定着させていくのがコツです。

- 具体策

- 失敗例1)完璧主義すぎる計画

- なぜダメだった?

「絶対に忘れないように!」と意気込んで、細かすぎるルールや多すぎるチェック項目を設定すると、実行するのが負担になり、結局続かなくなってしまうことがあります。できなかった時に自己嫌悪に陥りやすいのも難点です。

- なぜダメだった?

- 失敗例2)合わないツールへの固執

- なぜダメだった?

話題のアプリや高機能な手帳を使ってみたものの、操作が複雑だったり、入力が面倒だったりして、結局使わなくなってしまった…というケース。自分にとって使いやすいか、続けやすいかが重要です。

- なぜダメだった?

忘れ物・失くし物を完全になくすことは難しいかもしれません。

大切なのは、失敗しても自分や相手を責めすぎず、「じゃあ、次の対策を考えよう」と前向きに考え続けることです。試行錯誤の過程で見つけた「ちょっとした工夫」が、日々のストレスを少し軽くしてくれるかもしれません。

さて、それでもやっぱり、人は忘れてしまう生き物です。特に、ADHDやASDの特性があれば、なおさらその頻度は高くなるかもしれません。そんな時、周りの人はどんな言葉をかけるのが良いのでしょうか?

次のコラムでは、「また忘れちゃった…」と落ち込んでいる人への、優しい声かけ、そして避けたい声かけについて考えていきます。