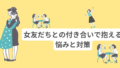

1.夫や義両親が療育を否定する10つの理由とその背景

ここ数年、「夫や義理の両親が療育に反対していて、どう説得すればいいかわからない」というご相談を多くいただきます。実際のご相談事例などをもとに、反対理由を多い順にまとめました。

第1位:自分の子(孫)に障害があると認めたくない

- 「まだ小さいし、そのうち成長とともに落ち着くはず」と思い込んでいる。

- 「障害」という言葉への抵抗感から、問題を先送りするケースが多い。

第2位:「療育=治療」と勘違いしている

- 療育は治療ではなく、“社会性や生活習慣をサポートするトレーニング”に近い。

- 「マナー教室」のようなイメージを正しく伝える必要がある。

第3位:費用が高額だと思い込んでいる

- 実は就学前の無償化制度をはじめ、公的サポートが充実している。

- 自治体によっては助成金や補助があるため、思ったほどには費用がかからないケースも多い。

第4位:「自分も特性があったけどなんとかなった」と思っている

- 夫や義両親自身が“隠れ発達障害”の傾向がある場合、問題を深刻に捉えにくい。

- 「昔はこうだった」「自分は苦労しながらもやってこれた」という考え方で、療育の必要性を否定しがち。

第5位:「早すぎる」「もっと大きくなってからでもいいのでは?」という誤解

- 「子どもの伸びしろは無限大だから、焦らなくても大丈夫」と見くびってしまう。

- しかし、早期支援の方が効果が高いというデータや専門家の意見は多数ある。

第6位:療育の効果や必要性に対する理解不足

療育の具体的な内容や効果についての情報が不足しているため、必要性を感じられない場合があります。

第7位:周囲の目や社会的な偏見を気にしている

家族や親戚、友人からの評価や社会的な偏見を恐れ、療育を避けようとすることがあります。

第8位:過去の経験や価値観による固定観念

「自分たちの時代にはそんなものはなかった」という過去の経験や価値観から、療育の必要性を否定することがあります。

第9位:子どもの将来に対する過度な期待やプレッシャー

子どもに対して過度な期待を抱き、療育を受けることで「普通ではない」と認めることを避けようとする場合があります。

第10位:家族内のコミュニケーション不足

義理の家族を含む家族間での、発達障害の特性に関連する情報の共有やコミュニケーション・連携が不足していることにより――例)療育に前向きなお母さんと、そうではないお身内――足並みがそろっていないことが原因。

これらの理由は、一般的な傾向や経験に基づいており、個々の家庭や状況によって異なる場合があります。最新の正確な情報を得るためには、専門家や関連する公的機関に相談することをお勧めします。

父親・義父母の療育への理解が遅い理由

- 「子どもはもっとできるはず」と思い込みやすい

一般的に父親や祖父母は、子どもを過大評価しやすい面があります。何かしらの遅れを認めることが「普通ではない」という烙印を押すような気がして、なかなか現実を受け止められずにいることも。 - 母親と比べて、他の子どもの発達を見る機会が少ない

パパや義父母が普段あまり子ども同士の集団に触れる機会がなかったり、細かな発達段階に詳しくないため「問題ないよ」「気のせいでは?」「よくあること」と判断しがち。実感が湧きづらいので、周囲の助言が響きにくい傾向があります。 - 母親のほうが子どもと過ごす時間が長い

日常生活の中で「やっぱりうちの子は他の子より遅れているかも…」と感じる場面が多いのはママの方。パパや義父母には、遅れを“実感”できるエピソード自体が限られる場合があります。

こうした背景から、パパや義父母は「まだ様子見でいいんじゃないの?」「子どもを信じよう」などと言いがち。最初に否定してしまうのは、特に珍しいことではありません。

ペアレントトレーニングを取り入れてみる

- ペアレントトレーニングとは?

発達が気になる子を持つ親が、子どもの特性に応じた関わり方のコツを学ぶ場所です。専門家や同じ悩みを持つ保護者同士で話し合うので、視野を広げやすくなります。 - 夫婦や祖父母で参加できるなら一緒に

「こうすると子どもが落ち着くんだ!」「今のような声かけのタイミングが大切なんだ!」という“具体的な接し方”を学んでいく中で、問題行動があるなら「厳しく躾をすればいいだけ」という思い込みが徐々になくなっていくケースは少なくありません。

専門家の話を「一緒に」聞く

- 夫婦で医師や専門家に相談する

お互い素人同士で話していると、どうしても平行線になりがち。権威ある専門家の言葉を、一緒に聞くことで客観的な視点を共有しやすくなります。 - 「本当に大丈夫なのか?」という疑問は専門家に直接ぶつける

「そんなに遅れているわけない」「もっとできるはず」と思うのであれば、なおさら専門家に確認してもらうことで納得感が得やすいでしょう。

実際の様子を「見てもらう」機会をつくる

- 保育園・幼稚園・療育の現場に足を運んでもらう

他の子との差を、目で見て感じる機会がなければ、なかなか実感が伴わないのも無理はありません。 - 保育士さん・療育スタッフからの話を直接聞いてもらう

第三者から「サポートが必要」「このままだと困る場面がある」と言われると、まるで他人事だったことが自分事化しやすくなります。

「療育」=“特別扱い”ではなく“個別にサポートを受ける場所”と捉える

- 「療育」=発達に課題を持つ子だけが行く場所、ではない

実際は、その子の特性に合わせて無理なく伸ばしてくれるサポート体制です。 - “早めに必要なアドバイスがもらえる”メリットを伝える

早期にスタートすることで子どもの伸びしろは大きくなります。習い事感覚で、「うちの子らしさを伸ばす教室」に近いイメージで説明するとパパや義父母も抵抗感が減ることがあります。

役割をお願いして、「一緒に」進める

- 診断結果を聞く場面や送迎など、関わりを増やす

パパや義父母が“自分事”として動くと、驚くほど理解が進むことも。結果的に「あれもこれも任せっきり」よりも負担が軽くなるケースが多いです。 - 小さな変化や成長を共有する

ほんの一言だけ言葉が増えた、一瞬だけでも待てるようになった、という進歩を一緒に喜ぶことで、「療育の成果」を実感してもらいやすくなります。

時間はかかるが、「いつか変わる」と信じる

- 最初は「受け入れられない」「信じたくない」と否定的でも、専門家や保育園の話を聞き、子どもの成長を見ているうちに考え方が変わるパパは多いもの。

- 焦りや孤独を感じるかもしれませんが、ご自身が先に動くことで、旦那さんや義父母が少しずつ気付いてくれるきっかけを作れるはずです。

いちばん大切なのは、お子さんが自分らしく安心して成長できること。療育や専門的サポートは、“できない”ことを突きつけるためではなく、“できる力”を引き出すためにあります。

どうしても理解が得られないと感じるときは、ペアレントトレーニングや医師の診察に“無理やりでも”一度は同行してもらうなど、まずは実際に見聞きしてもらうところから始めてみましょう。

きっと時間はかかりますが、そのうち変化が訪れます。ママの頑張りがお子さんはもちろん、ご家族の意識を少しずつ変えるきっかけになると信じています。無理しすぎず、ひとりで抱え込まず、一歩ずつ取り組んでみてくださいね。

2.早期支援の重要性が高まっている理由~データで見る療育の効果~

厚生労働省や子ども家庭庁(旧こども・子育て本部)の資料でも、早期の療育が子どもの発達や社会性の向上に有益であることが繰り返し報告されています。

- 例えば、ある研究データ(※1)では早期に支援を受けた子どもの約8割が、対人関係や学習面でプラスの変化がみられたという結果が報告されました。

- 3~5歳頃までに始めると、就学後の集団生活への適応率が向上し、中長期的に自己肯定感を育む土台になります。

ポイント:夫や義両親にこうした「公的データ」や「専門家の意見」を伝えることは、感情論ではなく“数字”や“客観的根拠”を示すことになり、納得感を高める助けになります。

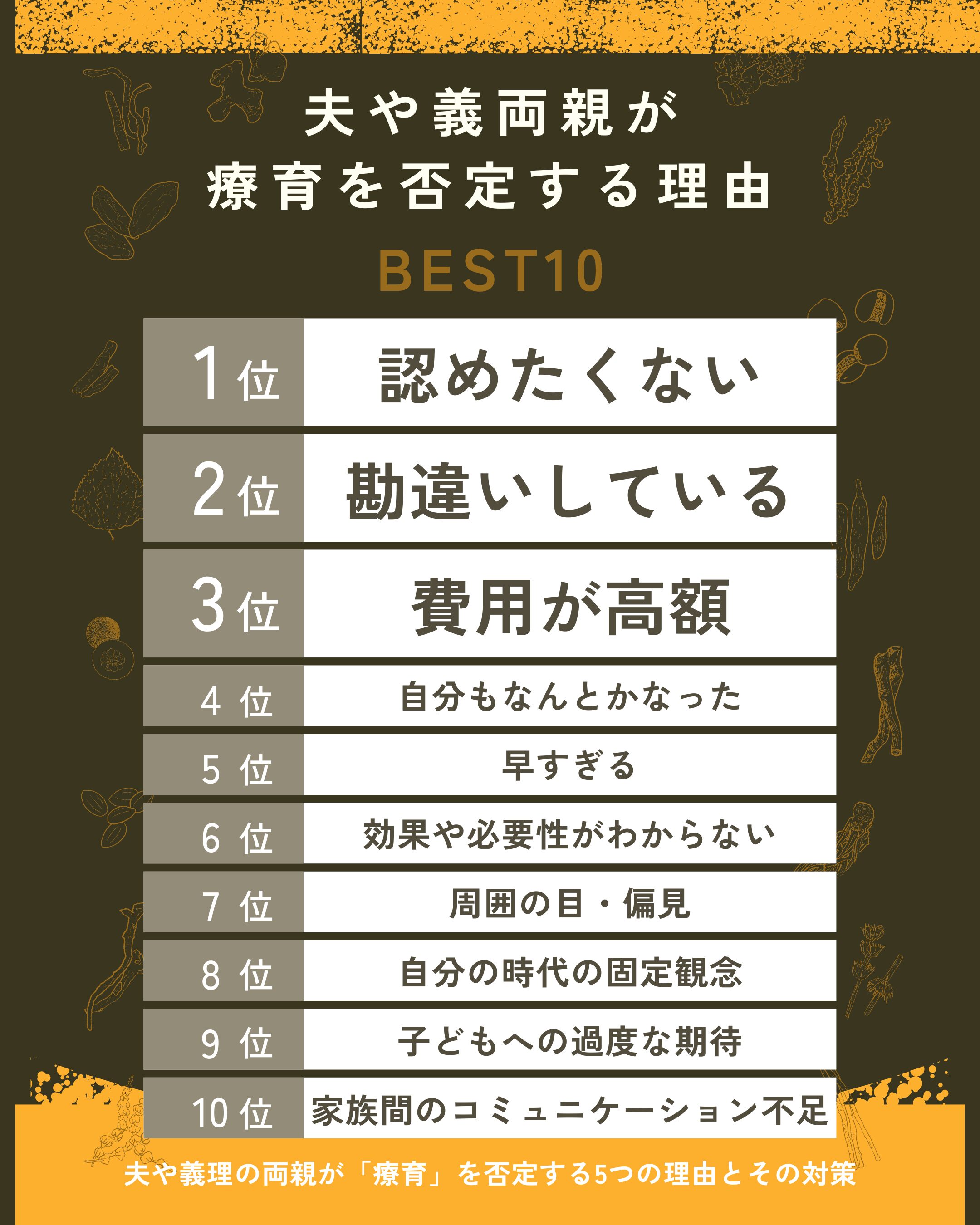

3.最優先で抑えるべきは「費用」!数字を使った説得のコツ

夫や義両親を説得する際、最も効果的なのが“費用面の明確化です。

- 就学前の児童発達支援は、自治体によって一定額が無償化の対象となる場合があります。

- 仮に費用がかかるとしても、1回あたり○円~○円程度と具体的に調べてリストアップし、「案外リーズナブルである」と示すことが鍵。

たとえば、近隣の児童デイサービスを3~5ヶ所リサーチし、表にまとめて『見える化』してください。文字ばかり並べるよりも、「1回当たりの料金」「月額目安」「サービス内容の違い」などを表にすると理解してもらいやすくなります。

大事なのは、「治療ではなく未来への投資」として認識してもらうことです。

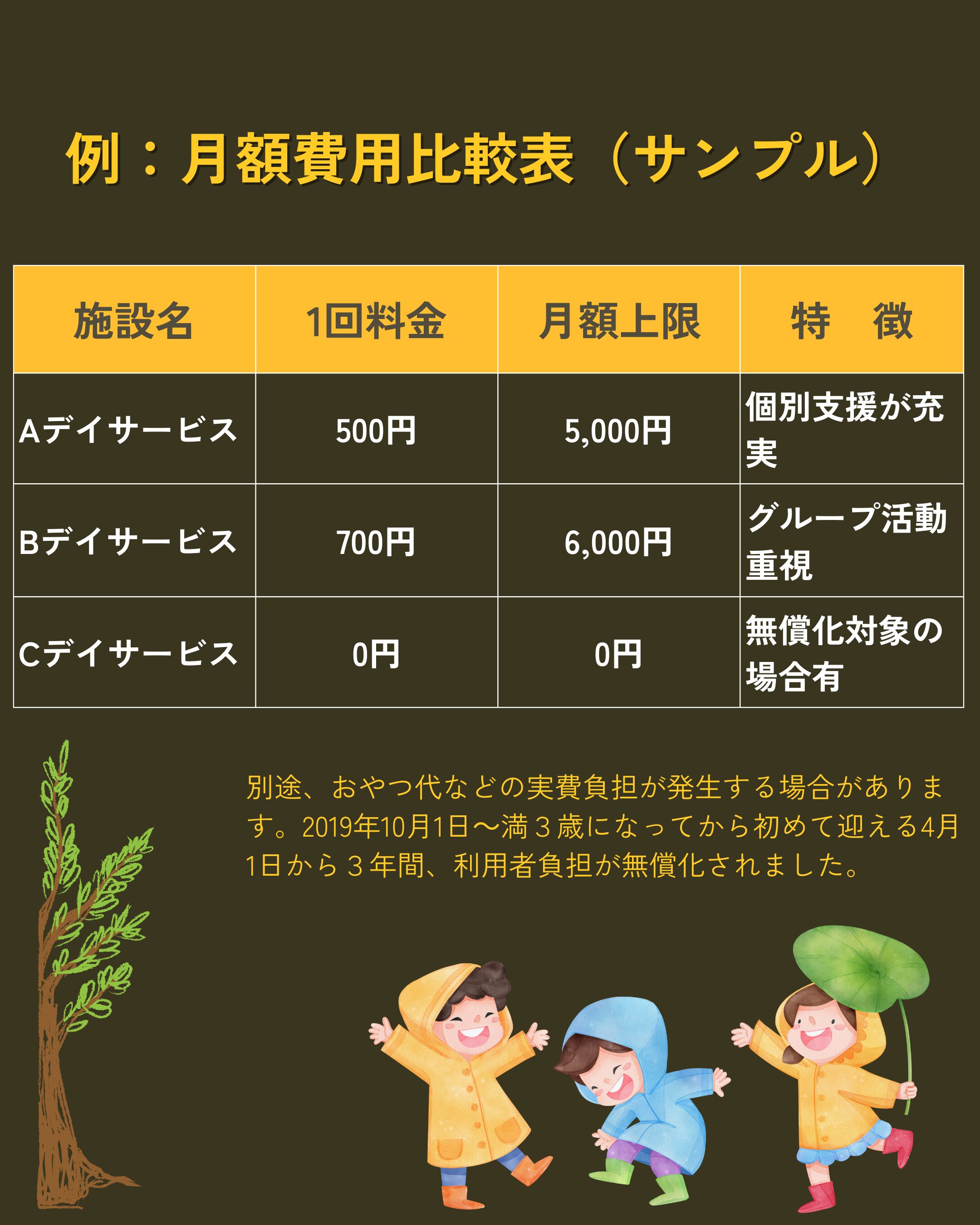

4.マンガ・書籍で“隠れて”学んでもらうメリットとは?

もし夫や義両親に「隠れ発達障害」の傾向があると感じる場合は、感情的に言葉で説得するほど逆効果になる可能性があります。

- そこでおすすめなのが、「マンガでわかる発達障害」などの書籍を家の中に何冊か“点在”させておく方法です。

- 読みやすいストーリー仕立てで、自分にも当てはまるかもしれない特性をさりげなく知ってもらう効果が期待できます。

また、夫や義両親がいきなり「自分のことだ」と認めるのは難しい場合があります。しかし、色々な種類のマンガを置いておけば、

- 積極奇異型ASD

- 受動型ASD

- 大仰型ASD

- 多動のないADD(現在ではADHDの不注意優勢型と呼ばれる)

- ADHDとの合併例

…など、さまざまなケースに触れるうちに「自分や子どもも少し似ているかも?」と少しずつ意識が変化していく可能性があります。

5.「感情的にぶつからない」ための長期戦マインドセット

子どものためだからこそ、「早く動いてあげたい」というママの気持ちは痛いほどわかります。しかし、相手が拒否感を示している状態で無理に押し通すと、

- 「勝手にやってくれ」「協力しないから」

- 「俺(私たち)は関わらない」と態度を硬化させる

…といった事態になりかねません。

実は男性は女性の3倍メンタルが弱く、8倍夢見がちとも言われるように(諸説ありますが…)、自分が原因や当事者になることに慣れていない人も多いです。認めるまでに「時間がかかる」のは決して珍しくありません。

- 焦りを見せず、「少しずつでも情報に触れてもらう」工夫を続けましょう。

- 「隠れて勉強している可能性」もあるので、過剰に干渉せず待つ姿勢も大切です。

6.まとめ:賢く準備して、家族が納得できる療育をスタートしよう

- 費用・制度面は数字で明確化する

- マンガや書籍などで“隠れて”学んでもらう環境を整える

- 感情論ではなくデータを武器に説得する

- 長期戦を覚悟しつつ、早めに動き始める

これらの対策を組み合わせれば、夫や義両親の反対や否定を和らげる可能性が高まります。

「でも、今すぐにでも子どものために行動しないと…」「義両親にうまく説明できない!」という方は、どうか一人で抱えずに専門家や相談機関にアドバイスを求めてください。

もしママ自身にADHD傾向などがあり、計画的に動きづらいタイプなのであれば、第三者(専門家や当事者支援者など)に具体的なスケジュール管理や資料作りを手伝ってもらうのもおすすめです。

ぜひ一度、ご相談ください!

私自身、こうした問題に向き合う家族をサポートしてきました。あなたの状況に合ったプラン作りや「お尻を叩く役割」もお任せください。

参考資料・データ(例)

- 厚生労働省「障害者施策総合推進のためのデータ」

- 子ども家庭庁(旧こども・子育て本部)の統計リリース

- 各自治体の児童発達支援(無償化・減免制度)概要

(※1)実際の数値は各研究や自治体、年度によって異なります。ご自身の地域で最新情報をチェックしてみてくださいね。