引きこもりの背景にあると考えられているもの

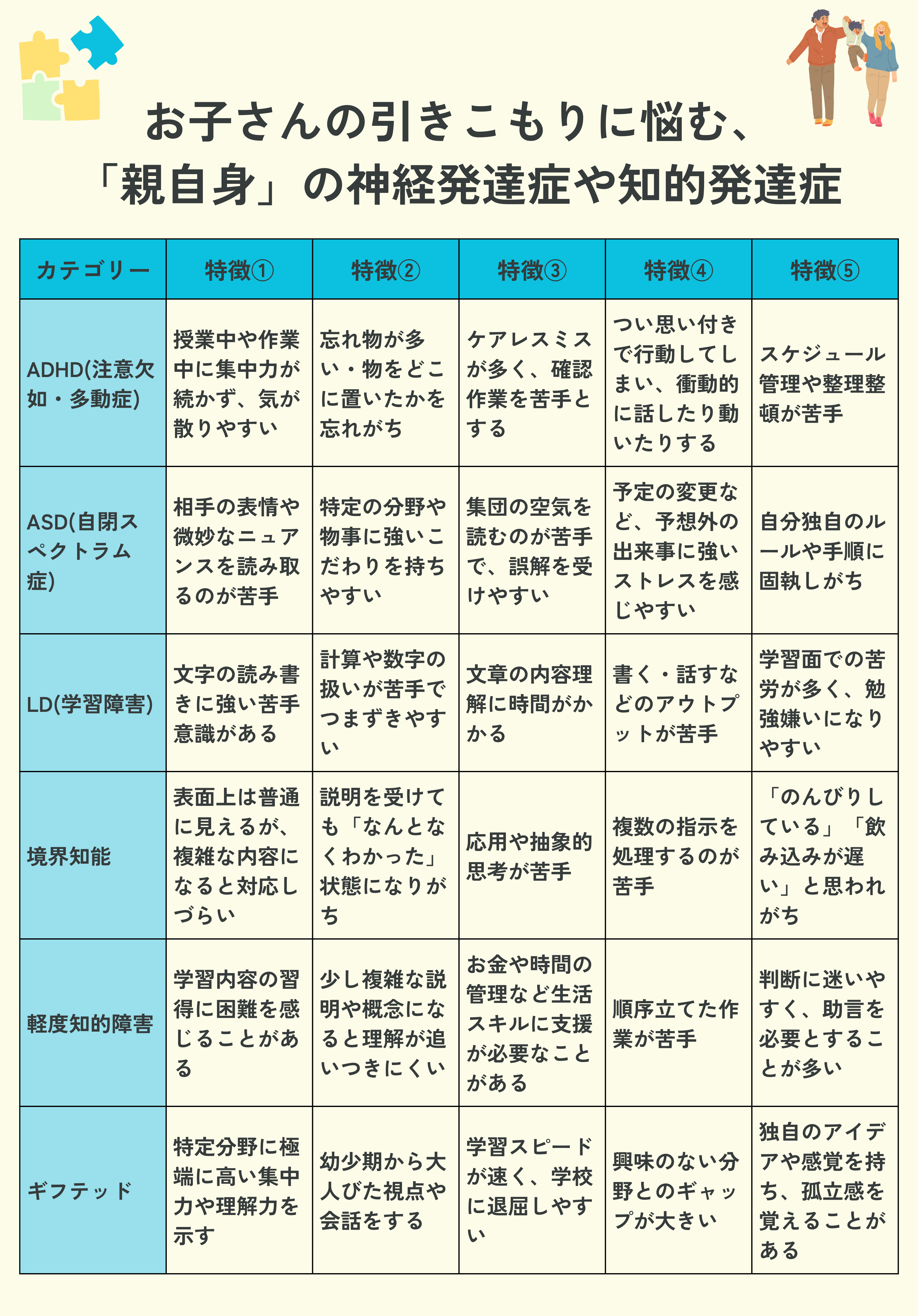

ADHDやASD、LD(学習障害)などの発達障害や特性が、引きこもりのそもそものきっかけになっていることが多いというのは、随分と知られてきました。

発達障害だけでなく「境界知能」「軽度知的障害」や「ギフテッド」も同じように、行き渋り・通い渋りからの引きこもりの大元のきっかけになりやすいですよね。

もちろん神経発達症や知的発達症が原因ではなく、上司や先輩からのモラハラやパワハラ、モンスターな部下や後輩の扱いづらさ、会社そのものの体質がブラックであるなど、本人の問題というよりは環境によって追い詰められた結果であることも。まさに事情は個人によって様々です。

このコラムの最後に、『意外なもの』が長期にわたる引きこもりの原因だったという実例を挙げています。ぜひ最後までお読みください。

引きこもりとお子さんの発達障害ほか

早期療育を始めるご家族が増えている現在、その過程のなかで、お子さんだけでなくお父様やお母様にも発達障害の特性傾向や境界知能が見られることがわかり、ファミリーカウンセリングやご家族でケアを始められるケースが少しずつ増えてきました。

お子さんの長く続く引きこもりに悩んでいるお父様・お母様の年齢層は幅広いですが、20代・30代の若い世代のご両親は今や前述のように療育に積極的です。

SNSなどを使った情報交換や、医師・心理士への相談。YouTubeなどを使って当事者の発信する情報から学びを得たりなど、発達障害や境界知能を「自分ごと」として具体的な解決策を生活に取り入れておられます。

一方、親御さんの年齢が40代後半から60代になると「療育に明るくない世代だった」こともあり、情報収集に消極的だったり、「だとしても今さらどうすればいいのかわからない」と一歩踏み出す手前で長く立ち止まっておられるといったケースがあまりにも多く見られます。

引きこもりと「親」の発達障害ほか

そういったお父様・お母様にお伝えしたいことがあります。

もしもお子さんに以下に挙げる特性が過去や現在に見られるのであれば、「親である自分たちも、もしかすると傾向があるかもしれない」と、まずはお父様・お母様がカウンセリングを受けてみませんか?

そこにお子さんの引きこもりを終わらせられる「最初のきっかけ」があることは多いのです。

子どもにどう接すればいいのか、もっとも相応しい言葉がけをどうすればいいのか、ずっとわからない…。

その理由こそが、もしかするとお父様やお母様にも発達障害などの傾向があるためかもしれません。そのことを医師や心理師・カウンセラーを通じて知れた時にご家族にとって大きな転機が訪れる可能性があります。

引きこもりと最悪な根性論

50代・60代の親御さんとカウンセリングをしていると、とくにお父様から以下のようなお話をよく伺います。

- 「根性が足りない」

- 「息子と自分は似ているが、自分は努力してきた」

- 「あいつは努力が足りない」

- 「怠けている」

- 「妻が甘やかしてきた」

- 「歳をとってからできた子だから怒らなかった、そのせいで甘えている」

- 「父親である自分は人の何倍も努力してきたのだから、あいつも自分でどうにかするべきだ」

といった根性論、精神論ですね。

しかし、「確かにそうかもしれませんが、今さらそれを言って何か変わりますか? 問題の根本原因からまだ目をそらされますか? 根性論や精神論でこれまで動かなかったものが、ここから動くと思えますか?」と問いかけたくなることもあります。

また、「周りの子が当たり前にできることを、できなくてもいい。それが個性…なんて慰められたくない。みんなと同じように当たり前にできるようになりたいのに、なぜ自分だけできないのか」――そう涙を流す相談者や患者さんも多く診てきました。

こうした思いが、学校への行き渋り・通い渋り、不登校のきっかけになったり、社会に出てからのつまずきや長く続く引きこもりの背景になっていることはとても多いです。

引きこもりの期間は短い方がいいの?

「引きこもりの期間はできるだけ短い方がいい」という話を耳にしたことがあるかもしれません。

確かに一理ありますが、絶対ではありません。たとえば3年の休息が必要な人を、半ば無理やり1年で社会復帰させても、再び長い休養が必要になる場合があります。

私自身、相談者や患者さんに「しばらく休業しましょうね」「3か月くらいお休みが必要ですね」と声をかける機会がよくあります。すると8割ほどの方は、「休んでもいいんですか?」「もう頑張らなくていいんですか?」と、張りつめていた緊張の糸が断たれたように力が抜けてしまわれます。

ただ一方で、「休めません、みんなに迷惑がかかってしまいます。自分が休むと会社が大変なことに…」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

休業期間のたった1つの約束

休業を勧める時、私は相談者や患者さんに「たった1つだけ約束してほしいことがあります」と伝えています。それは、1回15〜20分程度の散歩を、1日に2回すること(雨天は休み)というもの。

この「たった1つの約束」を必ず守っていただきます。その理由は以下の3点です。

- 「鬱状態」を悪化させないため

- 外に出ることそのものへのハードルを高めないため

- 「休業したけれど、自分には続けられたことがある」という実績をつくり、自信を失わせないため

もちろん、これを守りたい・守ろうと思っていただけるほどの信頼関係を先に築くことが大前提です。

散歩が日常生活に定着するまで、通話をしながらお互いの住む街を一緒に歩いたりする「お散歩カウンセリング」「お散歩ヒアリング」をすることも多くあります。

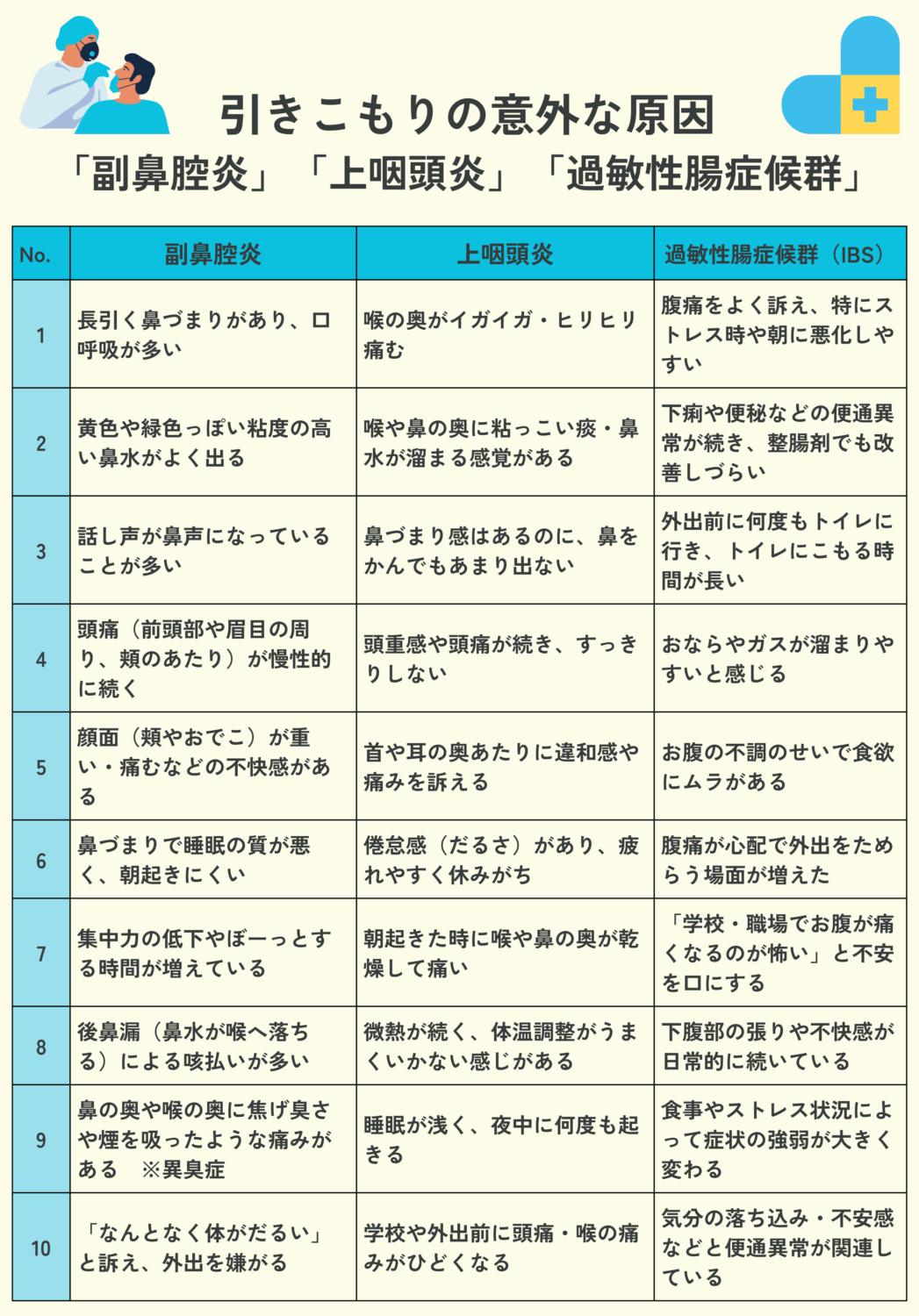

引きこもりの意外な原因「副鼻腔炎」「上咽頭炎」「過敏性腸症候群」

これまで挙げてきた要因以外にも、身体的な不調が引きこもりの原因になっている可能性があります。その例として「副鼻腔炎」や「上咽頭炎」を紹介します。

コロナ後遺症の一環で名前を知った方もいらっしゃるかもしれませんが、「上咽頭炎」や「副鼻腔炎」によって

- 呼吸するだけで精一杯

- 強すぎる疲労感

- ブレインフォグが起きる

- 著しい集中力の低下

- 考えがまとまらない…思考力の低下

- 気分が落ち込んでなにもする気にならない…抑うつ症状

- 思いだせない…記憶障害

- 眠りの質の悪化、食欲不振・強い倦怠感

などが引き起こされ、外出や対人関係を避けるようになり、結果的に引きこもりや不登校になるケースが意外とあります。ところが、まだまだこのことは知られていないかもしれません。

副鼻腔炎や急性・慢性の上咽頭炎は、当事者でない人からは軽く見られがちですが、実際には相当つらいんですよね。私自身、コロナの後遺症として急性上咽頭炎と副鼻腔炎を患いましたが、とてもじゃないけれど落ち着いて授業を受けたり、集中して仕事をしたりできる状態ではないと思いました。

鼻の奥と喉の奥からずっと「焦げたような匂い」と「煙を吸ったような痛み」があり、当時は生きているのがつらいとさえ思っていました。

生きるために息を吸って吐くだけでも激しい苦痛を伴い、家の中を歩くのも辛い。家から外に出ることはもっと苦しい。お友達と話すことさえ億劫で、とにかく1人でじっとしているのが一番楽…という状態です。

そりゃ引きこもりになってしまいますよね。

しかも「子どもの頃から当たり前にその状態だった」場合、それが原因で家から出られないと、本人も家族もなかなか気づけないのです。

副鼻腔炎や上咽頭炎に限らず、過敏性腸症候群など体調不良そのものが、長期の引きこもり・不登校の背景に隠れていることは意外と多いのです。決してサボりでも怠けでも、仮病でもないのだけど、『目には見えづらい不調』を言葉にするのは難しいです。

まとめ

行き渋りや通い渋り、不登校や引きこもりは、単に「子どもの性格の問題」だけで片付くような単純な話ではなく、深い根っこを持つ問題です。しかしながら、意外なところに原因が見つかることもあります。

専門家の力を借りながら、複数の角度から原因を探り、お子さんと親御さん、そしてご家庭の中に再び笑顔の火が灯るお手伝いをさせていただければ嬉しいです。

ご参考

- 「親も発達障害かもしれない」と感じた場合は、臨床心理士や公認心理師、精神科などの専門機関への相談を検討してみましょう。

- 「副鼻腔炎・上咽頭炎・過敏性腸症候群」が疑われる場合は、耳鼻咽喉科や消化器科を受診すると原因がはっきりするかもしれません。

- 「根性論」で片付けず、医療面・心理面・生活習慣の多方面からアプローチするのが大切です。