指示や指導の仕方で悩んでいませんか?

- 口頭でまとめて一気に説明していませんか?

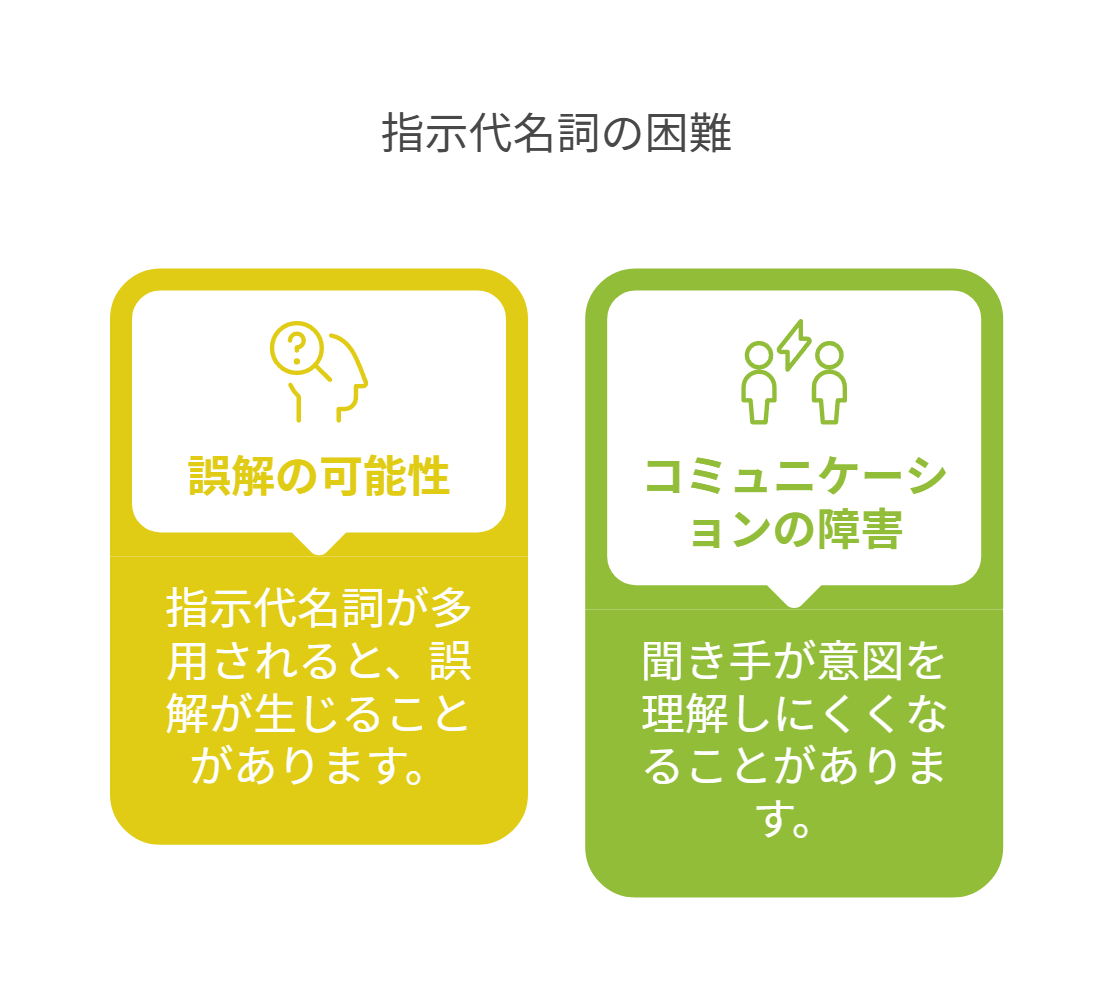

- 「これ」「あれ」「それ」「あの資料」「このあいだの宿題」など、指示代名詞を多用していませんか?

口頭での説明において、指示代名詞はしばしば便利なツールとして使われます。しかし、これらの言葉が多用されると、聞き手は以下のような困難に直面することがあります。

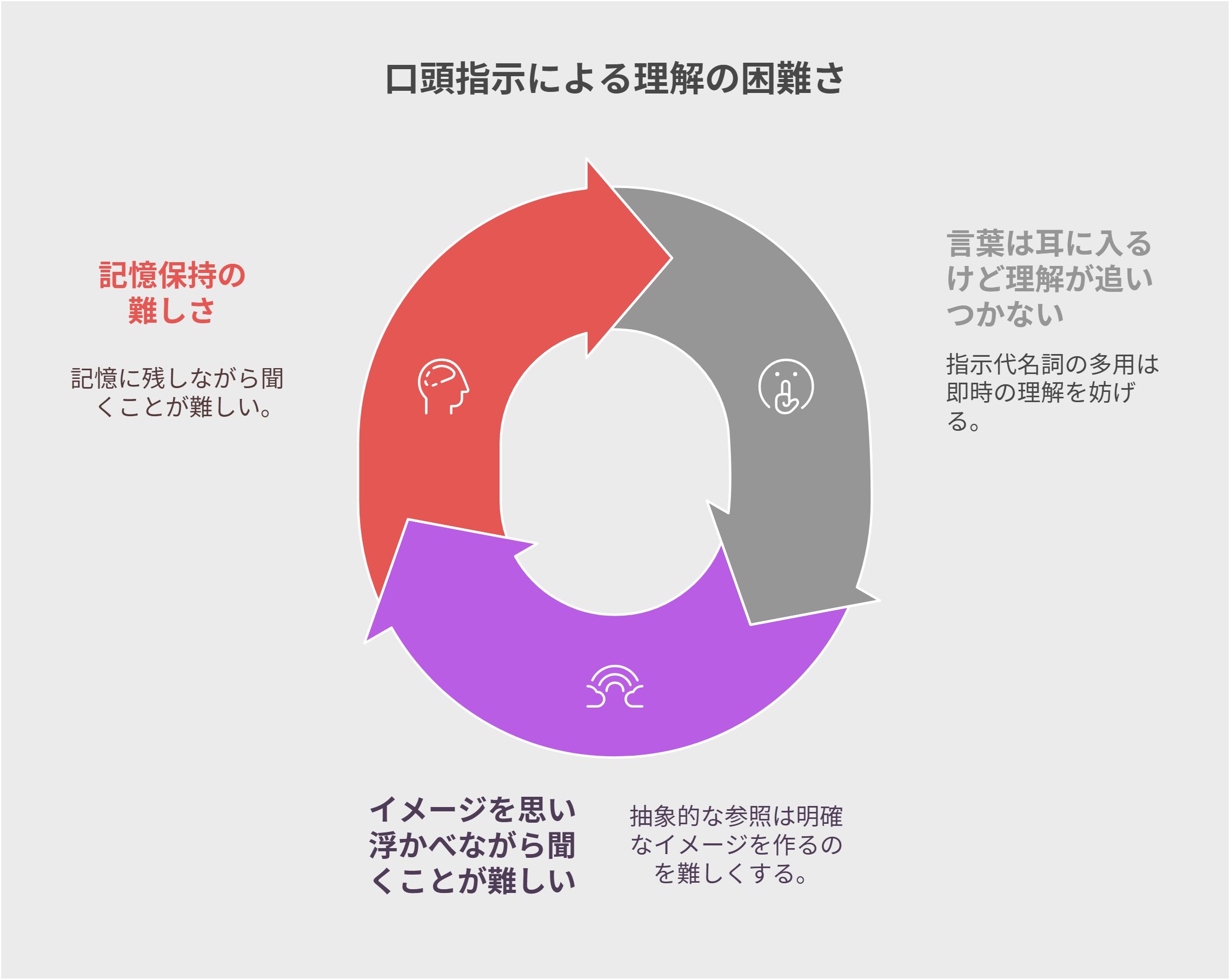

理解の遅れ

「言葉は耳に入るけど理解が追いつかない」という状況が生じることがあります。指示代名詞は具体的な情報を欠いているため、聞き手は何を指しているのかを瞬時に理解するのが難しくなります。

イメージの形成の難しさ

「イメージを思い浮かべながら聞くことが難しい」という問題もあります。具体的な情報が不足していると、聞き手は頭の中で適切なイメージを形成することができず、内容を把握するのが困難になります。

記憶の保持の難しさ

また、「記憶に残しながら聞くことが難しい」という点も重要です。指示代名詞が多いと、聞き手は情報を整理することができず、記憶に留めることが難しくなります。具体的な情報がないと、後から振り返ったときに内容を思い出すことができなくなります。

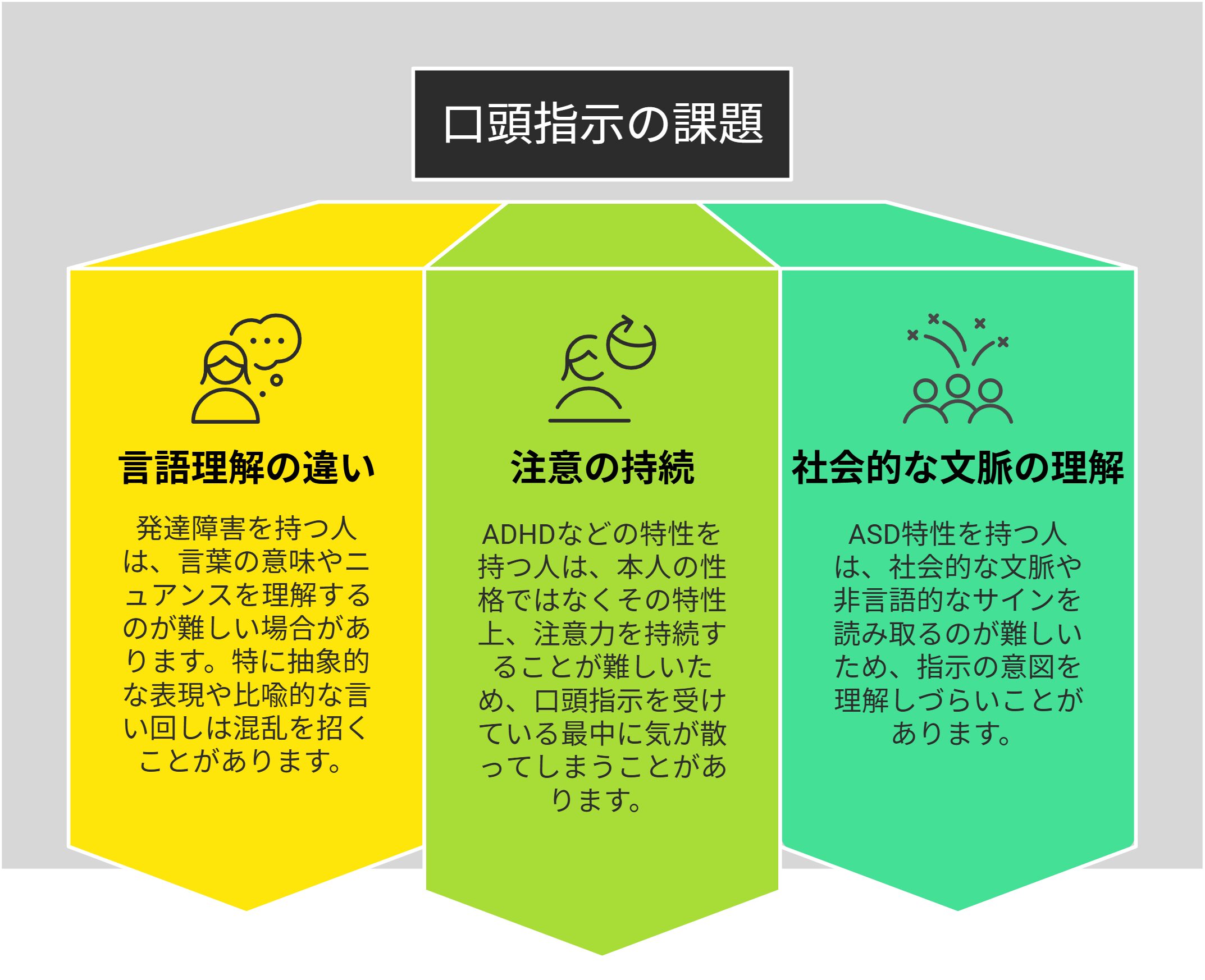

口頭指示だけだと…

- 「言葉は耳に入るけど理解が追いつかない」

- 「イメージを思い浮かべながら聞くことが難しい」

- 「記憶に残しながら聞くことが難しい」

このような特性をもつ方がいます。一度にたくさん話されたり、指示代名詞ばかりで説明されると、頭の中がパニックを起こしてしまうのです。

「パニック」の概念が固定化されていませんか?

パニックは一様ではなく、さまざまな形で現れることがあります。以下に、発達障害の特性を持つ人々に見られるパニックの具体的な表現を挙げます。

- ぼうっとして見える

パニック状態にあるにもかかわらず、外見上は無関心に見えることがあります。

- わっと勢いよく泣き叫ぶ

感情が高まり、声を上げて泣くことがあるため、周囲の人々に強い印象を与えます。

- しくしくと静かに涙を溢れさせる

内面的な苦痛が表情に現れ、静かに涙を流すこともあります。

- 表情が固まってしまい無表情になる

頭が真っ白になり言葉や感情を表現することができず、無表情になることがあります。いわゆる「フリーズ状態」。

- その場から立ち去る

冷静さを取り戻すために、その場を離れる行動をとることがあります。パニックのたびに落ち着きを取り戻すためにお手洗いに立たれるケースもよくあります。

- きょろきょろして落ち着かない

不安定な状態で周囲を見回し、落ち着かない様子が見られます。

- ニヤニヤ・へらへらしてしまう

緊張感から不適切な笑いが出ることがあり、周囲の人々を困惑させることがあります。

- 暴れてしまう

感情の高まりから、身体的に暴れることもあります。 - “あわあわ”していない

外見上は平静に見えるが、内面的には混乱している状態です。

こうした症状が、実はパニック状態ということも多いです。

パニックの概念は一様ではなく、特に発達障害を持つ人々においては、その表現や反応が多岐にわたります。これらの多様な表現を理解することは、適切な支援や対応を行うために重要です。

パニックを固定化せず、個々の特性に応じた理解を深める必要があります。

※パニック発作やパニック障害とは異なります。

相手はあなたの表情を読み取りたいのに「隠れている」のかも?!

- あなたは前髪が長かったり、眼鏡で目元が隠れていたりしませんか?

- あなたはマスクをしていて口元が見えないことが多くありませんか?

見えない表情=わからない → 不安・恐怖 → 緊張 → パニックという流れが起こることがあります。

3つ以上当てはまるときは「指示の出し方」を変えてみよう

前述した下記の6つの例のうち、3つ以上当てはまるばあいは、 指示の出し方をいったんすべて切り替えて様子を見てください。

- 相手に口頭で説明や指示をしている

- 一気に説明することが多い

- 指示代名詞(これ・あれ・それ など)を多用している

- 前髪・眼鏡・マスクなどで表情が見えにくい

- 相手がパニックになる様子がある(ぼうっとする、きょろきょろする など)

- 自分では気づかないうちに相手が委縮や緊張を感じている

指示や指導の仕方を8つ変更してみる

- 口頭指示を一切やめる

- 指示代名詞の使用を一切やめる

- これ・それ・あれ:指示語は具体的な対象を示さないため、発達障害のある人には理解しにくいことがあります。

- 抽象的・曖昧な表現をやめる

- 「適当にやっといて」:何をどのように「適当に」行うのかが不明確で、行動に移すのが難しい。

- 「なるはやで」:具体的な期限が示されていないため、優先順位がつけにくい。

- 遠まわしな言い回しをやめる【要求・依頼編】

- 遠回し:「もし可能であれば、こちらをご確認いただけますでしょうか?」

- ストレート例:「これを確認してください」

- 遠回し:「お手すきの際に、ご対応いただけると助かります」

- ストレート例:「〇日の〇時までに対応してください」

- 遠回し:「今回は見送らせていただきます」

- ストレート例:「やりません」

- 遠回し:「それはちょっと難しいかもしれません」

- ストレート例:「できません」

- 遠回し:「もう少し工夫すると、より良くなると思います」

- ストレート例:「改善が必要です」

- 遠回し:「それは興味深い考え方ですね」

- ストレート例:「私はそうは思いません」

- 遠回し:「大変恐縮ですが、お手数をおかけします」

- ストレート:「お願いします」

- 遠回し:「申し訳ないのですが、少し修正が必要かもしれません」

- ストレート:「間違っているので直してください」

- 遠回し:「前向きに検討させていただきます」

- ストレート例:「恐らくやりませんので、またの機会に」

- 遠回し:「今後の参考にさせていただきます」

- ストレート例:「やる予定はありませんが、ありがとうございました」

- 挨拶や近況報告等は省く

- 文章ではなく箇条書きにする

- 1行の冒頭にナンバリングをふる(例)①~ ②~

- 1行の文字数はできるだけ21文字以内におさえる

- 一度に3つ以上の指示を出さない

- 理想:一度に一指示

- 一度の指示の合計文字数を60文字以内にする

なぜ60文字以内がよいの?

- 「読む」という行為は、短期記憶+認知を同時に使う「マルチタスク」だから。

- ADHDやASDの特性がある人は、学校や仕事の後などは脳が疲れきっていることが多い。

- 長い文章を読む負担が大きいので、短く区切った方が理解しやすい。

最後に

- 相手の特性に合わせた指示・指導方法は、相手とあなたのストレスや摩擦を減らし、お互いの二次障害を防ぐ大切なライフハックです。

- 短く、わかりやすく、表情が伝わる工夫をするだけでも大きく変わります。

一緒に取り組んでいきましょう。親だから、上司だから、家族だから、先輩だから、指導係だから、恋人だからなど「与えられた役割をまっとうしよう」とする志しは素晴らしいですが、人間は誰しも「ひとりで頑張れることには限界があります」。

頼って下さい。私ではなく、身近な誰かでも構いませんので。