「うちの子、このままで大丈夫かな…」「周囲の理解がなくてつらいな…」

こんにちは、一 真由〔心と体の不調に詳しいお節介カウンセラー〕です。

ADHDの特性があったり、物事を理解するのが少しゆっくりなグレーゾーンの特性があると、ご本人もご家族も、日々の生活で様々な不安や困難を感じることがありますよね。

「日本はまだ支援が足りないかも…」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。

今回は少し視野を広げて――世界にはADHDの特性のある人たちや家族・兄弟姉妹が、もっと自分らしく安心して暮らせるように、国や地域ぐるみで温かいサポート体制を築いている国がたくさんあるんです。

医療、教育、そして家族へのケアまで、様々な角度からの支援が進んでいます。

今日は海外の進んだADHD支援の取り組みを一緒に見ていきましょう。「こんなサポートがあるんだ!」「日本もこうなったらいいな🌱」「自分が中心になって動いてみようかな✨」

この記事をご覧くださった方々に新しい希望の光が見えてくることを心から願って――。

🌍 ADHD支援が特に手厚い国は?

🇸🇪 スウェーデン/国全体で支える仕組みが整っている

病院・学校・行政が連携して、ADHDの子どもや家族をサポート。例えば、子どもが困っていたら学校がすぐに医療機関と連絡を取り、適切な支援につなげる仕組みがあります。

これは「きょうだい支援」の研究プロジェクトで、ADHDや自閉スペクトラム症の子どもを持つ家庭のきょうだい(兄弟姉妹)を早期からサポートするという取り組み。家族まるごと支援する考え方です。

授業の進め方や時間の使い方を、ADHDの子どもに合わせて調整できる制度があり、「普通学級にいるけど、必要な支援は個別に受けられる」環境が整っています。

🇳🇴 ノルウェー/治療も教育も「地域」がカギ

ADHDの診断・治療費は基本的に国が負担。経済的な理由で診断や治療を諦めることがありません。

地域の子ども支援センターが主導するプログラム。学校と連携し、ADHDの子が学校生活に適応できるよう、個別の支援計画を立ててサポートします。

保護者向けの講座やサポートグループが用意されており、「子どもの困りごとにどう対応すればいいか」が学べます。

🇩🇰 デンマーク/「親の力」も一緒に育てる国

ADHDなどの子どもに悩む保護者向けのトレーニングプログラム。怒らない接し方、褒め方、行動のルールづけなどを学び、家庭内のストレスを減らします。

同じく親向けで、特に3〜11歳の子どもに対する「遊びを通じた行動療法」を取り入れた支援です。楽しく実践できるのが特徴。

地域で家族を支援する団体で、困っている親子の相談にのったり、居場所を提供したりしています。

🇨🇦 カナダ:チームで支えるモデルが確立

たとえば子どもが学校で困っていたら、学校カウンセラーと医師が連携し、家庭・学校・医療のチームで支援方針を決める流れが確立されています。

カナダの ADHD啓発と支援の中心的団体 。 情報発信、保護者支援、国への政策提言などを行っています。公式サイトでは、親向けの無料ハンドブックなども提供。

🔍 これらの国の共通点

- 「医療」「教育」「家庭」がチームになって支える

- ADHDの子を持つ親にも支援がある

- 早期診断&支援の仕組みが社会全体で整っている

- 経済的に支援を受けやすく、「誰でも必要な支援にアクセスできる」

🌍ADHD × 片付け支援の国際比較表(北欧・カナダ)

👉 スマホの方は表を横にスライドしてご覧ください

| 国 | 公的支援制度・サービス | 民間サービス・取り組み | 教育・啓発プログラム |

|---|---|---|---|

| 🇸🇪 スウェーデン | 住宅支援(Housing Support): ADHDを含む神経発達症のある若者に対し、日常生活のサポートを提供。 – LSS法:障害者の自立と生活の質向上を目的とした支援制度。 |

– Freska:定期的な家庭清掃サービスを提供する企業。 – SPIC AND SPAN:緊急時や引越し時の清掃サービスを提供。 |

– The ADHD Minimalist:ADHDの子どもを持つ家庭向けに、ミニマリズムを取り入れた片付け方法を紹介するブログ。 |

| 🇳🇴 ノルウェー | – 個別支援制度(BPA):障害のある方が自立した生活を送るための個別支援制度。 – ADHD Norge:ADHDの方々への支援と情報提供を行う全国組織。 |

– WeClean:家庭および企業向けの清掃サービスを提供。 – JK Renhold:エコフレンドリーな清掃サービスを提供する企業。 |

– Vestfoldプロジェクト:ADHDの子どもを持つ家庭で、スマートウォッチやアプリを活用した日常生活支援の研究。 |

| 🇩🇰 デンマーク | – ADHDセンター(Center for ADHD):親向けの無料トレーニングプログラム「Incredible Years」を提供。 – ADHD Foreningen:ADHDの方々への支援と情報提供を行う団体。 |

– Clean Aid Danmark:家庭および企業向けの清掃サービスを提供。 | – Incredible Yearsプログラム:親子関係の改善と子どもの行動支援を目的としたプログラム。 |

| 🇨🇦 カナダ | – VHA Home HealthCare:「Restored Home: Extreme Cleaning」プログラムを通じて、片付けが困難な方への支援を提供。 – CMHA Toronto:「Hoarding Support Program」により、物の蓄積に悩む方への支援を実施。 |

– VON Canada:高齢者や障害のある方への家庭内支援サービスを提供。 | – CADDAC:ADHDに関する啓発、教育、支援を行う全国的な慈善団体。 |

これらの国々では、ADHDの方々が日常生活で直面する片付けの課題に対し、公的支援制度や民間サービス、教育プログラムなど多角的なアプローチで支援が行われています。

特に、スウェーデンやノルウェーでは個別のニーズに応じた柔軟な支援制度が整備されており、カナダでは地域コミュニティと連携した支援が特徴的です。

デンマークでは、親子関係の改善を通じた支援プログラムが注目されています。では他の国のこともちょっと調べてみましょう。

🌍 ADHD × 片付け支援の国際比較表(アメリカ・ヨーロッパ・韓国・台灣・中国)

👉 スマホの方は表を横にスライドしてご覧ください

| 地域・国 | ADHD成人の推定割合 | 片付けの主な対処法 | 支援・サービスの特徴 |

|---|---|---|---|

| 🇺🇸 アメリカ | 約4.9%(2025年推定) | – プロの整理収納サービス利用 – ADHDコーチングの活用 |

NAPO(全米整理収納専門職協会)など、ADHD特化の支援が充実 |

| 🇪🇺 ヨーロッパ | 国によって異なる(例:英国で約3.4%) | – 医療機関での診断・治療 – 公的支援の活用 |

国によって支援体制に差があり、統一されたガイドラインの整備が課題 |

| 🇰🇷 韓国 | 約3.1%(18~49歳) | – 家族のサポート – オンラインコミュニティの活用 |

若年層での診断が増加傾向にあり、社会的認知度が向上中 |

| 🇹🇼 台湾 | 正確なデータ不足 | – 家事代行サービスの利用 – SNSでの情報共有 |

ADHDへの理解が進みつつあり、民間サービスの活用が増加傾向 |

| 🇨🇳 中国 | 正確なデータ不足 | – 家族の支援 – 教育機関での対応 |

ADHDの認知度が低く、支援体制の整備が今後の課題 |

海外のADHDの人は、どうやって片付けているの?

海外では「頼る」「任せる」「あきらめすぎない」がカギ!

「片付けようと思っても、手がつけられない」「どこから始めればいいかわからない」そんな悩みを抱える人は国内外問わず少なくありません。とくにADHD(注意欠陥・多動症)の特性があると、片付けはとても高いハードルになります。

この記事では、海外ではADHDの人たちがどんな工夫をしているか、どんなサポートを利用しているのかをまとめてみました。

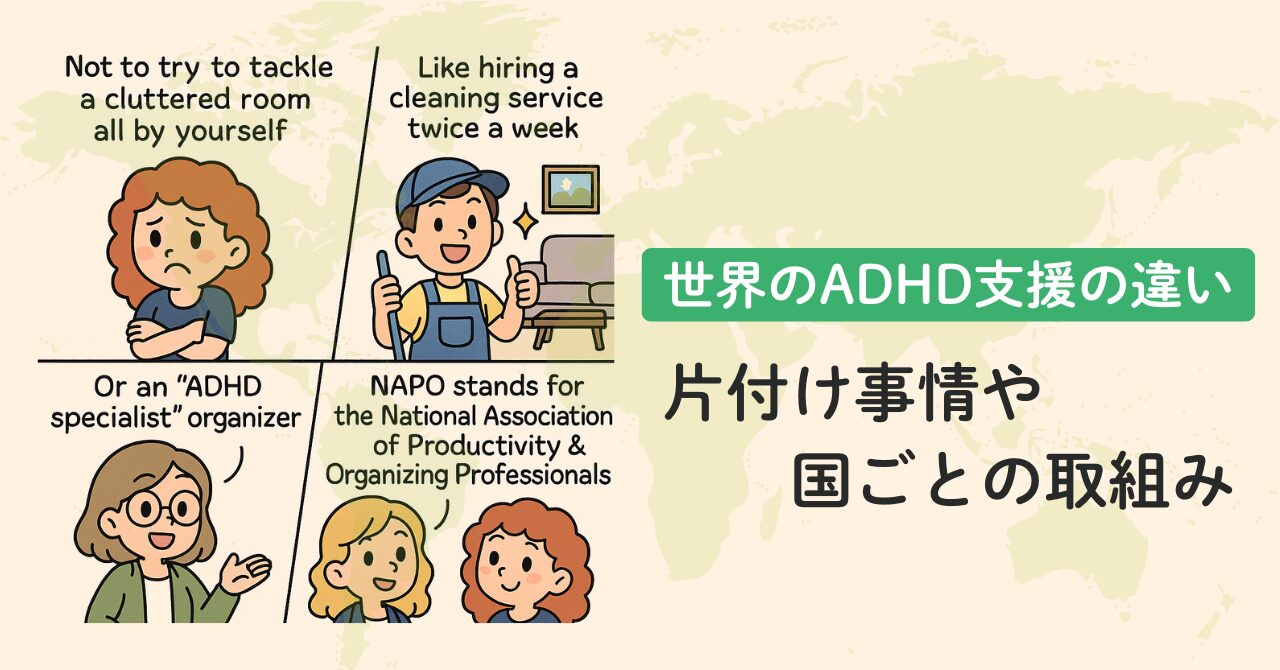

1. プロの「片付け代行」を気軽に頼む

アメリカやカナダでは、「散らかってしまった部屋を、自分だけでなんとかしようとしない」という考え方が一般的です。

特にADHDの人は、苦手なことは無理せずプロに頼むのが一つの選択肢。

たとえば、週に2回、掃除や片付けを代行してくれる業者にお願いしたり、「ADHD専門」の整理収納アドバイザーを呼ぶ人もいます。

アメリカには「NAPO(全米整理収納専門職協会)」という団体があり、ADHDに詳しいオーガナイザー(ADHDの特性を理解している片付けの専門家「プロフェッショナル・オーガナイザー」)を紹介してくれる仕組みもあります。

2. 家族や友達と一緒にやる(=ボディ・ダブリング)

一人ではどうしても集中できない…。

そんなときに効果があるのが、「ボディ・ダブリング」というやり方です。これは、誰かと一緒に片付けるだけの方法。

「そばに誰かがいる」というだけで、不思議と集中しやすくなるのです。

友達や家族、時には支援者に手伝ってもらいながら、一緒に少しずつ進めていく。海外のADHDコーチたちも、この方法をよくおすすめしています。

💡ちなみに私がオンラインお片付けで取り入れているのがまさにこの「ボディダブル術」です。

3. タイマーを使って「短時間だけ」片付ける

「30分だけ」「10分だけ」など、タイマーをセットして短く区切ることで、集中しやすくなります。

たとえば、「10分だけ本棚を整える」「15分だけゴミを分ける」など、ゴールが見えている作業は、取りかかるハードルがぐっと下がります。

休憩時間もきちんと取ることで、気分のリフレッシュにもなります。

子どもの集中力は「年齢×1分」。これだけ続けばすごいことなんですよー✨

4. 「やらざるを得ない仕組み」を作る

海外では、「自分のやる気だけに頼らない工夫」も多く紹介されています。たとえば、

- 不用品の回収サービスを予約しておく(→ その日までに出さなきゃ…!)

- 人を家に呼ぶ予定を入れる(→ 急いで片付けないと…!)

など、外からのきっかけで動き出す仕掛けをあえて作ることで、行動に移しやすくなります。

5. 放置してしまう…という人も多い

もちろん、片付けを避けたくなることもあります。

「見なかったことにしよう」「また今度にしよう」と先延ばししてしまう人も、たくさんいます。

でも、これはADHDの特性によるものなので、自分を責めすぎなくても大丈夫。大切なのは、「またやればいいか」と思える気持ちと、できるときに少しでも動ける工夫を持つことです。

6.韓国・台湾・中国のADHD支援はどうなっている?

最近では、韓国や台湾、中国でもADHDへの理解が少しずつ進んできました。

オンラインの掃除代行サービスや、部屋の整理を手伝ってくれるアプリなども広まりつつあります。

ただ、日本と同じく「自分で頑張らなきゃ」と思い込んでしまう文化もあるため、周囲の理解や支援はまだ発展途上の部分もあります。

🇰🇷 韓国:デジタル治療と医療連携の進展

韓国の企業eMotivは、ADHDや自閉症スペクトラム障害(ASD)の治療を支援するモバイルアプリ形式のデジタル治療機器(Digital Therapeutics; DTx)を開発しています。この取り組みは、ソウル大学病院や漢陽大学病院と協力し、臨床試験を進めています。

韓国のIT&スタートアップ業界専門メディア「KORIT」

ADHDの診断と治療において、医療機関との連携が強化され、成人ADHDへの対応も進められています。

🇹🇼 台湾:診断率の向上と教育啓発の強化

台湾では、ADHDの有病率が約9.02%と推定されていますが、診断を受けているのは約1.62%にとどまっています。このギャップを埋めるため、早期診断と治療の重要性が強調されています。 NYCU Wearable Wireless BCI Device: Leading Smart Healthcare in Taiwan

教育現場でのADHDへの理解を深めるため、教師や保護者への啓発活動が行われています。これにより、学校での支援体制の整備が進められています。

🇨🇳 中国:研究の進展と支援体制の整備

中国では、ADHDに関する研究が進展しており、特に子どもへの応用行動分析(ABA)に基づいた支援が行われています。しかし、成人ADHDへの対応はまだ限定的です。 da.lib.kobe-u.ac.jp

ADHDへの理解が進む中で、支援体制の整備が求められています。特に、教育現場や家庭での対応が改善されつつあります。

まとめ

韓国、台湾、中国では、ADHDへの理解と支援体制が近年ようやく進展し始めた段階にあります。各国での取り組みはまだ初期段階であり、今後のさらなる発展が期待されています。

日本でも、これらの事例を参考にしながら、ADHDに対する支援体制の充実を図ることが求められます。

ADHDの特性を持つ方々が片付けに取り組む方法は、国や地域によってさまざまです。プロの支援を積極的に活用する国もあれば、家族や友人との協力を重視する国もあります。日本でも、各国の事例を参考にしながら、自分に合った方法を見つけていくことが大切ですね🌎