本記事は「共感力が低い」と言われる人の10つの特徴をまず列挙します。

後発の記事の中で、共感力が低い彼らが言いがちな&言うと相手を傷つける可能性が高いフレーズを紹介します。そして最後に、共感力の低い人にこそ向いている職業や、使うと表現がまろやかになる魔法のワンフレーズを10つ紹介します。

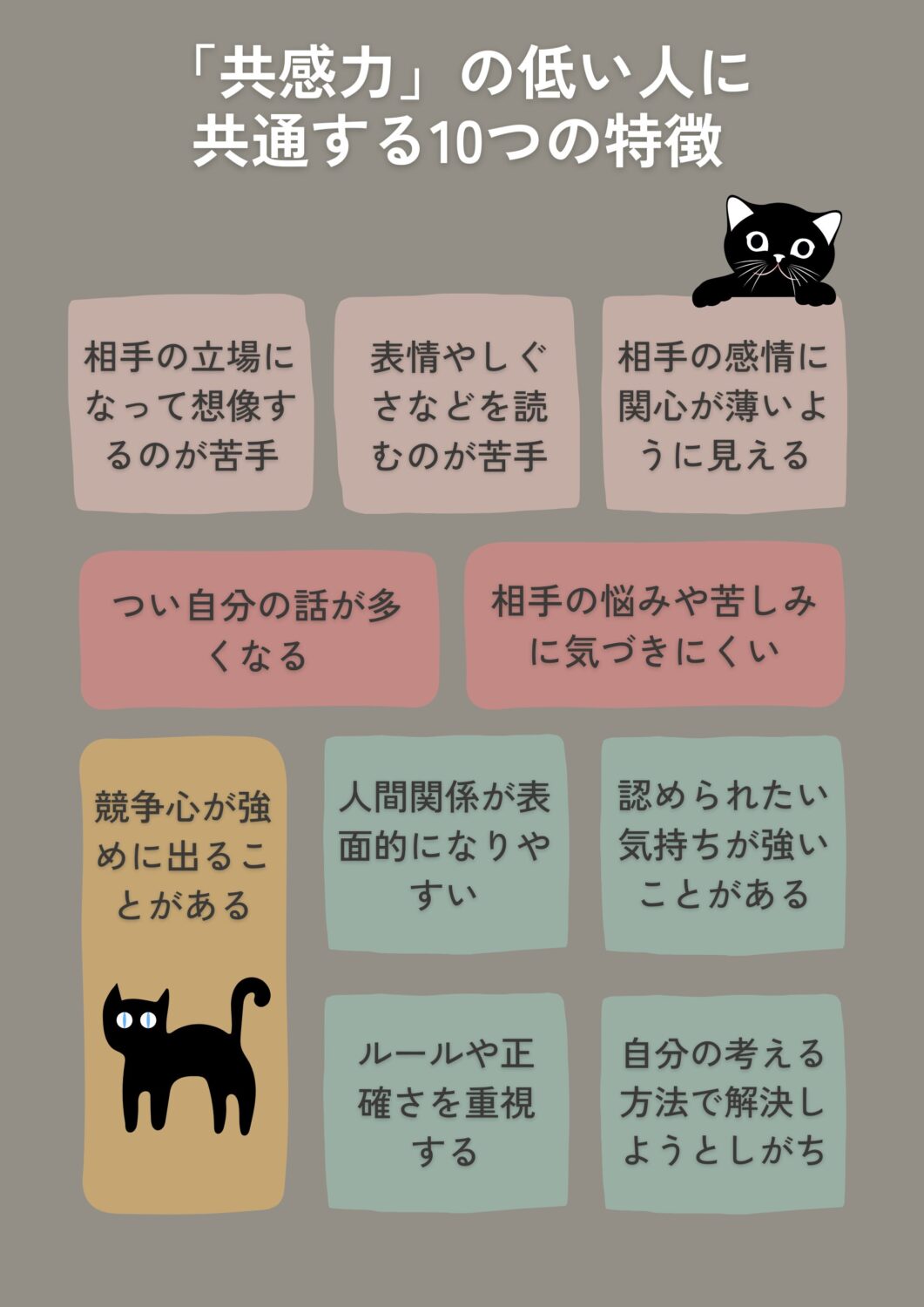

「共感力」の低い人に共通しやすい10つの特徴と最小解説

1.相手の立場になって想像するのが苦手

- 相手の立場に立って考えるのが苦手で、ついつい自分の考えや一般的な正論・一般常識を持ち出して発言してしまうことがある。

2.表情やしぐさなどを読むのが苦手

- 表情・声のトーン・仕草・些細な“間など、言語になっていない抽象的なサインから、相手の感情を想像したり見抜くことが苦手。

3.相手の感情に関心が薄いように見える

- 日常会話や普段のやりとりなどから、相手の「悲しみ」や「悩み」とまではいかないちょっとした気分の変化や、喜びなどポジティブな気持ちも含めて、全般的にあまり関心が向かない。

- たとえば、友だちがテンション高く嬉しそうに話しているのに「へえ、そうなんだ!」で流してしまったり。「興味ないの?」「面白くなかった?」「つまんない?」と言われてしまったり、寂しく感じさせてしまうことがあるかも。

4.つい自分の話が多くなる

- 悪気はないのだけど…「相手の話を最後までよく聞く」よりも「自分のことを話す」時間が長くなりがちです。

- 悪気なく、自分の意見や経験を話すことが多いため、相手の気持ちや意見をゆっくり聴く機会を逃しやすい傾向があります。

5.相手の悩みや苦しみに気づきにくい

- 相手が抱えている不安や苦しみを、想像することが得意でないため、「どうしたの?」「なにかあった?」などの声掛けができず、相手を寂しい気持ちにさせてしまうことがある。

6.競争心が強めに出ることがある

- 物事を成果や勝ち負けでとらえやすい傾向があったり、「誰が上か」「敵か味方か」で周囲を無意識にチーム分けしてしまうところがある。

7.人間関係が表面的になりやすい

- 情緒豊かな深い気持ちのやり取りがどうしても難しかったり、自分が近づくと相手を傷つけてしまう、自分から相手に近づかない方がいいと過去の失敗例から学び、「相手と自分のために」距離を置いてしまったり、形式的なやり取りで終わらせてしまうことがある。

8.認められたい気持ちが強いことがある

- 「自分を知ってほしい」「評価されたい」という思いが強い傾向があり、周囲との調和よりも自己主張を優先しやすいことがあります。

- それ自体は決して悪いことではないのだけど、敵を増やしてしまいやすい、周囲と摩擦を起こしやすいというデメリットがあったり、大切な人をそこに巻き込んでしまう可能性もあります。

9.ルールや正確さを重視する

- 「こうしなきゃダメ」「正解はこれ!」といった決まりを守ろうとする気持ちが強く、はっきりした基準や規則を守ることに集中しがちで、臨機応変さや柔軟さに欠けていると思われてしまうことも。

10.自分の考える方法で解決しようとしがち

相手の事情や感情を汲み取るより先に、自分が良いと感じる解決策を重視することが多いかもしれません。「なぜ相手がそう考えるのか」よりも「自分の正解」にフォーカスしやすいという特徴も。

相手がなぜそう考えるかよりも「自分が正しいと思うやり方」「自分の理想」「自分の正解」こだわりやすい傾向があるため、すれ違いが生まれやすいことがあります。

別角度から:共感力の低さが強みになる

「共感力」が低いとされる方のなかには、周りとのすれ違いから生きづらさを感じることもあるかもしれません。しかしそういった特性は、別角度から見ると…強みになる側面も多くあります。

- 論理的に考えやすい

感情に流されすぎず、物事を冷静に分析・判断できることがあります。 - 客観性や公平性を重んじる

誰かの意見に偏りすぎることなく、公平に状況を見る力があります。 - ブレにくく、安定感がある

周りに左右されず、自分なりの考えやルールをしっかり持てることで、冷静な判断ができる場合があります。 - 効率や合理性を重視できる

感情に左右されるよりも、仕事や作業を効率的に進めることに注力できることがあります。 - 落ち着いて問題を解決できる

周囲が感情的になっているときでも、客観的な目線で解決策を提案できる場面があります。

強みを活かしつつ、より良い関係を築くために

「共感力」を補うために少し意識して行動するだけで、他者とのコミュニケーションがスムーズになることもあります。たとえば、

- 「大丈夫?」と簡単な声掛けから始める

- 相手の話をいったん最後まで聞く時間をつくる ※貧乏ゆすりをしたり、ため息を吐いて急かすのは禁止。相手にとってはものすごく圧をかけられていると感じる行為です

- 相手の意図を確かめる質問を心がける

- 「ルールが大事」なときでも、相手の様子を少し伺ってから伝える

こうした小さな工夫を重ねることで、周りからは「気づいてもらえている!」「気にかけてくれて嬉しい!」「話を最後まで聞いてくれた!」と思われることが増え、自分も相手も気分よく過ごせる機会が増えます。

「共感力が低い」と一言でいっても、その人の発達特性や育った背景や性格、得意・不得意は人それぞれです。大切なのは、お互いの違いを理解し合いながら、強みを活かし合う方法を探していくこと。誰かの特性が他の誰かの助けになることって、実はけっこう多いですしね♪