【第3話】家族で取り組む「説得スケジュール」と“役割分担”

説得に挑む前に:家族全員の「統一方針」と「ゴール」を決める

兄弟姉妹が複数いる場合、まずは子ども側で足並みをそろえることが不可欠です。

- 「免許返納は最終ゴールか? それとも車だけ手放すのか?」

- 「いつまでに説得したいのか?」

- 「本人がイヤがる場合、どう“痛み分け”してサポートするのか?」

この方針が定まっていないと、親から「○○(別の子)は何も言わないのに、おまえだけ騒いでる」「○○はまだいいって言ってるぞ」と、説得の足を引っぱられてしまうことがよくあります。

わが家流「役割分担」

- 私(長女):ガツガツと攻める・厳しめの言葉を使う役(“嫌われ役”覚悟)

- 弟①:冷静に話を進める司会進行役

- 弟②:末っ子ならではの柔らかい雰囲気で場を和ませる役

- 私の夫:いざというとき登場する“ラスボス”担当(父に論破されない存在)

- 弟たちの妻(お嫁さん):父が恥をかきたくない相手なので、説得の際は“外堀を埋める”要員

- 孫(私の子)たち:切り札。将来の結婚・就職に悪影響が出るリスクを訴える

それぞれの性格や立場を利用し、「接近戦で厳しく言う人」「やさしくフォローする人」「感情を落ち着かせる人」など、親が話を聞きやすい空気づくりを役割分担するとスムーズに進む場合があります。

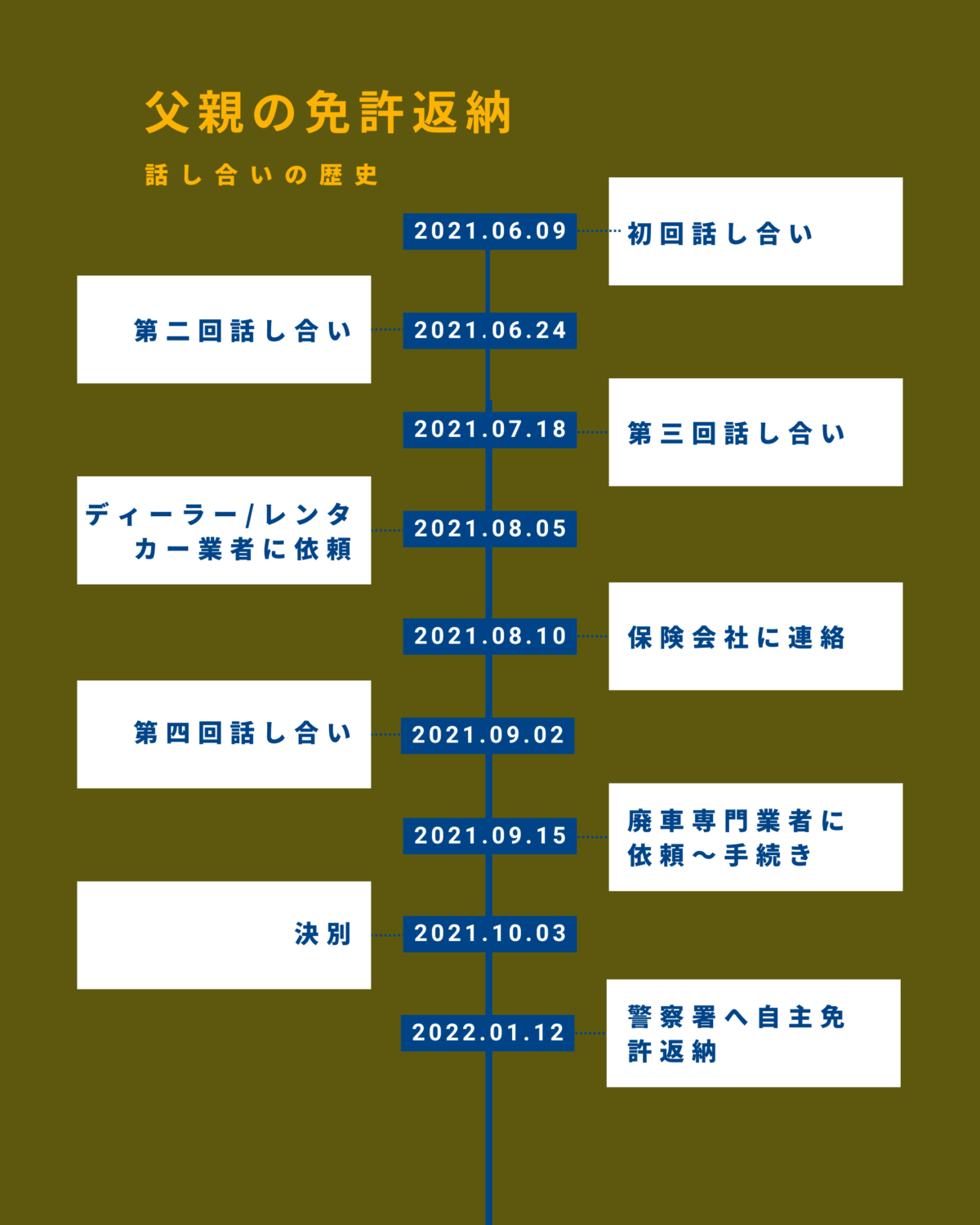

説得スケジュール:わが家の事例

2021年07月18日(日):第三回話し合い

↑

この間、父が勝手に検査をキャンセルする事件が発生

↓

2021年08月05日(木):ディーラー/レンタカー業者との交渉

見てわかるように、話し合いの回数は少なくとも4〜5回行いました。1回や2回の話し合いであっさり合意に達するケースは稀です。親のペースに合わせつつ、でも“引き延ばし”されないように適度に期限を切るのがポイントでした。

説得のベストタイミングは「年齢」だけが基準ではない

- 視力や認知機能の変化

- 免許更新時の認知機能検査・視力検査で要注意と判定されたタイミング

- 筋力・足腰の衰え

- 歩行が不安定、長距離運転を嫌がるようになるなど「サイン」が出始めたら要警戒

- 健康診断の結果

- 高血圧や糖尿病、心疾患など、突発的な体調悪化が運転に影響する恐れがある場合

- 運転ミスが増えた時期

- アクセル・ブレーキの踏み間違いや、車体の擦り傷が急に増えたら早期説得を検討

私の父は「72歳」という年齢を迎え、月に2度以上のこすりやヒヤリハットが続出したため「今が潮時だ」と判断しました。年齢基準というより「具体的な運転トラブル」の増加や「健康面でのリスク」が決め手となったのです。

もし事故を起こしたら…家族に及ぶ影響

- 民事責任(損害賠償)

- 被害者の車や身体への補償、休業損害など多額の請求が発生する可能性。保険でカバーしきれないと数百万円〜数千万円の負担も。

- 刑事責任

- 過失運転致死傷罪などに問われる場合もあり、免許取り消し以上の処分に至るケースも。家族にも捜査が及ぶこともある。

- 社会的信用の失墜

- 子どもや孫の就職・結婚、近隣住民との関係にマイナスイメージが広がる可能性。

- 精神的ダメージ

- 親自身が「被害者を出した」という罪悪感を抱え、生活が一変する。うつ状態に陥るケースも。

実際、加害者になった高齢者本人が罪悪感から外出できなくなったり、周囲の目を気にして孤立してしまうなど深刻な事態に陥るケースが多いようです。

次回予告:第4話では、第三回の話し合いで「これはもうダメだ…」と思うような父の拒絶と、そこからわずかな突破口を見出したエピソードをお話しします。さらに「車がなくても暮らしていける環境づくり」の具体策や、各地域で進む「デマンド交通」など新しいサービスについてもご紹介します。