受動型ASDの母親の子育てには、いくつものハードルや困難がつきまといます。

以下に、受動型ASDの母親が抱えやすい子育ての問題点や傾向を挙げます。いずれか1つがあてはまる場合、複数にあてはまる場合など、個人差があります。

また、これらは受動型ASDの特性によるものであり、個人の性格や努力不足などではないという点を考慮しお読みいただければと思います。

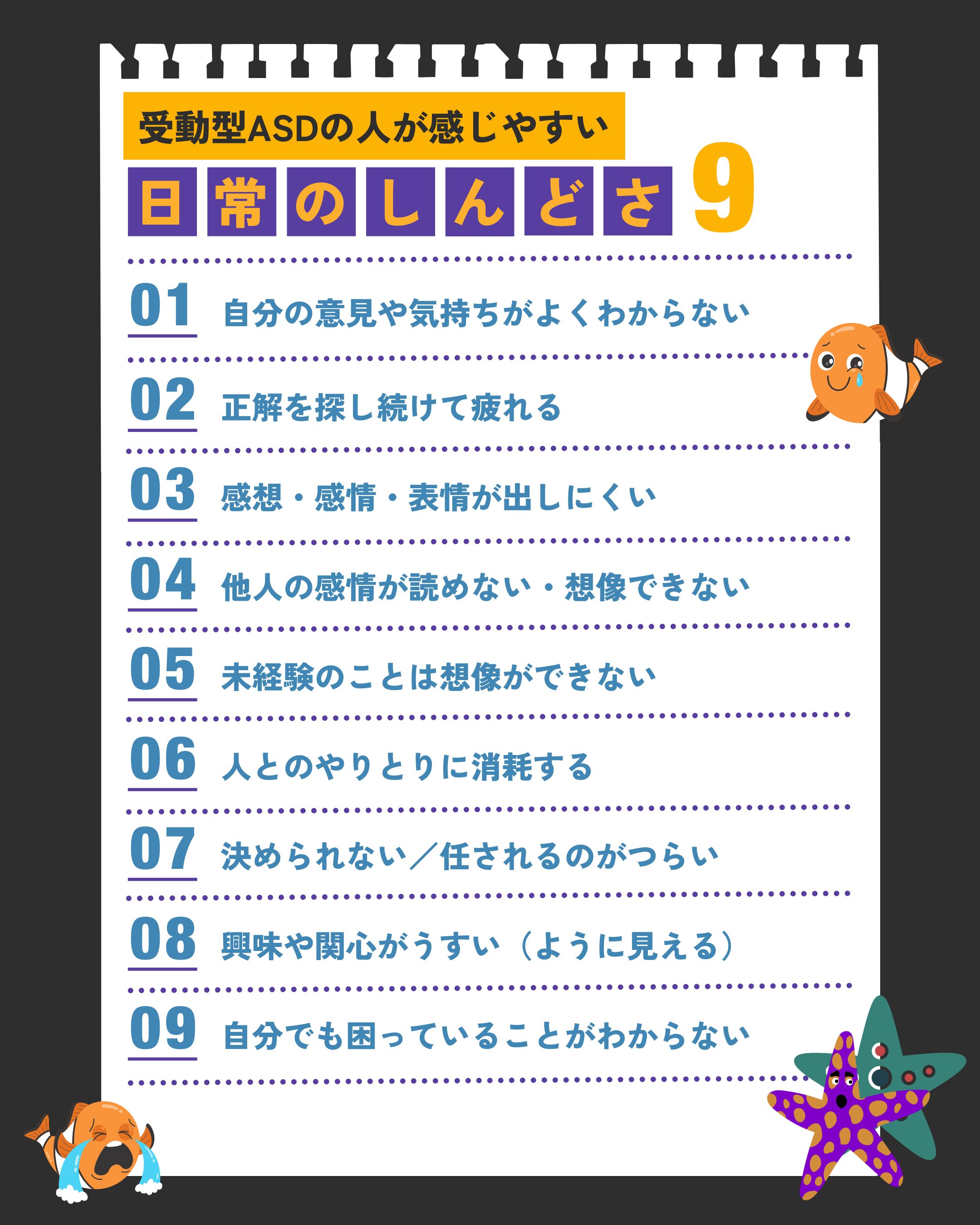

まずは、受動型ASDの特徴を表にしてまとめました。※ADHDや不安症等と「併発」していることが多いため、以下が100%当てはまるわけではないことをご留意くださいませ。

受動型ASDの目立つ特性

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 表情が乏しく感情が伝わりにくい | 表情や感情の変化が乏しく、本人は笑っているつもりでも真顔や無表情に見えることが多いです。穏やかに見える一方で、本心が伝わりにくく誤解されやすいです。 |

| 単純なやりとりは得意だが自由回答は苦手 | 単発のやりとりやYes/Noで答えられる質問には対応しやすい反面、自由回答やアンケートに答える、感想文は極端に苦手です。 |

| 想定外に弱く決断に不安を感じる | 想定外のことに臨機応変に対応するのが難しく、自分で決めることに強い不安を持ちやすいです。 |

| 他者に合わせてしまいやすい | 自分の考えに自信がなかったり、自分の考えがないことが多いので、相手の意見に合わせることでその場をしのごうとする傾向があります。 |

| 強引な相手に流されやすいがこだわりもある | 自分の考えに自信がないし、主張したいほどの意見がないので、相手の考えを無条件に受け入れることがあります。一方で「譲れないこだわり」を持っていたり「過去のルーティン」をとても大事にしている――変えられない――部分もあります。 |

| 感情と体調の自覚が難しい | 自分が何を感じているのかを、自分自身で把握するのがとても難しく、気分や体調の変化にも鈍感になりやすい一方で、暑さや痛みにすごく弱い部分もあります。 |

| わからないときに黙ってしまう | 本当は理解できていなくても、意見を言うことがはばかられることがあります。「それどういう意味?」「なんでそう思うの?」などと言われても答えられないので、黙ってしまうか、「わかった」と言ってしまいます。 |

受動型ASDの母親が子育てで直面しやすい「しんどさ」と困難

受動型ASDの特性は「お母さん」という役割を持ったときに、さまざまな場面で葛藤や苦しさとなって表れます。

以下では、特性と子育ての困難がどうつながっているのかを具体的に解説します。

1. 【自分の気持ちや考えがわからない】→ 子どもに“意思表示”ができない

- 子どもに「ママ、どっちがいい?」「何して遊びたい?」と聞かれても答えられず、曖昧な返事になってしまう。

- 子どもの行動を止めたい・注意したいと思っても、どう伝えたらいいかわからず黙ってしまう。

- 「ママはどう思ってるの?」と聞かれて、正直に言えず、ますます距離が開いてしまう。

2. 【正解を探しすぎる】→ 子育てに“正解”を求めて自分を追い詰める

- 育児書やSNSで「これがいい」とされる方法に振り回され、「自分はできてない」と落ち込んでしまう。

- 子どもの言動に対して「これは叱るべき? 黙って見守るべき?」と悩みすぎて動けなくなる。

- どんな場面でも「この対応で合ってる?」と不安がつきまとう。

3. 【感情がうまく出ない】→ 子どもに“愛情が足りない”と誤解される

- 喜んでいても、怒っていても表情に出にくく、「ママは冷たい」「ママはなにを考えているのかわからない」と思われてしまうことも。

- 間違いなく子どもに愛情はあるのに、それが伝わらずに寂しさを感じさせてしまうことがある。

- 子どもが求めている「感情的な共鳴(共感)」をうまく返せず、すれ違いが生じやすい。

4. 【他人の気持ちが読めない】→ 子どものサインを見落とすことがある

- 子どもが“本当は寂しい・しんどい”と感じていても、その変化に気づきにくい。

- 子どもの癇癪や不調に対して、「なぜそうなるのかわからない」と混乱してしまう。

- 気づけなかった自分を責めて、さらに人との距離を置きたくなってしまう。

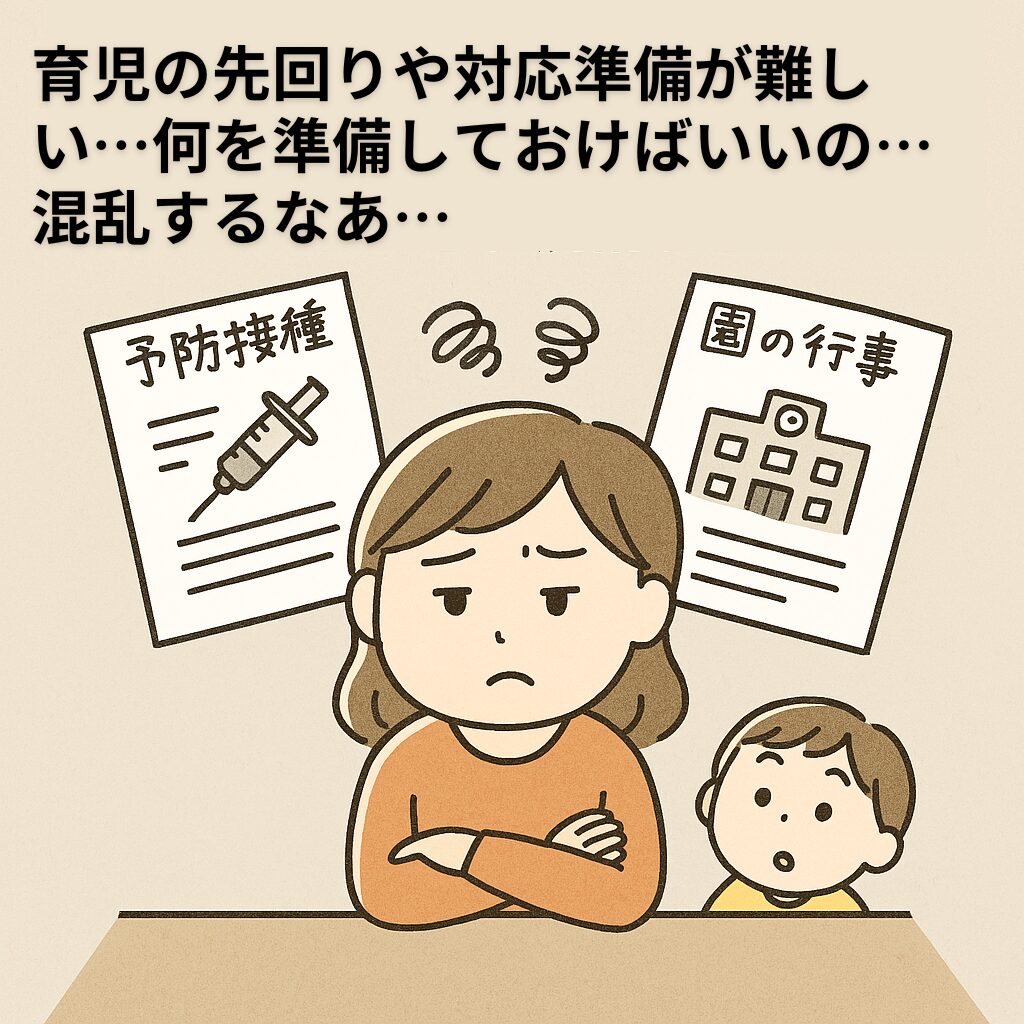

5. 【想像力の苦手さ】→ 育児の先回りや対応準備が難しい

- ケガ・事故・トラブルなどのリスクを想像しづらく、危機管理ができない。

- 未経験の初めてのことにとてもハードルの高さがあるので、予防接種や園の行事など、「何を準備しておけばいいか」がわからず混乱する。

- 複数の予定・タスクを並行するのが苦手で、「やることだらけ」になってパニックになりやすい。

6. 【人付き合いが苦手】→ ママ友や支援先との関係が築けない

- 子育て支援センターや園の保護者と距離ができやすく、孤立しがち。

- 自身の困りごとを整理して相手に伝えることにハードルが高いだけでなく、自分や子どもが何にどう具体的に困っているのかがわからず、ひとりで抱え込んでしまう。

- 先生や支援者とのやりとりでも、うまく説明できなかったり、誤解されることがある。

7. 【決断・主導が苦手】→ 子どもに“任せすぎる”結果になることも

- 習いごとや進路などの選択肢を、子どもに「自分で決めていいよ」と丸投げしてしまう。

- 子どもが迷っていても、親としての方向性が示せず、「自分で決めなさい」と言ってしまう。

- 結果として、子どもも「ママは何も言ってくれない」とさみしさを募らせる。

8. 【興味・欲求が薄い】→ 子どもと一緒に“楽しむ”が難しい

- 公園遊び、イベント、行事などに対して、楽しみを感じにくい。

- 子どもが「楽しかった!」と言っても、それを一緒に喜ぶテンションになれないことがある。

- 「母親なのに一緒に楽しんであげられない…」という自己嫌悪につながる場合も。

- おままごとや人形遊び、シチュエーション遊びができない。

9. 【自分の困りごとに気づけない】→ 無理をして、ある日突然限界が来る

- 「頑張ってるつもりだけど、なんだかうまくいかない」

- 「私、育児向いてないのかな…?」と自己否定に陥る。

- 気づかないうちに心身が疲れ切り、うつや不安、二次障害に発展することもある。

受動型ASDのママやパパにとくにお勧めしたいのは、お子さんを保育園に預けることです。

決してママやパパが悪いわけではない受動型ASDの特性が、お子さんの情緒の安定に心配ごとをもたらしてしまう可能性もあるので、様々な表情や声を持つ大人たち(園の先生がたや保護者の人たち)に早いうちから日常的に触れ合う機会を持つと、

お子さんにとっては情緒の安定がもたらされたり、パパやママの特性も、先生や〇〇君のお父さんやお母さんと同じで「みんな違うんだ!」と受け入れやすくなるなど、プラスになる面が多いです。

お子さんにとって、最も近くにいて最も安心したい存在であるママやパパの「表情がわかりづらい」「感情がわかりづらい」というのは、なかなか…つらい部分や怖さがあります。

すべての子どもが愛しく可愛いです。

親以外の大人たちが協力しあいながら、どの子にも笑顔の花が途切れなく咲くように、特性のあるママやパパたちが孤独で閉鎖的な育児に疲れることのないように、まわりの助けを借りながら子育てする選択肢を持つことができますように✨

まとめ

今回の記事は「ASD受動型のお母さんに育てられた」という方々から多くのご相談をいただき、それに応える形でまとめました。

ASD受動型のお母さんが抱える育児の悩みは、周りの理解やサポートがとても重要です。とりわけ「わからないことがわからない」といった感覚は、なかなか理解されず周囲に伝わりにくいです。そのため、「困っていることはない?」「手伝えることがあれば言ってね」という声かけだけでは十分な助けにならないのです。

実際に、外来やオンラインカウンセリングで受動型ASDの患者さんに「何か困りごとはありますか?」と尋ねても、「大丈夫です」「特にないと思います」「うーん…困っているのかどうかも分からなくて…」という答えが返ってくることがよくあります。

受け身のままでは話が進まず、結果として問題が見えにくいまま積み重なってしまうのが現状です。

そこで私のオンラインカウンセリングでは、LINEを用いて毎日こまめに体調や脳の疲れ具合、薬の服用確認、副作用の有無他――患者さんによる――などを報告してもらう「LINE日報」という方法を取り入れています。

こうした日々のチェックを通じて、思わぬトラブルや深刻な不調を早めに発見し、対処することができているだけでなく「自分の感情や自分の体調に気づく」「内面に敏感になる」というトレーニングにもなっています。

また、そのLINE日報をエクセルやGoogleスプレッドシートなどで表にまとめ、PDFにダウンロードしLINEに送付。相談者は外来で主治医にそれを見せるだけ。という相談者の主治医との連携もとるため、問題が小さいうちに改善しますし合わない薬を服用し続けるなどの無駄もなくしています。

受動型ASDの特性を踏まえて、周囲が積極的に声をかけ、具体的なサポートをしていく――こうした日々の小さな取り組みができるのもオンラインカウンセリングならではかなと思っております✨