苦手な片づけをプロに依頼したい|リモート片付けサポート事例4

「片付け」と「整理整頓」はセットで語られがちですが、実は別のアクションだとご存じですか? これらを混同してしまうと「とりあえず形は整ったのに、またすぐ散らかる…」という悪循環が起きやすくなります。そこで今回は、片付けと整理整頓の違いや、ADHDなど発達特性がある方に向けたサポートのポイントを紹介します。

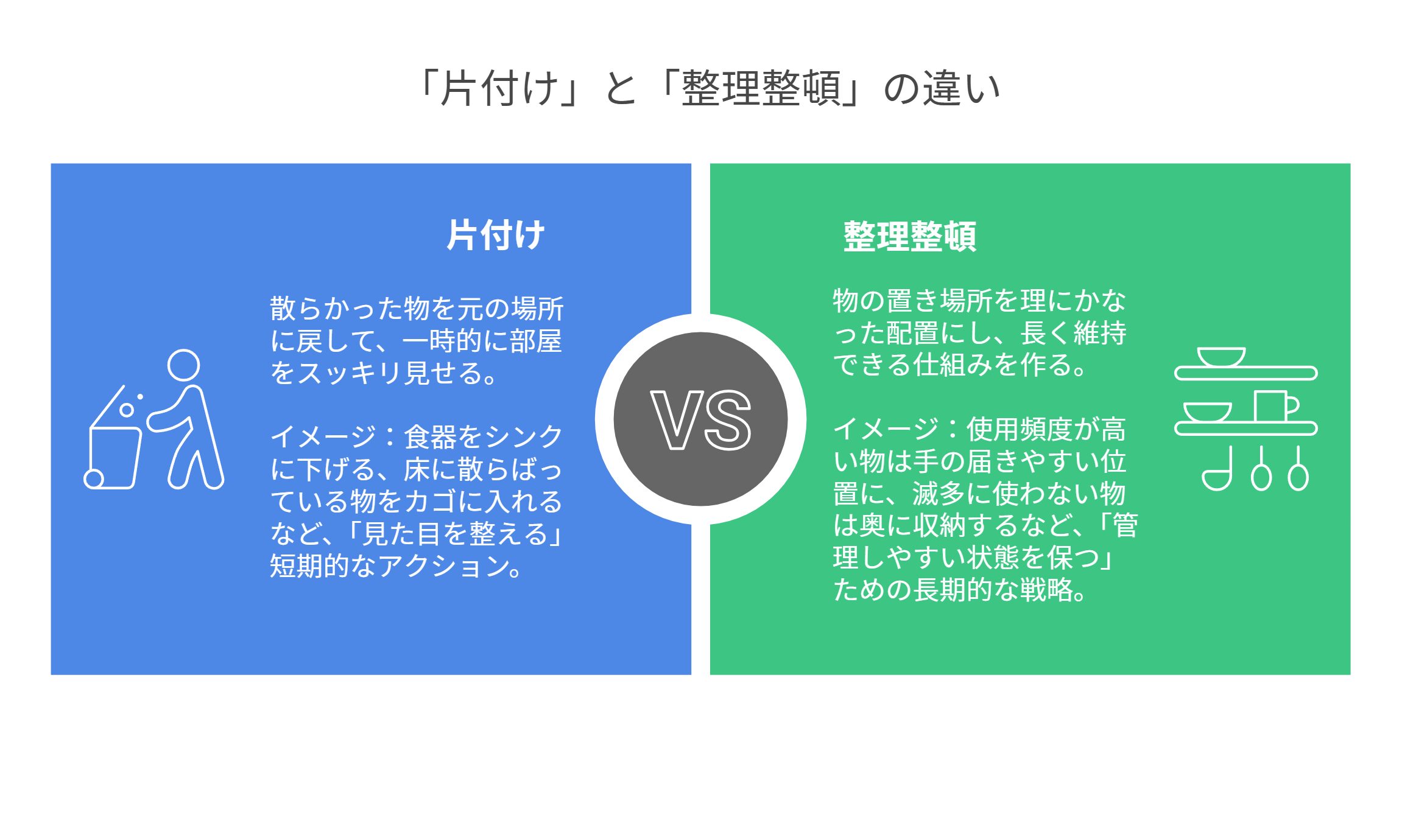

1.「片付け」と「整理整頓」の違い

1-1.片付け

- 目的:散らかった物を元の場所に戻して、一時的に部屋をスッキリ見せる。

- イメージ:食器をシンクに下げる、床に散らばっている物をカゴに入れるなど、「見た目を整える」短期的なアクション。

1-2.整理整頓

- 目的:物の置き場所を理にかなった配置にし、長く維持できる仕組みを作る。

- イメージ:使用頻度が高い物は手の届きやすい位置に、滅多に使わない物は奥に収納するなど、「管理しやすい状態を保つ」ための長期的な戦略。

ポイント

- 片付け:その場をとりあえず整える。

- 整理整頓:使いやすさと維持のしやすさを考える。

2.ADHDなど発達特性がある人ほど「片付け」と「整理整頓」を分けて考える

「片付け」には空間認知能力が、「整理整頓」には構造化能力(論理的思考・計画力・分類力・継続力)が求められます。ADHDやASDなどの特性がある方にとって、これらは別々に難しさを感じることが多いのです。

- 片付け(空間認知)

- 物の位置関係を把握しながら、元に戻す作業が苦手になりやすい。

- 整理整頓(構造化)

- 論理的に物の配置を考えたり、習慣化して維持するのが大変。

料理に例える「片付け」と「整理整頓」

- 片付け(短期的アクション)

- 料理におけるイメージ: 「とりあえず目の前の食材を切って、すぐ炒めたり焼いたりして一品を完成させる」

- 必要なスキル: 目の前の材料を瞬時に把握し、手早く調理する能力(=空間認知的な部分)

- 例: 「冷蔵庫にある野菜を適当に刻んで炒める」「とりあえず今日はパスタを茹でて済ませる」

- 整理整頓(長期的な仕組みづくり)

- 料理におけるイメージ: 「1週間分の献立を考え、必要な食材を買いそろえ、栄養バランスと調理の順番を計画的に組み立てる」

- 必要なスキル: 論理的思考、計画力、仕分け・管理能力(=構造化能力)

- 例: 「週末にまとめ買いをして献立を組み立てる」「平日は短時間で作れるよう下ごしらえをしておく」

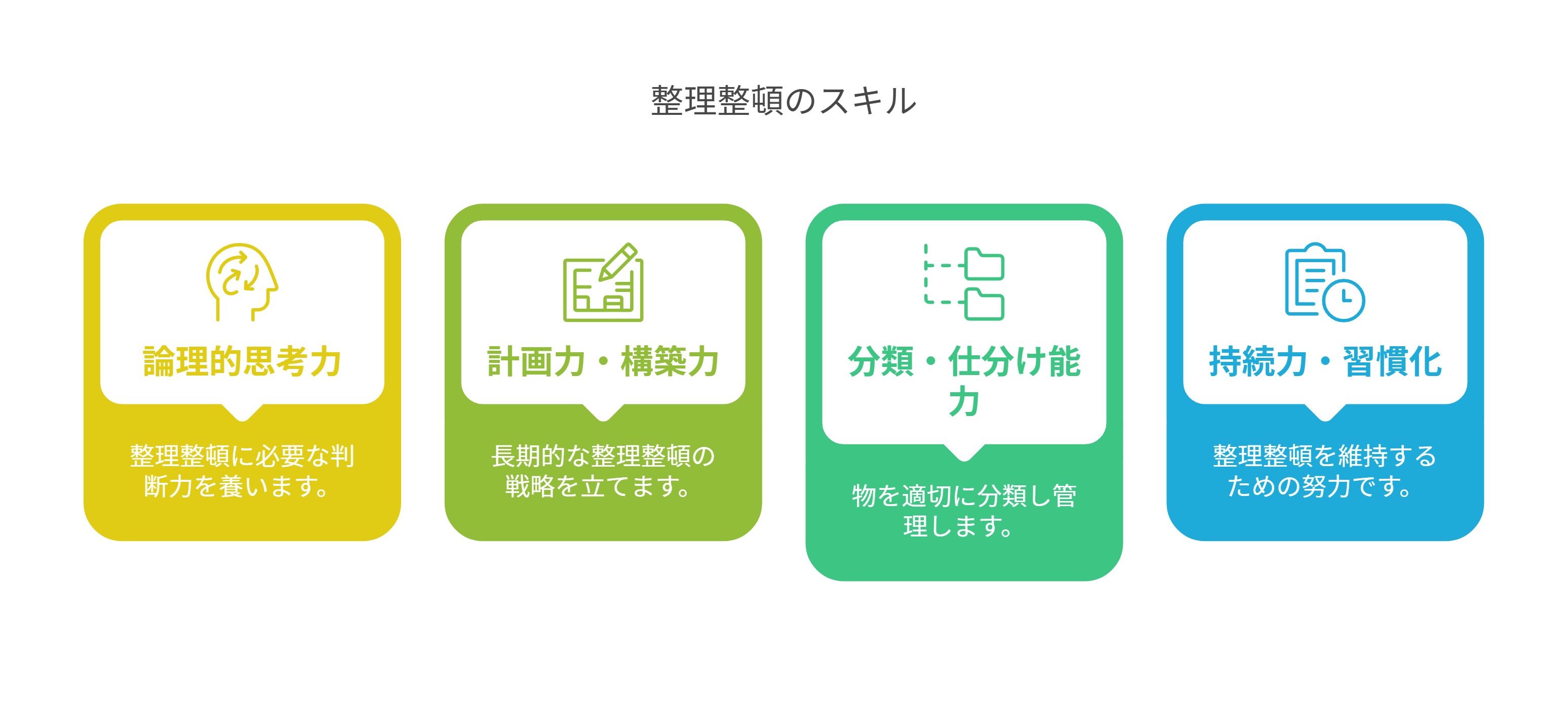

3.整理整頓に必要な「4つのスキル」

3-1.論理的な思考力

- 何を残して、何を処分するか

- どの順序で配置すれば使いやすいか

物を分類し、置き場所を決めるための判断力が必要です。

3-2.計画力・構築力

- 長期維持を見据えた配置づくり

- 配置の戦略をあらかじめ考える

使用頻度の高い物を手前に、低い物を奥へ…といった計画が欠かせません。

3-3.分類・仕分け能力

- どのカテゴリーに分けるか

- グループ化の基準をどうするか

分類が曖昧だと「物がどこにあるのか」わからなくなり、散らかりやすくなります。

3-4.持続力・習慣化

- 一度整えた状態を定期的に見直す

- 元の場所に戻す習慣を続ける

整理整頓は「作って終わり」ではなく、維持する努力が必要です。

4.リモート片付けレッスン:私がサポートすること

私は「リモート片付け」の先生兼カウンセラーとして、主に以下のような支援をしています。

- (1~3の段階) 論理的思考・計画力・分類方法のアドバイス

- (週1回のセッション) 習慣化をサポート

- 小さな成功体験を重ねてストレスを最小限に。

- 100点満点を狙うより、まずは70点をキープするイメージが大切です。

私のモットー

「得意を伸ばし、不得手には無理のないサポートを」

昔ながらの「努力・根性・精神論」だけでカバーするやり方は、得策とは言えません。苦手分野をただ頑張り続けると、本人も周囲も疲れ切ってしまい、“嫌い”の気持ちがどんどん大きくなります。まずは無理なく70点を取れる仕組みを一緒に作りましょう。

5.発達障害の特性による「片付け&整理整頓」のよくある困りごと

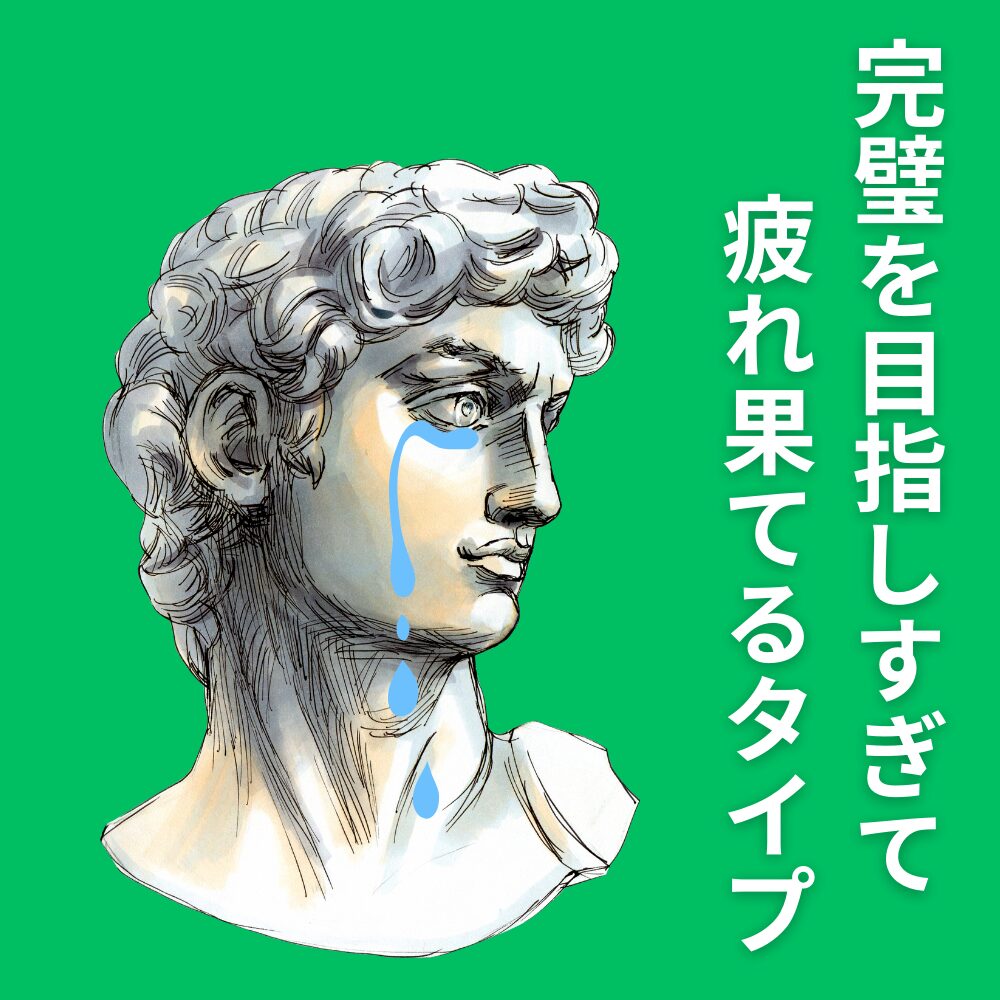

- ASD傾向が強い場合

- 物の分類やルールにこだわりすぎて、逆に整理整頓が複雑になることも。

- 完璧を目指しすぎて途中で疲れてしまうパターンが多い。

- ADHD傾向が強い場合

- 順序立てや計画的に物を定位置に戻す作業が苦手。

- 一度整理しても、気が散りやすく維持が難しい。

- 「やりかけ」状態のスペースがあちこちに点在しやすい。

6.ADHDさん向けの定番「4つの片づけ整理術」の隠れたハードル

よく挙げられる方法として、

- 視覚的サポート(ラベルや色分け)

- シンプルなルール設定

- エリアごとに片付け

- 置き場所を決める(物に住所を)

などがあります。

しかし、これらを実践するには最初から「ラベルを作る」「他の場所に気を取られず作業を続ける」といった多くのスキルが必要です。ADHDの特性により集中が途切れやすい方は、逆に「作業途中で気が散る」「分類作業を細かくしすぎて挫折」といった問題に陥りがちです。

7.まずは「70点」を維持することから

いきなり完璧を目指さず、少しずつステップを踏みながら、できるところから進めることが大切です。片付けに対して「苦手意識」を持っているならなおさら、無理やり頑張る方法より、専門家や周囲のサポートを上手に使ってみましょう。

- 片付け(短期的)と整理整頓(長期的)を分けて考える

- ADHDやASDなどの特性を認識し、自分のやり方に合った方法を選ぶ

- 最初から完璧にこだわらず、70点をキープする仕組みづくりを目指す

「片付けられない」と一人で悩むより、専門家のリモートレッスンなどを利用すれば、苦手分野をスムーズに補うことができます。ぜひ一度、気軽に相談してみてください。あなたの生活スタイルに合った「片付け&整理整頓」の方法がきっと見つかりますよ。

リモート片付けやカウンセリングにご興味のある方へ

「片付けなきゃ…でも、どうやって始めればいいかわからない」そんなときこそ、外部のサポートを頼ってみませんか? 一人では難しいプロセスでも、伴走者がいると意外なほどスムーズに進みます。まずはお気軽にご相談ください。