学校生活で疲れやすいあなたへ贈る「ラクになる」ヒント集

「学校、バイト、部活…毎日がんばってるのに、なんだか他の人より疲れやすい…」

「まだ若いのに、なんでこんなに疲れてるんだろう…」

そう感じているあなたへ。

それ、あなたのせいじゃないかもしれません。

発達障害(ASD・ADHD)の特性があると、周りの人より疲れやすいことがあるんです。

ここでは、その理由と、少しでも毎日をラクに過ごすための具体的なヒントを紹介します。

「これならできそう!」と思うものがあったら、ぜひ試してみてね。

あなたが「疲れやすい」のはどこですか?

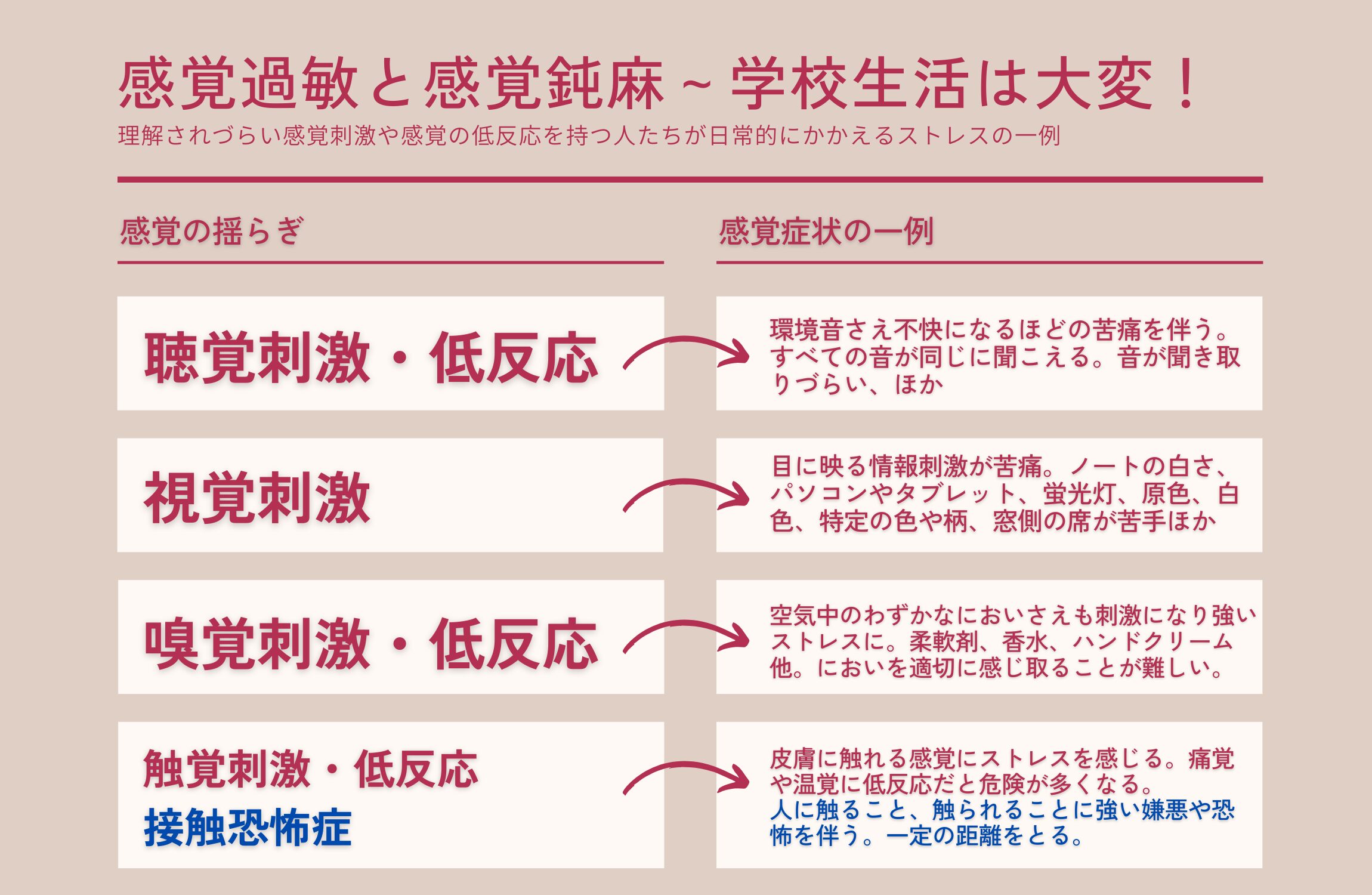

発達障害の特性があると、エネルギーを消耗しやすい場面があります。

- 感覚がビンカン?

- 教室のざわつき、蛍光灯の光、服のタグ…ちょっとした刺激が大きなストレスに。無意識にエネルギーを使っています。

- コミュニケーションに気を使う?

- 相手の気持ちを考えたり、場の空気を読んだり…人と関わるだけでヘトヘトになることも。

- 集中や注意を持続するのが大変?

- 気が散りやすかったり、「忘れ物しないように」「時間を守らなきゃ」と常に気を張っていたりすると、脳が疲れやすくなります。

- つい無理しちゃう?

- 「周りに合わせなきゃ」「迷惑かけられない」と、自分のつらさを隠して頑張りすぎていませんか?

あてはまるほど、疲れやすさにつながっているかも!

試す価値あり!「疲れ」を軽くする具体的なアクション

- 音・光対策

- やってみよう!

- 👉 音が気になる場所では、ノイズキャンセリングイヤホンや耳栓を使ってみる。まぶしい場所では、サングラスや帽子を活用したり、席を変えてもらえないか相談したりする。

- やってみよう!

- 服の選び方

- やってみよう!

- 👉 タグを切る、縫い目が少ない服や肌触りの良い素材(綿など)を選ぶ。試着して、自分が心地よいと感じる服を探そう。

- やってみよう!

- 休憩はこまめに

- やってみよう!

- 👉 「15分集中→5分休憩」のように、短いサイクルで休憩を挟む。スマホのタイマーを使うと便利!勉強や作業が長く続くときは、意識的に休憩時間をスケジュールに入れよう。

- やってみよう!

- 予定は詰め込みすぎない

- やってみよう!

- 👉 スケジュール帳を見て、予定が詰まりすぎていないかチェック。「何もしない時間」「ぼーっとする時間」も大切な回復時間。週に1日、または半日は予定を入れない日を作るのも◎。

- やってみよう!

- SOSを小さく出してみる

- やってみよう!

- 👉 信頼できる友達や家族、先生に「実は、大きな音が少し苦手で…」「人混みだと疲れやすいんだ」と、少しずつ伝えてみる。全部を分かってもらえなくても、伝えるだけで気持ちが楽になることも。

- やってみよう!

- 伝え方を選ぶ

- やってみよう!

- 👉 直接話すのが苦手なら、LINEやメール、手紙やメモで伝えるのもOK。「自分のペースで伝えたいからメールを使いたい」という人もいます。自分に合った方法を探そう。

- やってみよう!

- 学校の相談窓口/カウンセラー

- やってみよう!

- 👉 学校の先生、スクールカウンセラー、保健室の先生など、話を聞いてくれそうな人に相談してみる。「疲れやすい」「しんどい」と伝えるだけでもOK。

- やってみよう!

- 地域の支援センター

- やってみよう!

- 👉 「発達障害者支援センター」などで検索してみよう。専門の相談員が、困りごとへの具体的なアドバイスや利用できるサポートを教えてくれる。

- やってみよう!

- 病院 (心療内科・精神科)

- やってみよう!

- 👉 疲れがひどくて何もやる気が起きない、気分が落ち込む日が続く…そんなときは、病院で相談するのも選択肢。話すのが苦手なら『事前問診』を準備して持っていくと伝えやすいよ。

- やってみよう!

- 『好きリスト』作成&実行

- やってみよう!

- 👉 自分の好きなこと、ホッとできることをリストアップ! (例: 好きな音楽を聴く、温かい飲み物を飲む、ペットと遊ぶ、好きなキャラの絵を描く、一人で散歩する…) 疲れたな、と感じたらリストを見て、できそうなことを一つやってみよう。

- やってみよう!

- 『できたこと貯金』

- やってみよう!

- 👉 「朝起きられた」「授業に集中できた瞬間があった」「友達に挨拶できた」など、どんな小さなことでもOK!できたことを見つけて、心の中で自分を褒めてください。「今日もよく頑張った!」と、一日を肯定的に終える習慣をつけるのもおすすめ。

- やってみよう!

まとめ

あなたへ

疲れやすいのはあなたが怠けているからでも、弱いからでもありません。発達障害の特性や、周りの環境が影響していることが多いんです。

「疲れたな」と感じるのは、体が「休んで!」とサインを送っている証拠。自分を責めずに、「どうしたら少しラクになるかな?」と考えて、今回紹介したヒントを試してみてください。

全部を一度にやる必要はありません。小さなことから、できそうなことからで大丈夫。休むこと、頼ることも、大切なスキルの一つです。自分のペースで、自分を大切にしながら進んでいきましょう。

周囲の大人の皆さまへ

お子さんが「疲れやすい」「だらだらしているように見える」と感じる背景には、感覚過敏やコミュニケーションの困難さ、集中・注意の特性、そして周りに合わせようと無理をしているなど、目に見えない努力やエネルギー消費があるかもしれません。

それ以外にも「副鼻腔炎が集中力を奪っている」や「コロナの後遺症による嗅覚異常や味覚異常」が関係していることもあります。

本人の「疲れた」という感覚を否定せず、「本当の原因はどこにあるのか」を一緒に考える姿勢が、本人の安心感につながります。「休んでも大丈夫だよ」というメッセージと共に、本人が安心して休息できる環境を整えることも大切です。

必要であれば学校の先生やスクールカウンセラー、発達障害者支援センター、医療機関などの専門家の力も借りながら、本人が少しでも過ごしやすい方法を一緒に探していきましょう。試行錯誤を見守り、応援していくことが、本人の自己肯定感を育むサポートとなります。

✍オンラインカウンセリング「あたらしい今日」主宰・カウンセラー真由