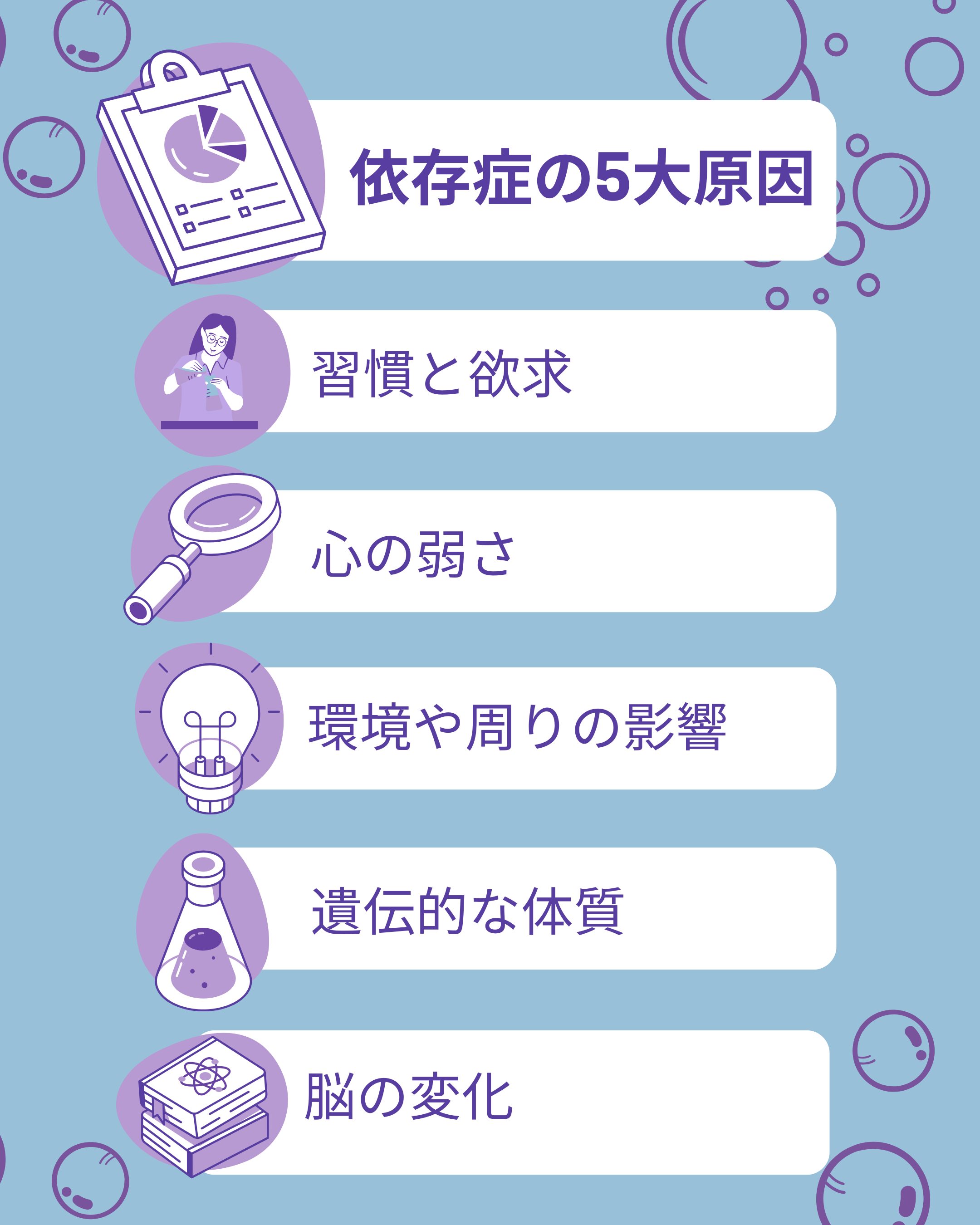

依存症の5大原因 ※代表的なもののみ

依存症が生まれる原因は、ひとつではなくさまざまな要因が絡み合っています。今回は代表的な5つの原因をわかりやすく解説していきます。

1. 習慣と欲求

- どんなこと?

人は、不安やストレスを感じると、それから逃げたい・消したい・誤魔化したい・どうにかしたいと思うものです。たとえば、アルコール摂取の場合を考えてみましょう。

嫌な気持ちを抱えているときにお酒を飲むと、一時的に気分が軽くなることがあります。この経験から「お酒を飲むと嫌なことが和らぐ」と覚えてしまい、不安やストレスを感じるたびにお酒に頼るようになってしまうことがあります。

同じように、買い物やホストクラブに通うことも、一時的にストレスや孤独を忘れさせてくれる体験になることがあります。その結果「またこの方法で嫌な気持ちを消したい」と感じ、同じ行動を繰り返すようになり、次第にやめられなくなってしまうのです。 - ポイント

- たとえば、「ストレス解消に飲んだお酒が気持ちよかった」→繰り返してしまう。

- たとえば、パチンコ台の演出などに使われていたBGMを耳にして「また行きたい!」→行きたくなってしまう。

- できてしまった「習慣」が、依存症の発症や再発の原因になる。

周囲が気づく兆候

- ストレスがたまると同じ行動(飲酒、ギャンブル、買い物など)に走る傾向が強い

- 以前より頻度や金額が増えているように見える

- 終わったあとの様子が沈んでいたり、自己嫌悪を口にするようになる

声をかけて止めるタイミング

- 「最近ちょっと回数が増えたね」「大丈夫?」とやんわり伝えてみる

- 行動がエスカレートし、生活リズムや家計に負担がかかりはじめたら早めに声がけ

- 本人がイライラしたり不機嫌になることが増えたと感じたら、依存行動の影響を疑う

2. 心の弱さ

- どんなこと?

性格や考え方の特徴だけで依存症になるわけではありませんが(かつてはそのように信じられていた部分が大きい)、不安や孤独を感じやすい心の状態が影響することは実際にあります。 - ポイント

- 性格の問題ではなく「不安」「寂しさ」「ストレス」を紛らわせるために依存してしまうことがある。

- 物質への依存が進むと、性格や行動に変化が現れることもある。

周囲が気づく兆候

- 以前より表情が暗く、元気がない時間が長い

- 外出や人と会うことを避けるようになり、家にこもりがち

- 小さなミスや出来事で深く落ち込み、回復するのに時間がかかる

声をかけて止めるタイミング

- 依存の対象(お酒、ネット、ギャンブルなど)に没頭しすぎていると感じたとき

- 「最近どうしたの? 何か辛いことない?」と気軽に気づかいの言葉をかける

- 家族やパートナーが心配になるほど、不安定な様子が見られるときは、早めに医療機関やカウンセリングを検討

3. 環境や周りの影響

- どんなこと?

子どものころからの生活環境や周囲の行動が依存症のきっかけになることがあります。とくに〔物質依存〕が発症しやすい。 - ポイント

- 家族や周りの大人がお酒を楽しんでいる姿を見て「お酒は楽しいもの」とすり込みが入る。

- SNS等により「カッコいい」「楽しい」といったイメージをすり込まれることも。

- 夜遊びなど周囲の影響でアルコールや薬物を試した結果、依存症に進むばあいもあります。

周囲が気づく兆候

- 家から外出する頻度や交友関係が急に変わった、あるいは家族を避けるようになった

- SNSやゲームなどの使い方が過度になり、生活リズムが乱れている

- なんとなく家族やパートナーを遠ざけ、外の仲間との時間を優先するようになる

- こちらからの連絡に対して未読スルーや既読スルーなどが増えた

声をかけて止めるタイミング

- 夜遅くまで帰ってこない日が増えたり、金銭面のトラブルが目立ちはじめたとき

- 周囲の環境の影響が大きそうだと思ったら、「そのお友達ってどんな人なの?」と軽い口調で確認する ※問い詰める口調になるのはダメ

- 本人が頑なに隠したり、ごまかすようになったら、依存が進行しているサインかもしれない

家族やパートナーとしてのサポートのコツ

- 「悪い仲間と縁を切れ」と頭ごなしに否定するより、一緒にリスクを整理する

- 本人が安心して過ごせる場所や、トラブルの少ない環境づくりを検討する

- 一時的にでも、安全な環境やサポート体制が整った場所(専門施設、クリニックなど)につなげる

4. 遺伝的な体質

- どんなこと?

アルコールや薬物に依存しやすい体質は、家族から引き継がれることがあります。 - ポイント

- アルコール依存症の人の中には、親もお酒を飲みすぎる傾向があることが多い。

- 特にお酒を分解する酵素(体質)に影響を受けるばあいがある。

- たとえば、お酒に強い体質の人ほど飲みすぎて依存症になりやすい。

周囲が気づく兆候

- 飲む量や回数が明らかに増え、止めどころがわからなくなる

- 親やきょうだいが酒量をコントロールできず、トラブルを起こしたことがある

- 「体質的に強いから平気」と言いながら、周りが心配するほど深酒を続ける

声をかけて止めるタイミング

- 飲酒や薬物で生活に支障が出はじめたら、説得は早いほうがいい

- 「お酒に強いかもしれないけど、体に負担がかかっていない?」と体調を気づかう形で声をかける

- 本人が「まだ大丈夫」と言い張っても、酔って暴言やケンカが増えるなど、周囲に被害が及びそうなら、専門家への相談を優先

家族やパートナーとしてのサポートのコツ

- 「家族的に依存リスクが高い」という認識を共有する

- 飲む場所や頻度を制限する仕組みを一緒に考えてみる

- 「体質のせいかも」という自覚を持ってもらい、医療機関や専門外来で適切な検査や相談を受ける

5. 脳の変化

- どんなこと?

長いあいだ、特定の依存があると脳の働きが変わっていきます。 - ポイント

- 初めは「気持ちいい」「楽しい」「落ち着く」と感じていた出来事や物質~依存行為~が、次第にその効果が薄くなる。

- 「安心」「快感」を得るために、使う量や頻度回数がどんどん増えてしまう。

- 脳の変化によって不安や落ち込みが強まり、それを和らげるためにさらに使用してしまうという悪循環。

周囲が気づく兆候

- 「少しでもやめられない」「使わないと落ち着かない」など、強い執着が見られる

- 家族やパートナーとの約束を破ってまで、依存の対象を優先する

- 使用や行動を止めると、イライラや不安が極端に強くなる

声をかけて止めるタイミング

- 周囲の注意に耳をまったく傾けず、攻撃的になるなど、日常生活が破綻しかかっているとき

- 本人にとって大きな失敗や後悔があったとき、気持ちが揺れている間にサポートを申し出る

家族やパートナーとしてのサポートのコツ

- 脳の変化が関わっている場合は、強く説得しても意志だけではどうにもならないことが多い

- 病院や相談窓口で、カウンセリングや治療プログラムを紹介してもらう

- 責めずに一緒に克服を目指す姿勢で接する

依存症の予防:影響を受けやすい環境や状況を知る

依存症は「遺伝」「脳の働き」「環境」「心の状態」「学習」のようなさまざまな要因が組み合わさって起こります。依存症を防ぐためには「自身や家族が影響を受けやすい環境や状況」に気づき、適切なサポートや専門家に相談をすることが大切です。

先日の記事にも書きましたが、依存症に限って言えば、当人よりも「家族の受診」を先んじて受けつけている病院も少なくありません。

ご家族が良かれと思ってしているサポートが実は依存症を加速させている要因になっていることもありますので、依存症治療を積極的に行っている専門機関にご相談にあがってください。