前回のコラム「無関心な親たち – 子どもに関心が持てない親 –」では、様々な背景から子どもに関心を寄せることが難しい親御さんの姿と、それによって子どもたちが抱える見えない影についてお話ししました。

今回はその中でも、親御さん自身が「うつ病」という心の病を抱え、我が子を愛しているにも関わらず、関心を向けることが困難になってしまうケースについて、そして何よりも、その状況の中で育ったお子さんたちの心模様に、丁寧に光を当てていきたいと思います。

「愛しているのに、応えられない」親の静かな絶望

うつ病という病は、時に人の心から色を奪い、喜びや楽しみといった感情を感じにくくさせます。まるで分厚い霧の中にいるように、周りの世界がぼんやりとしか見えなくなるのです。

それは、親御さんにとっても、想像を絶する苦しみです。

心の底では我が子を深く愛している。その温かい気持ちは確かにあるのに、病がその気持ちを表に出すエネルギーを根こそぎ奪ってしまう。笑いかけたいのに表情がこわばる、抱きしめたいのに体が鉛のように重い。

保育園はどうだった? 幼稚園で友達はできた? 今日はどんなことで友達と笑い合ったの? 話を聞きたいのに言葉が形にならない…。

うつ病は、ただ単に「落ち込んでいる」だけの病気ではありません。好きなことさえも楽しめず、毎日の生活を送るだけでも精一杯になるほど、心と体を蝕みます。

あるお母さんは語りました。「子どもを可愛いと思っているのに、笑いかける余裕がまったくないんです。ただただ申し訳なくて、自分が親でなければ子どもはもっと幸せだったのかもしれないと、罪悪感ばかりが募ります」。

あるお父さんも言いました。「仕事から帰っても、家族と会話する力が残っていない。何も感じないように心を閉ざさないと、自分が壊れてしまいそうで…」。

「本当は、もっと優しくしたいのに」

「本当は、もっと一緒に遊びたいのに」

内なる声が誰にも届かないまま、ご自身を責め続けていたかもしれません。

決して、あなたへの愛がなかったわけではない。むしろ、愛しているからこそ、応えられない自分に絶望し、さらなる無力感に苛まれていた可能性があります。

こうして親がうつ病という病と静かな闘いを続けるために心を閉ざしている間、子どもたちはひっそりと孤独を感じ取っていきます。

幼い心に刻まれた「なぜ?」という疑問と、埋まらない心の隙間

幼い子どもにとって、親は世界のすべてです。

お母さんやお父さんが『なぜ自分を見てくれないのか』――笑顔を見せてくれない、温かい言葉をかけてくれない。それは言葉にならない不安と寂しさを、小さな胸いっぱいに抱え込むような日常だったことでしょう。

様々な状況を理解できるわけがない小さな心に、静かな悲しみは日毎に募っていったことでしょう。

「私が何か悪いことをしたのかな?」

「僕がもっと良い子にしていれば、気づいてくれるかな?」

そんなふうに自分を責めたり、健気に頑張り続けたりしたかもしれません。

たとえ後から「お母さん(お父さん)は、うつ病だったんだよ」と知らされたとしても、大人になったあなたが今振り返れば「あれは病気だったのだ」と理解できるかもしれません。

でも、子ども時代に抱えた寂しさや不安が「うつ病だったんだから仕方ない」という理解で、癒されることはありません。

「病気だったなら、仕方ないのかもしれない…」

頭ではそう理解しようとしても、心が「でも、寂しかったんだよ」「もっと愛してほしかったんだよ」と叫んでいる。そのアンバランスな気持ちに、今も苦しんでいる方がいらっしゃるかもしれません。

「私は母が大好きだったけど、母はいつも遠くにいるようだった。抱きしめられた記憶がないんです。病気だったから仕方ないと頭では理解できても、心はまだ追いついていません」

こういった感情を大人になった今も持つ人たちがいます。

子どもに親の病気を理解し、その状況ごと受けいれるなんてことができるはずがありません。

子どもの役目は、親からの愛情やあたたかい眼差しをあり余るほど与えられることです。それが満たされなかったのだから、寂しさがずっと続いてしまうのは至ってふつうのことです。

「寂しかったね」と、あの頃の自分に寄り添う

もし、あなたが今も、かつての親の無関心によって心に空いた穴を埋めれらずにいて苦しいなら――まずは、あの頃の幼いあなたに、大人になった今のあなたが、優しく声をかけてください。

「寂しかったね」

「本当は、もっと甘えたかったよね」

「たくさん我慢してきたんだね」

「あなたは何も悪くなかったんだよ」

「あの時、本当にさみしかったよね」

誰に理解してもらえなかったとしても、あなた自身がまずはあなたの感情を「ただひたすらにまっすぐに」認めて差し上げてください。それが、癒しの第一歩になることがあります。

『親のうつ病』という事情は、子どもの心に深く影を落とします。けれども、それはあなたが愛されていなかったことを意味するものではありません。

あの頃の親御さんには愛情やぬくもりをあなたに伝えるだけの余裕がなかったのです。

うつ病ってそういう病気です。もしよかったら、心が癒されはじめて、すこしずつ元気になってきたら「うつ病」について学んでみませんか?

あなたの親御さんに愛がなかったわけでは決してないこと、むしろ自分のことよりも相手のことを優先してしまう、相手を責めるよりも自分を犠牲にしてしまう優しいところが病に巣食われてしまった、ということがわかるかもしれません――。

👉 スマホの方は表を横にスライドしてご覧ください

| 年代 | 主な発症要因 | 背景・社会状況 |

|---|---|---|

| 1980年代 伝統的な要因が中心 |

・性格傾向(メランコリー親和型) ・職場や家庭での過度な責任感 ・精神疾患への強い偏見 |

高度経済成長によるプレッシャーが背景。 偏見から受診率は低く、診断数も少なかった。 ※具体的な割合データなし |

| 2000年代 社会的要因の増加 |

・職場のストレス(長時間労働・過労) ・経済的要因(バブル崩壊後の不況) ・社会的孤立(都市化とつながりの希薄化) |

ストレス要因が複合的に絡み、 うつ病の発症率が上昇。 |

| 2020年代 多様化する要因 |

・新型コロナによる不安と生活変化 ・SNS普及によるデジタルストレス ・非正規雇用・収入不安定 |

複雑な要因が絡み合い、 うつ病リスクが多層的に存在している。 |

提案 – やさしさの循環の「輪」のひとつになる

とはいえ、あなたの心に長く深く大きく空いた穴は、すぐには埋まらないかもしれません。

それでいいです。大丈夫です。あなたがあなた自身の気持ちに正直になり、丁寧に子どもの頃のあなた自身の思いに寄り添っていくことで、少しずつ、温かい光が差し込んでくるでしょう。

ちょっとした提案なのですが――施設には様々な事情から親と離れて暮らさざるをえない子ども達が、小さな肩を寄せ合って生活をしています。どういった形でもいいから、ボランティアをしてみませんか?

「人間の子ども」と心を寄せ合うのが不安でしたら、まずは「ちいさな動物への支援」から始めてみられるのはいかがでしょうか。

小さくて弱い存在に時おり手を差し伸べ癒すことで、自分自身が癒される。

これは決して特別なことではなく、私たちのすぐそばにある「やさしさの循環」なのです。私が保護犬を飼い続けている理由もまさにこれです。

私の弟もうつ病から回復寛解~社会復帰する中でボランティアを始め、今では夫婦で(再発防止を兼ねて)支援を続けています。

ボランティアや支援のかたちは多岐にわたっているので、「今の自分に無理なくできること」からでいいんじゃないかなと思います。

ただ、国外支援も大切ですが「見に行こうと思えば見に行ける距離」の支援の方が癒し効果は高いように個人的には思います。※私自身は国内外、人間・動物…合わせていくつかのボランティアを30年近く続けています

次回も、「無関心な親」というテーマを深掘りしながら、あなたがあなたらしく生きるためのヒントを一緒に探していけたらと思っています。あなたの心が、少しでも軽くなることを願って。

✍オンラインカウンセリング「あたらしい今日」主宰・カウンセラー真由

情報ソースほか

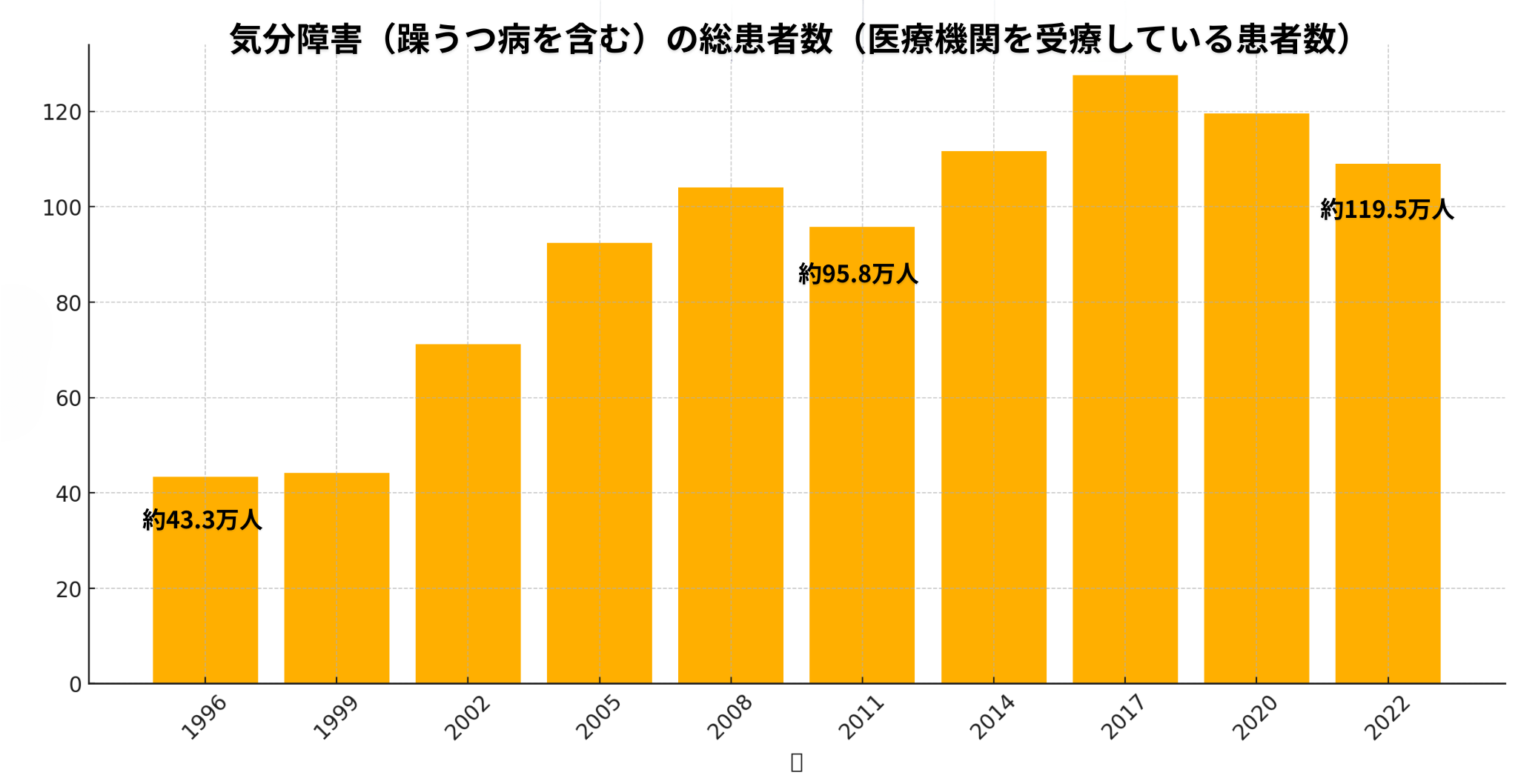

| 年 | 総患者数(万人) | 主な社会背景・影響要因 |

|---|---|---|

| 1996 | 43.3 | 気分障害の認知度はまだ低く、受診者数も少なかった。 |

| 1999 | 44.1 | バブル崩壊後の不況が続く中、ストレス要因が蓄積。 |

| 2002 | 71.1 | 「うつ病は心の風邪」など啓発が進み、受診者が増加。 |

| 2005 | 92.4 | 心の健康への関心が高まり、職場のメンタルヘルス対策も導入され始めた。 |

| 2008 | 104.1 | リーマンショックなど世界的不況が精神健康に影響。 |

| 2011 | 95.8 | 東日本大震災の影響により、受診控えやアクセス困難が発生。 |

| 2014 | 111.6 | ストレスチェック制度の義務化などで受診機会が増加。 |

| 2017 | 127.6 | 働き方改革やメンタル不調の啓発が進む。 |

| 2020 | 119.5 | 新型コロナの影響で受診控えが起き、数値がやや減少。 |

| 2022 | 109.0 | コロナ禍後も影響が続き、心のケアの重要性が再認識されている。 |

本コラムで触れているうつ病に関する情報の一部は、以下の公的資料を参考にしています。