受動型ASDの父親の場合も、受動型ASDの母親と同じように、基本的には「受け身で周りに合わせてしまう/自己主張が苦手」といった特徴がみられることが多いです。

しかし、日本では「父親」という立場ゆえの社会的プレッシャーや役割期待が大きいため、受動型ASDの母親の場合とは少し違った形で困りごとが生じやすい印象があります。

まずは受動型ASDの目立つ特性を一覧にまとめました。※ADHDや不安症等と「併発」していることが多いため、以下が100%当てはまるわけではないことをご留意くださいませ。

受動型ASDの目立つ特徴

| 特徴 | 説明 |

|---|

| 表情が乏しく感情が伝わりにくい | 表情や感情の変化が乏しく、本人は笑っているつもりでも真顔や無表情に見えることが多いです。穏やかに見える一方で、本心が伝わりにくく誤解されやすいです。 |

| 単純なやりとりは得意だが自由回答は苦手 | 単発のやりとりやYes/Noで答えられる質問には対応しやすい反面、自由回答やアンケートに答える、感想文は極端に苦手です。 |

| 想定外に弱く決断に不安を感じる | 想定外のことに臨機応変に対応するのが難しく、自分で決めることに強い不安を持ちやすいです。 |

| 他者に合わせてしまいやすい | 自分の考えに自信がなかったり、自分の考えがないことが多いので、相手の意見に合わせることでその場をしのごうとする傾向があります。 |

| 強引な相手に流されやすいがこだわりもある | 自分の考えに自信がないし、主張したいほどの意見がないので、相手の考えを無条件に受け入れることがあります。一方で「譲れないこだわり」を持っていたり「過去のルーティン」をとても大事にしている――変えられない――部分もあります。 |

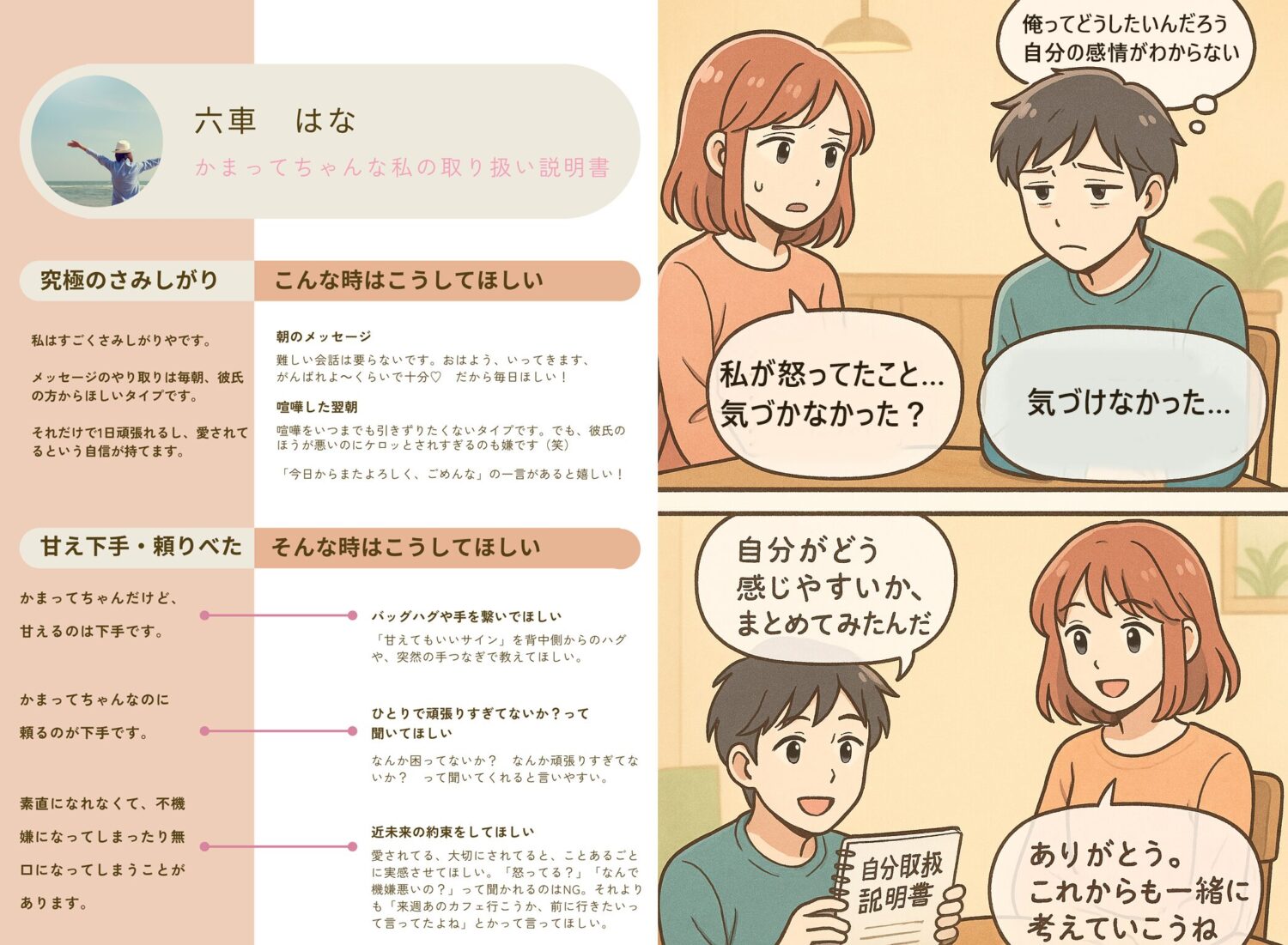

| 感情と体調の自覚が難しい | 自分が何を感じているのかを、自分自身で把握するのがとても難しく、気分や体調の変化にも鈍感になりやすい一方で、暑さや痛みにすごく弱い部分もあります。 |

| わからないときに黙ってしまう | 本当は理解できていなくても、意見を言うことがはばかられることがあります。「それどういう意味?」「なんでそう思うの?」などと言われても答えられないので、黙ってしまうか、「わかった」と言ってしまいます。 |

1. 受動型ASDの父親の子育て(あるある・特徴)

家族の意見に“ただ従うだけ”になりがち

- たとえば夫婦間で子育ての方針を話し合う場面でも、「うん…ママに任せるよ」と意見を持たない・出さないことが多い。

- 生活の細かい決定権を妻に任せきりで、子どもにとっては「パパは何考えてるの?」と思われてしまうことも。

- しかし一方で頑なに譲らないこだわりを持っている場合も。

“父親としての威厳”が機能しにくい

- 昔ながらのイメージだと「父親は厳しくしつけをする」という役割を期待される場合がありますが、受動型ASDの父親はそれが苦手。必要な場面でも子どもを強く叱れず、結果的に子どもの行動に歯止めがかかりにくい。

- しかし一方で頑なに押しつける父親独自の方針(こだわり)があることも。

仕事と家庭の板挟みで疲れやすい

- 職場では上司や同僚の顔色を優先し、家に帰れば家族の要望に流され…という形で、常に「周囲に合わせよう」と頑張ってしまい、ストレスが溜まりやすい。

- 家族と一緒にいても気力がなくなり、黙りがちになることも → 心に疲労が蓄積している可能性も考えられますので、必要な場合はすぐに専門外来の受診を。

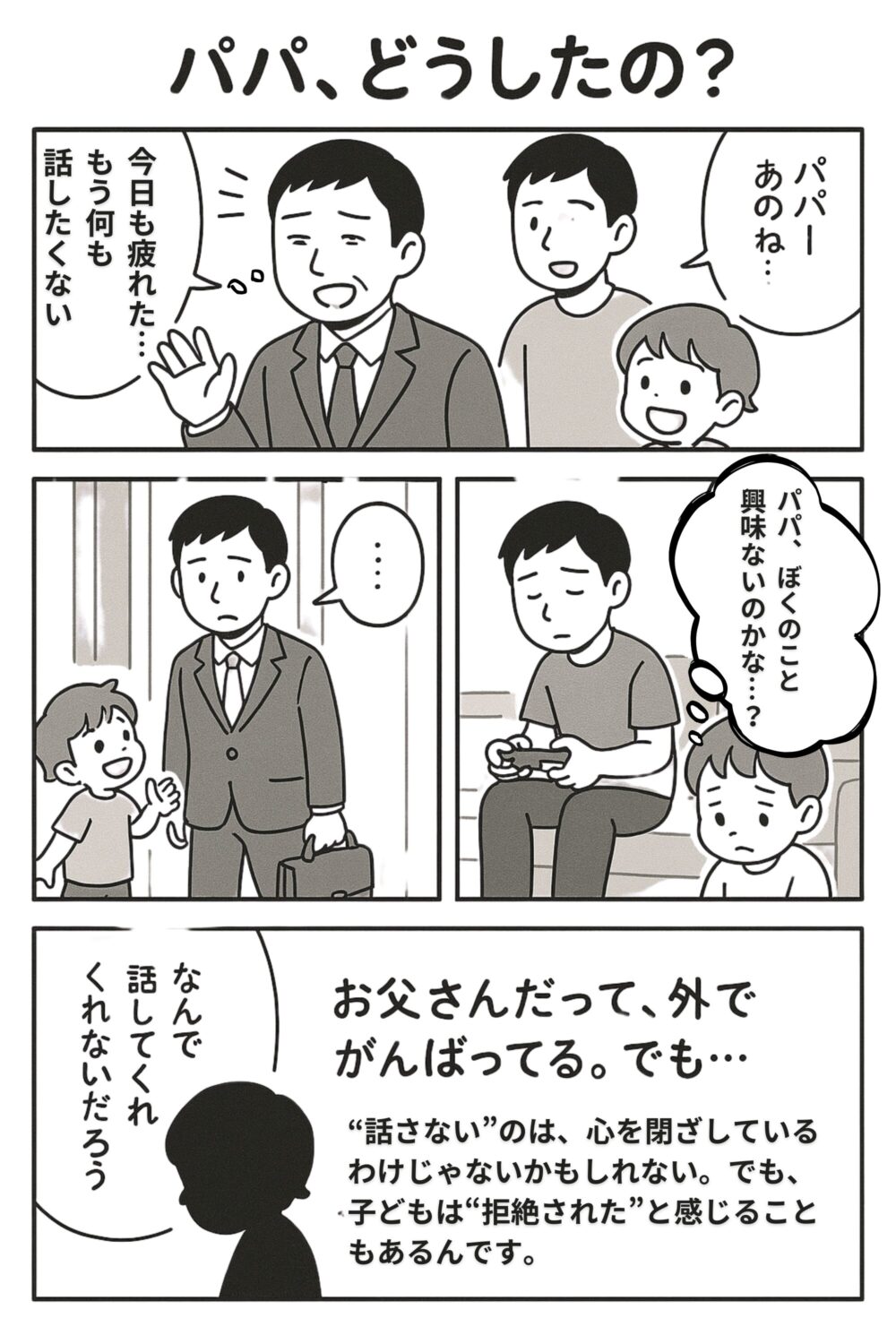

“家で自分の世界にこもる”パターン

- 外では無理をして周囲に合わせているため、家に帰ると一切話さず、趣味やゲームに没頭してしまうことがある。

- 子どもにしてみれば「パパと会話できない…」「パパは自分達に関心がないのかな?」と、父親に拒否されているような気持ちになってしまうことも。

2. そこから生まれる家族の困りごと

父親の存在感が薄くなりがち

- 意見を言わない、子どもとも積極的に関わらないため、子どもは「パパに何を期待していいかわからない」と感じる。

- 母親も「子どものしつけや学校のこと、全部私が決めるの?」と負担を抱えてしまう。

子どもが“父親を頼りにしなくなる”

- 困ったときや相談があるとき、「パパに言ってもどうにもならない」と思われることが多い。

- 結果、子どもとの心の距離がどんどん遠くなり、父親自身も孤立感を深める可能性がある。

家族のルールや方針が定まらず、混乱

- 「勉強はどうする?」「スマホの使い方は?」といった子育ての大事な場面でも、父親が「任せるよ…」となると、母親ひとりで決断しなければならない。

- 意見のぶつかり合いが少ない分、家族としての方向性があいまいになりやすい。

- 一緒に暮らしているのにワンオペ育児のようで、母親にストレスと孤独感と寂しさが募る。

3. 子どもへの影響・子どもの気持ち

“父親としての姿”がイメージしにくい

- 子どもは父親のやりたいこと、考えていることがわからず「ただ家にいる人」という印象を次第に重ねていく。

- 将来、子どもが自分の家庭を築くときに反面教師にはすれど、理想の父親像を参考にしづらくなる。

親を頼ったり相談したりする経験が乏しくなる

- 受動型ASDの父親は、頼れる・相談できる人ではなく「なんでも受け入れてくれるけど、寄り添って具体的なアドバイスしてくれない」という存在になりがち。

子どもが“父親をコントロールできる”と思う場合も

- 特に思春期以降、「パパは怒らないし何も言わないから、難題を要求しても受け入れてくれる」と認識し、境界線なく求めたり、子ども自身の都合に父親を合わせさせることがある。

4. 子どもの成長後の性格・人間関係・恋愛傾向

父親との関係をあまり語らない・期待しない

- 物心ついたときから「パパに言っても仕方ない」と思ってきた子どもは、大人になっても父親についてあまり語らなかったり、そもそも「父との思い出がない」状態になりやすい。

“自分の父親像”を持たないまま親になる

- 将来、子どもが父親・母親になったとき、育児の参考モデルが少なく困惑する可能性がある。

恋愛やパートナーシップで同じように“言えない・合わせる”を再現することも

- 父親を見て育つうちに、「男性(もしくは父親)はあまり意見を言わないものだ」という価値観が刷り込まれ、同じスタンスをとってしまうことがある。

- 逆に、その反動で「自分は絶対に父みたいになりたくない!」と極端に主張するタイプになる場合も。

まとめ

受動型ASDの父親の子育ても、受動型ASDの母親の場合と似た根っこがあります。

つまり、「自分の意見や気持ちを伝えにくい」「周囲に合わせることで必死に生き抜いてきた」という特性です。そのため、家族としては

「パパの考えを聞かせてほしい」

「子どもの話に興味を持ってほしい」

と求めたくなる一方、本人にとっては想像以上にストレスを感じる行為かもしれません。

自分の意見を言うことの難しさ

- 「そもそも自分が何を望んでいるのか、ピンとこない」

- 「本当は思っていることがあるのに、言葉にするのが難しい」

こうした壁があるため、“どう思う?”と聞かれると頭が真っ白になってしまうのです。

父親だけでなく、家族にもストレスがかかる

- せっかく質問しても「うーん…」と曖昧な返答が返ってくるだけだと、お母さん(妻)や子どもも「また何も言ってくれない…」とがっかりしてしまう。

- 子どもが「パパ、聞いてるの?」と不信感を抱くケースもあり、家族全体がぎくしゃくする原因になりかねません。

どう取り組む?少しずつ進める“工夫”のヒント

質問のハードルを下げる

続きを読む

「パパはどう思う?」ではなく「AとB、パパはどっちがマシ?」といった形で極力選択を簡単にする。二択・三択など、少ない選択肢から選んでもらうほうが負担を減らせます。

いきなり“深い話”を求めない

続きを読む

最初から子どもの将来や教育方針など重いテーマを話し合おうとすると、受動型ASDの父親にとって大きなプレッシャーです。

まずは日常の些細なこと(「このテレビ番組どうだった?」など)から始め、少しずつ意見交換に慣れていくのがいいでしょう。

興味のある分野から掘り下げる

続きを読む

受動型ASDの方は“こだわり”を持ちやすい反面、それを表に出さ(せ)ないことが多いです。もし本人が好きな趣味や得意分野があるなら、その話題を起点に会話を振ってみると、自然に言葉が出てくるかもしれません。

時間差でもOK:“あとで聞かせて”

続きを読む

その場で答えを求めず、「ちょっと考えておいて、あとで聞かせて」と伝える方法もあります。即答できないときに、“考える余裕”をもたせることで、プレッシャーをやわらげることができます。

専門家や第三者を頼る

続きを読む

家族だけで取り組もうとすると、どうしても期待や不満が直接ぶつかり合ってしまいがち。家族カウンセリングや支援団体の場を利用して、父親が「自分の気持ちを少しずつ言語化する訓練」をサポートしてもらうのも有効です。

“言わない・言えない”ことに罪悪感を抱かないために

受動型ASDの父親自身が「自分はこう思ってるんだ…」と、自身の感情に気づけるようになるまでには、時間や練習、そして家族の理解が必要です。また、一朝一夕で劇的に変わるわけではありません。

それでも、

- 少しだけ考えてみる、言葉にしてみる

- 「自分がどう感じたか」を意識的に振り返ってみる

- 家族が「これじゃダメ」と否定せず、小さな答えでも認め合う

といった積み重ねが、家族関係を少しずつ柔らかくしていきます。

家族全員に優しい進め方を

受動型ASDの父親が、自分の意見を言ったり子どもの話を深く聞いたりすることは、本人にとって大きなチャレンジです。

同時に、お母さんやお子さんも、すぐに変化が見られないからといってイライラしてしまわないよう注意が必要です。そこには「父親も本音を見つけられず、どうしたらいいかわからない」という苦しさや葛藤があるからです。

- 一気に負担をかけず、ちょっとずつ会話に慣れる。

- 本音を言う練習の場として、専門家や第三者を巻き込む。

- 家族みんなで成功体験を積み重ねていく。

そうして少しずつでも前に進んでいけば、いつか「パパが自分の意見を言ってくれた!」「子どもも嬉しそうにパパと話せてた!」という瞬間に出会えるはず。焦らず、家族みんながストレスを抱えすぎないペースで取り組んでみてください。

「言えない・言わない」ことが父親自身の個性であり、それゆえに家族としてはコミュニケーションスタイルを工夫しなければならないという理解が大切です。対立を避けるのではなく、少しでも本音を引き出したり、明確な役割分担を作ったりすることで、父親も家族もストレスを減らせる可能性があります。

受動型ASDの特性を持つお父さんが悪いわけではなく、あくまでその人なりの“生きづらさ”が背景にあるのだと知ると、家族みんなにとってのコミュニケーション改善のヒントになるのではないかなと思います。