『ママ、見て!』に気づけない…現代で増えるスマホネグレクトの実態

スマートフォンの普及により、親が子どもと向き合う時間が減少し、「スマホネグレクト」と呼ばれる問題が社会で注目されています。

決して故意ではなくとも親がスマートフォンに結果的に/一時的に夢中になってしまい、子どもに必要な関心を注ぐ時間が減ってしまったり、子どもが親を見つめたり見上げていることに気づかない状況を指します。

数年前の出来事です。お墓参りの帰りに入った甘味処で、子ども達とかき氷や抹茶パフェ・冷菓子を食べていると隣の席に小学生の男の子2人とお母さまがつかれました。

お子さん達はメニューを見ているものの、お母さまはスマホから目を離さず、いつまでもオーダーが決まりません。本当のところはわかりませんがもしかするとそれは「いつもの光景」なのかもしれません。お子さん達はただただ静かに、お母さまから声がかかるのを待っていました。

8月の暑い日でした。店内には冷房がきいていました。お子さん達のグラスの水は早々に空っぽになっていて、彼らの赤い上気した頬は熱を感じさせるほどでした――。

このような行動が子どもに与える影響は多岐にわたります。

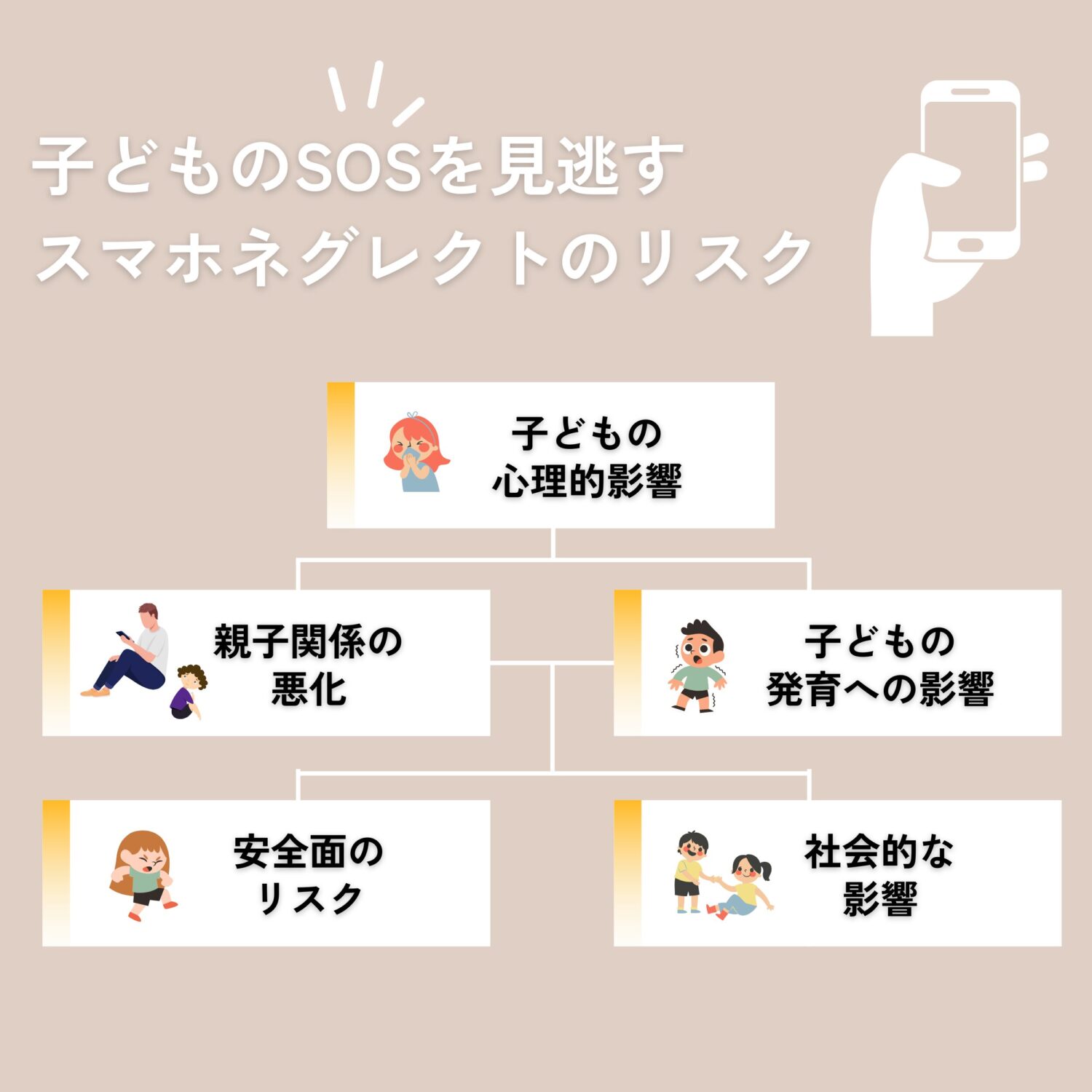

子どものSOSを見逃す“スマホネグレクト”のリスク

1. 子どもの心理的影響

- 孤独感の増大

- 自己肯定感の低下

2. 親子関係の悪化

- コミュニケーション不足

- 信頼の欠如

3. 子どもの発育への影響

- 言語能力の遅れ

親との対話が少ない環境では、子どもの言語発達が遅れることがあります。 - 感情調整能力の未発達

子どもは親とのコミュニケーションを通じて感情のコントロールを学びますが、(仮に故意ではなくとも)無視される環境ではこの発達が阻害されることがあります。

4. 安全面のリスク

- 危険への気づきが遅れる

スマホに集中している親は、子どもが危険な状況に陥っていることに気づかない可能性があります。 - 事故や怪我の増加

特に公園や道路などでは、スマホに夢中になっている親が子どもを見守れず、事故のリスクが高まります。

5. 社会的な影響

- 模倣行動のリスク

子どもは親を手本にするため、親がスマホに依存する姿を見せると、子ども自身もスマホ依存になる可能性があります。 - 他者との関係性の希薄化

スマホネグレクトを受けた子どもは、人間関係の築き方に問題を抱えることがあります。

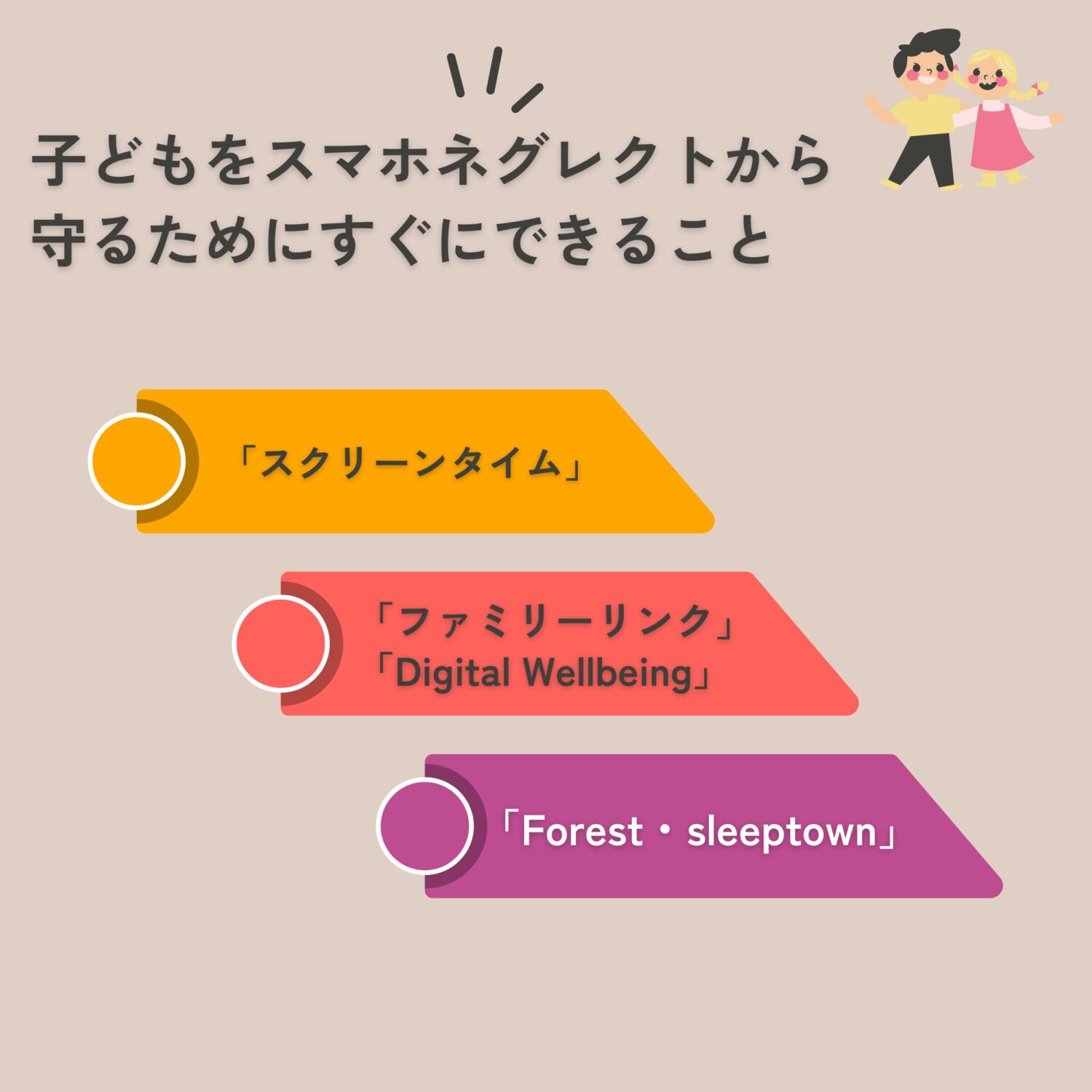

子どもを“スマホネグレクト”から守るためにすぐにできること

1. スマホ使用時間を管理するためのアプリ・機能

iOSの「スクリーンタイム」

- 特徴

- iPhoneに標準搭載されている機能。

- 1日のアプリ使用時間や回数を可視化するほか、使用時間に上限を設けたり、特定のアプリを制限することが可能。

- 使い方例

- 親自身が「1日のSNSは30分」などと上限を設定し、一定時間以上使えないようにすることで、意識的に“スマホから離れる時間”を作る。

Androidの「ファミリーリンク」や「Digital Wellbeing」

- 特徴

- Android端末で標準的に利用可能。

- ファミリーリンクでは、子どものアプリインストールや使用時間制限が管理できる。

- Digital Wellbeing(デジタルウエルビーイング)では、親が自分の端末の使用状況を可視化し、アプリの使用時間を制限可能。

- 使い方例

- 子どもがスマホを持っている場合は、ファミリーリンクでアプリのインストール状況や使用時間を確認しつつ、親子で「使いすぎない」ルールを一緒に話し合う。

サードパーティ製アプリ(例:Forest, sleeptown)

- Forest

- スマホを一定時間使わないようにすると、アプリ上で“木”が育っていくゲーム感覚のアプリ。

- 使えば使うほどリアルの植林プロジェクトに寄付されるなど、社会貢献につながる仕組みも。

- sleeptown

- スマホを使いすぎずに規則正しい睡眠をとるための習慣化をサポート。

- 睡眠時間を設定し、寝る前のアプリ利用を防止する仕組み

- 例えば「23時就寝~7時起床」のように設定すると、その間スマホを触らずにいられた場合、朝起きたときに“街に建物が完成”する仕組みです。

- 規定時間中にスマホを使うと建物が壊れる(建設できなくなる)ため、「スマホに触らず寝よう!」というモチベーションに。

- 家族・友達と一緒に取り組める

同じアプリを使って、誰が一番建物を多く建てられたかを競ったり、建物を見せ合ったりできるため、家族で楽しみながら睡眠習慣の改善に取り組むことも可能。

使う際のポイント

- 「何のために時間を管理するのか」を明確にする

- たとえば「食事中は子どもと話す時間を大事にしたいから」「1日のSNS時間を30分以内にしたいから」など、目的を共有する。

- アプリで測った成果を“見える化”する

- 1週間単位でどれくらい減らせたかを振り返り、「意外とスマホを見てる時間が長いんだね」「でも30分短くできたよ!」と親子で褒め合う。

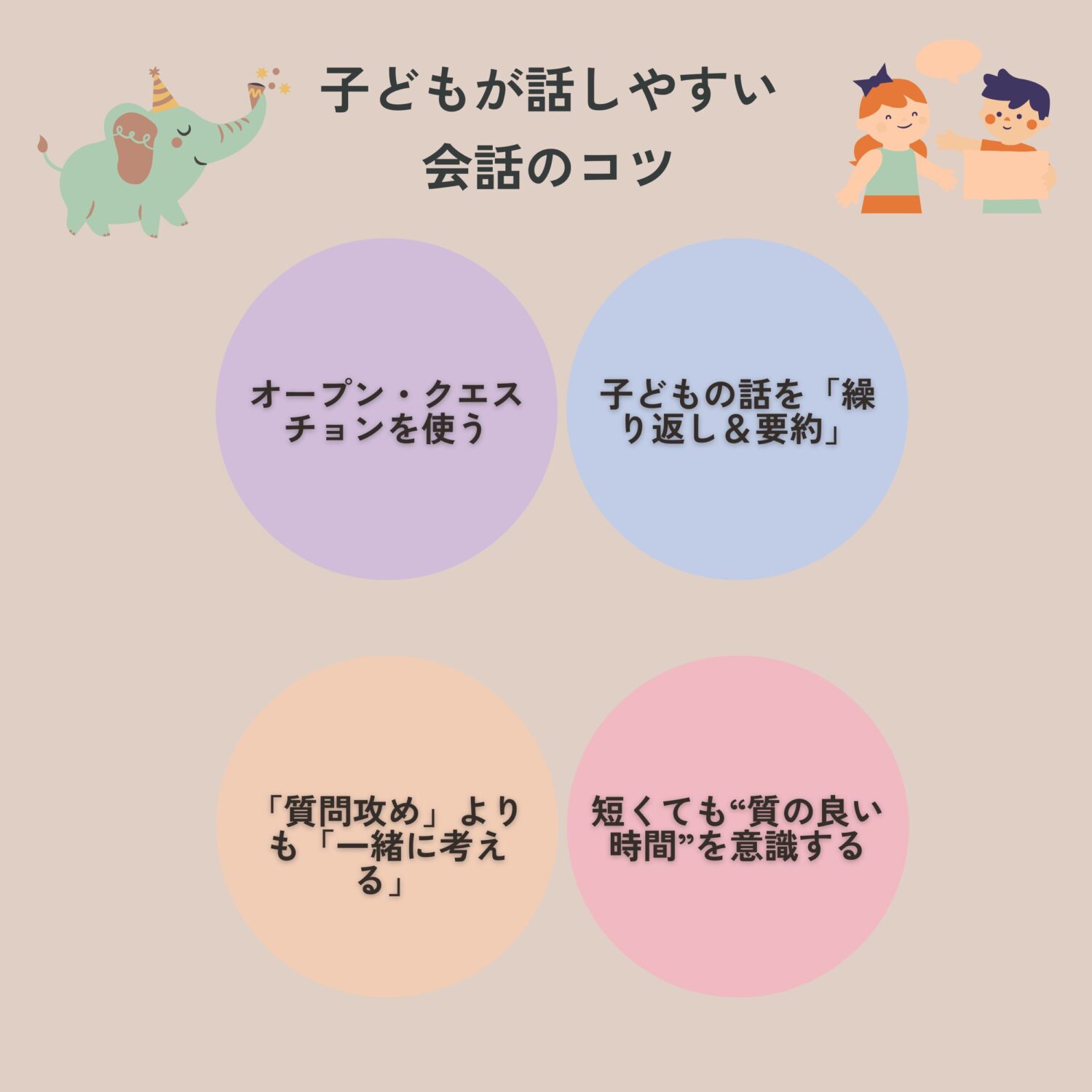

2. 子どもが話しやすい会話のコツ

1)オープン・クエスチョンを使う

- 具体例

- 「学校(保育園)で何をしたの?」ではなく、「今日はどんな面白いことがあった?」

- 「どんなゲームをしたの?」「何が一番楽しかった?」

- 効果

- 「はい/いいえ」では終わらない答え方ができるので、自然と子どもが言葉を選んで話すように。

- 子どもが考えを整理しながら答える癖がつき、親も詳しく状況を知れる。

2)子どもの話を「繰り返し&要約」する

- 具体例

- 子ども:「今日ね、○○ちゃんとケンカしちゃったの」

- 親:「そっか、○○ちゃんとケンカしちゃったんだ。どうしてケンカになったのかな?」

- 効果

- 子どもは「聞いてもらえている」という安心感を得られ、さらに詳しく話してくれる。

- 自己肯定感が高まり、親とのコミュニケーションをポジティブに感じやすい。

3)「質問攻め」よりも「一緒に考える」

- 具体例

- ×「なんでそんなことしたの?」「ダメじゃない!」

- ○「どうしたらもっと楽しく過ごせたかな?」「今度はどうしたい?」

- 効果

- 親子で一緒に解決策を探ることで、子どもが自分の言葉で考えを話しやすい環境になる。

- 「怒られるかも…」という萎縮を和らげ、子どもの本音が出やすくなる。

4)短くても“質の良い時間”を意識する

具体例

- 一日中一緒にいてもスマホをいじりっぱなしでは意味がない。

- 「食事の15分だけはお互いスマホに触れない」など、短時間でも集中して向き合う。

効果

- 子どもから「今ならママ(パパ)とちゃんと話せる!」という安心感が生まれる。

- 『スマホを触らないでいる習慣』のハードルを下げられる。

今日のまとめ

ついつい時間を忘れてスマホに見入っちゃうことってありますよね。私もかなり気をつけています。15分だけゲームをするつもりが気づくと1時間が経っていたなんてことは、よくありました…。

私自身はゲームやSNS視聴などのスマホの利用を「なにがあっても、やらなければならないことが次に控えている状況」の30分前に始めることにしています。そうするとどれだけ足掻いても(笑)30分しかスマホに触ることができないからです。

- 起床直後からモーニングカウンセリングまでの30分

- ランチタイムカウンセリングを終えて、午後診が始まるまでの30分

子どもは大人の予想をはるかに超えて、親の顔を見上げたり見つめたり振り返っています。そのたびにできるだけ「目が合わせて、安心感を与えられるように」できたらいいなって思います✨