うちの子のスマホ~令和7年版・学年別リアル事情と親の本音

「周りの子はもう持ってるみたいだけど…」「うちの子にはまだ早い?」

子どものスマホデビュー、悩みますよね。特に子育て真っ最中のママにとっては、いつ、どんなふうに持たせるのがいいのか、情報も多くて迷ってしまうもの。

今回は、最新の調査データ(令和7年版)をもとに、小学生から高校生までのスマホ事情を徹底リサーチ!

学年ごとのリアルな状況や、ママたちの本音、そして気になるトラブルや変化について、分かりやすくまとめました。

忙しいママやパパもお子さんの年代別にサッと読めるようにまとめましたので、お子さんのスマホ問題を家族で/親子で考えるヒントが見つかることを願って――。

早めにスマホを持たせて後悔・困ったことランキング

第1位:家族の会話が減った(32%) タップで詳細

スマホに夢中になるあまり、親子の会話や日常的なやりとりが激減。「目を見て話す時間がなくなった」という声が多数。

第2位:寝不足になった(28%) タップで詳細

夜遅くまで動画視聴やチャットが止まらず、翌朝の起床が困難に。特に中学生の夜更かしが問題視されている。

第3位:視力が悪くなった(25%) タップで詳細

スマホ画面の長時間視聴による視力低下を懸念する保護者が急増。「メガネが必要になった」との声も。

第4位:依存気味になった(21%) タップで詳細

暇さえあればスマホ、という生活パターンに。「スマホがないと落ち着かない」状態を心配する声が目立つ。

第5位:成績が下がった(18%) タップで詳細

スマホ時間が勉強時間を圧迫。「勉強中でもつい触ってしまう」と子ども自身も感じているケースが多い。

第6位:知らない人とつながった(15%) タップで詳細

SNSやオンラインゲームで見ず知らずの他人と連絡を取るように。「本人は悪気がなくても、トラブルが心配」という声が多い。

第7位:有害サイトを見た(12%) タップで詳細

フィルタリングをしていても抜け道があり、年齢にふさわしくないコンテンツを目にしてしまうケースがある。

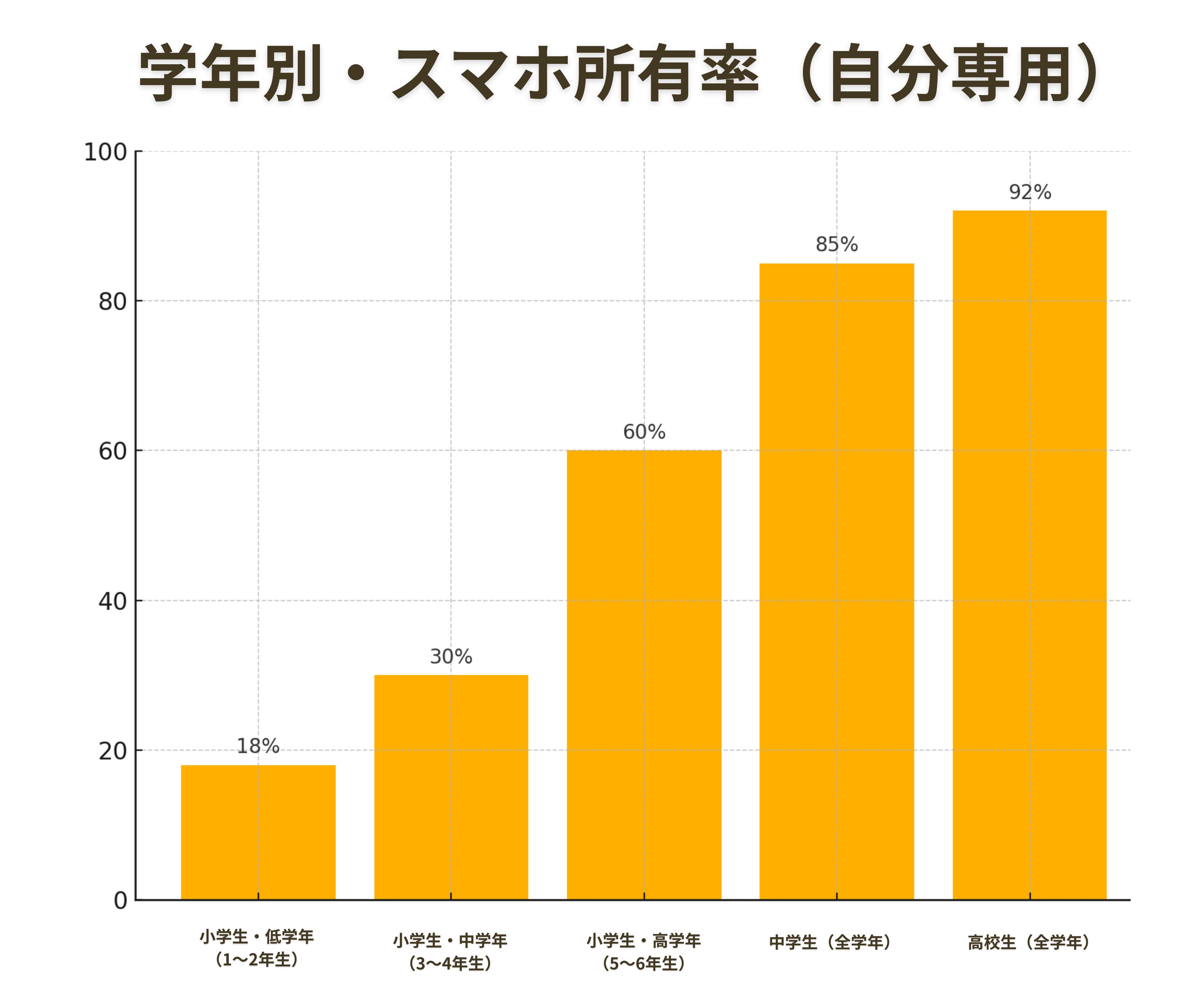

令和7年最新版➤学年別のスマホ所有率

「みんないつ頃から持ってるの?」これが一番気になるところですよね。まずは、自分専用のスマホを持っている子の割合を学年別に見てみましょう。

| 学齢区分 | スマホ所有率 (自分専用) | ひとことメモ |

|---|---|---|

| 小学生低学年 (1~2年生) | 約18% | まだ少数派 |

| 小学生中学年 (3~4年生) | 30%前後 | 4年生あたりから増え始める |

| 小学生高学年 (5~6年生) | 50%超え | 小6で一気に増加!6割超え |

| 中学生 (全学年) | 80~85% | ほとんどの子が持っている |

| 高校生 (全学年) | 90%超え (東京都調査 92.0%) | 持っていない子を探す方が難しい |

こう見ると、 小学校高学年から中学生にかけて、スマホを持つ子が急増 するのが分かりますね。

特に「小学校6年生で持たせた」という家庭が一番多く、スマホデビューの平均年齢は10.3歳(小学5年生くらい)というデータも。12歳(小6~中1)で持ち始める子が最も多いようです。

では、学年ごとに、もう少し詳しく見ていきましょう。

小学生 低学年(1~2年生)- 持たせた理由と「早すぎたかも」の後悔

まだ2割弱と少数派。この時期にスマホを持たせる主な理由は、「緊急時の連絡」や「GPSでの居場所確認」といった安全面が中心です。登下校時の見守りや、防犯ブザー代わりといった目的が多いようです。

持たせているママは少ないものの、「やっぱり早すぎたかな…」と感じるケースも。

「スマホを持たせて失敗した・困ったこと」を聞いた調査では、

- 家族の会話が減った

- 子どもが寝不足になった

- 視力が悪くなった

といった声が上位に。一度スマホの楽しさを知ると、家でも画面に夢中になり、親子の会話が減ったり、夜更かしして睡眠不足になったり…。「小さいうちからスマホ依存になったらどうしよう」という不安は強く、実に 72%の親がスマホ依存を心配 しているという調査結果もあります。

低学年でも、ネットの危険はすぐそこに。

- 「知らない人から変な写真を送るよう言われた/送られてきた」(18.3%)

- 「ゲームやサイトで勝手に課金しちゃった!」(16.0%)

- 「変なサイトで『高額請求』画面が出てきた」

といった、大人でもドキッとするようなトラブルが報告されています。「まだ早いと思ったけど、やっぱり…」とママたちが不安になるのも無理はありません。

「ちょっとした時間もすぐスマホゲーム」「外で遊ばなくなった」という心配の声がある一方で、「分からないことを自分で調べるようになった」という良い変化を感じるママも。とはいえ、低学年のうちは、便利さよりもルールを守らせる難しさや、生活リズムへの影響が気になる時期かもしれません。

この時期は、高価なiPhoneよりも、機能を絞ったキッズ向けスマホや、手頃な価格のAndroid端末が選ばれることがほとんど。親のお下がりというケースも。「初めてのスマホだし、壊れても惜しくないものを」と考えるママが多いようです。

小学生 中学年(3~4年生)- 友達が持ち始める頃… 揺れる親心

3~4割程度と、徐々に増えてきます。特に4年生あたりから「周りの友達が持ち始めたから」と検討する家庭が増える傾向に。理由は低学年同様「見守り」が中心ですが、「子どもが欲しがったから」「友達も持ち始めたから」という理由も増えてきます。

子どもの行動範囲も広がり、「スマホ欲しい!」と言われることも増える時期。でも「まだ早いかも…」と悩むママも多いはず。実際、 約6割の親がスマホを持たせることに不安 を感じていて、

- 依存症にならないか

- 知らない人と繋がらないか

- 有害サイトを見ないか

など、心配事はたくさん。7~8割の親が何らかの不安を抱え、「フィルタリング」や「利用時間のルール」を決めるなど対策はしつつも、「本当にこのタイミングで良かったのかな?」と悩む声も聞かれます。

SNSやオンラインゲームに興味を持ち始める子も出てきて、トラブルの芽も…。親が知らないうちにネットで見知らぬ人とやり取りしてしまうケースも心配です。

東京都の調査では、小中高生の保護者の 約2割が「自分の子どもが知らない人とネットでやり取りした経験がある」 と回答。

低学年同様、不適切な画像の要求や、詐欺サイト、勝手な課金といった被害も起こりえます。「まさかうちの子が…」と怖くなるような体験は、この時期でも十分あり得るのです。

友達との連絡が少しずつオンライン化。「習い事の連絡を子ども同士でLINEしてるみたいだけど、親はよく分からなくて…」と感じるママも。また、「ゲームや動画に夢中で、宿題が後回しに」「夜更かしして視力が落ちた」という声も。

一方で、「離れて暮らすおじいちゃん、おばあちゃんとビデオ通話するようになった」など、コミュニケーションの広がりも。

便利さと心配事が隣り合わせで、親子で使い方ルールを模索する時期。ある調査では、「ルールを決めても守らせるのが難しい」と感じる保護者が最も多く、 4人に1人は「どうしたらいいか分からない」 と途方に暮れているという結果も出ています。

まだまだコスト重視。子どもは「友達が持ってるから」とiPhoneを欲しがるかもしれませんが、親としては手頃なAndroidや中古端末を選ぶケースが多いようです。

小学生全体ではまだAndroidユーザーが多数派。親の古いAndroidのお下がりや、キッズスマホ(Androidベース)が主流で、iPhoneデビューはもう少し先、という家庭が多いようです。

小学生 高学年(5~6年生)- スマホデビューのピーク! 悩みも深まる時期

ぐんと増えます!小5で約半数(49.7%)、 小6では6割超え(62.8%) が自分のスマホを持っています。調査開始以来、初めて「高学年の過半数がスマホ持ち」に。

特に小6はスマホデビューのピーク。「中学生になる前に」と、この時期に持たせる家庭が非常に多いのです。「スマホを持たせるなら中学入学時」と考える親が最多(26.4%)ですが、「小6」も有力な選択肢になっています。

「スマホ買って!」VS「まだ早い!」の親子バトルが一番多い時期かも?必要性を感じて持たせる決断をしたものの、やっぱり不安は尽きません。ママたちが心配する点トップ3は、

- ネット・スマホ依存

- いじめなどコミュニケーションのトラブル

- 睡眠不足や生活リズムの乱れ

「スマホばっかりで勉強しなくなったら…」「LINEで仲間外れにされたりしないかな…」そんな心配はこの時期のママたち共通の悩み。実際、 約20%の親が、子どもにスマホを持たせた後に何らかのトラブルを経験 したと回答しています。

「フィルタリングは絶対!」「使う時間はちゃんと決めて!」と対策はしても、内心ヒヤヒヤ…。一方で、「持たないことで友達関係から浮いてしまう方が心配」という声もあり、便利さとリスクの間で揺れ動いている様子がうかがえます。

高学年になると、親に隠れて行動することも。

- 「内緒でSNSアカウントを作って、知らない大人とDMしてた…」

- 「オンラインゲームで知り合った人と、会う約束をしていた…」

など、ゾッとするようなケースも。

東京都の調査では、知らない人とやり取りした子のうち、 20.3%が自分の顔や体の写真・動画を送った ことがあり、 14.2%は実際に相手と会っていた という衝撃的なデータも ※小学生に限ったデータではありません。

友達同士でも、「LINEグループで既読スルーされて仲間外れに」「SNSの投稿が原因でケンカ」といったトラブルも起こりがち。「勝手に有料アプリに課金してた!」「フィルタリングをすり抜けてアダルトサイトを見てた…」など、親の知らないところで起こる問題に、ママたちの不安は募ります。

生活スタイルが大きく変わることも。友達との連絡はグループLINEが中心になり、「放課後の約束も子ども同士でLINE。親は全然知らない…」なんてことも。YouTubeやTikTokを見る時間が増え、「勉強に集中しなくなった」「寝るのが遅くなった」という声も多く聞かれます。

実際に、「スマホ利用で困ったこと」として「寝不足」「視力低下」を挙げるママも少なくありません。

一方で、 約64%の親が「子どもが勉強でスマホを活用している」 と回答。英単語アプリを使ったり、YouTubeで分かりやすい解説動画を見たりと、上手に学習に役立てている子もいます。高学年では、スマホが生活の中心になりつつあり、良い面も悪い面もはっきりしてくる時期と言えそうです。

周りでiPhoneを持つ子もチラホラ出てきますが、 初めてのスマホとしては、まだAndroidが優勢 。ある調査では、初めて持たせたスマホの約半数(47%)がAndroidでした。

ただ、「子どもがどうしてもiPhoneがいいって言うから…」と、中学進学を機にiPhoneデビューさせる家庭も増え始めます。親のお下がりの古いiPhoneを与えるケースもあり、徐々にiPhone人気が高まってくる移行期です。

【中学生】ほぼ必須アイテム化! 親の悩みも新たなステージへ

8割以上がスマホ持ち 。もはや中学生の必需品です。特に中学入学時に持たせる親が多く、「中1から持たせた」という回答が最も多い(22~26%程度)。中学の入学祝いがスマホ、という家庭も珍しくありません。中3にもなると、持っていない子の方が少ないくらいです。

スマホとの付き合い方は、中学生の親にとっても大きな悩み。 約6割の親が「スマホを持たせることに不安を感じる」 と答えています。心配事は、

- スマホ依存

- 課金トラブル

- 視力低下

- ネットいじめ

などが上位に。子ども自身がスマホを使いこなせるようになるため、親の管理が難しくなってくる時期でもあります。

NTTドコモの調査では、 中学生の親の約4割が「子どもがスマホで誰と繋がっているか把握していない」 と回答。

学年が上がるほど、親の目が行き届きにくくなるようです。

とはいえ、「持たせないと部活や塾の連絡に困る」「友達関係で孤立するかも」という現実もあり、多くの親は不安を感じつつも、スマホ所持を認めざるを得ない状況です。

ただ、少し安心できるデータも。「持たせて良かった?」という質問には、 66%の親が「持たせて良かった」 と回答(「どちらとも言えない」30.3%、「良くなかった」3.7%)。

多くの親は、中学生段階では「後悔」とまでは感じていないようです。「便利だけどリスクもあるから何とも言えない」「今は大丈夫だけど、これからが心配」そんな複雑な心境がうかがえます。

ネット上の交友関係が広がりやすく、トラブルも多様化。

- 知らない人とのやり取り は中学生で特に増え、写真送信や実際に会うなどの深刻なケースも。

- LINEでのトラブル (既読スルー、グループでのいじめなど)も頻繁に起こります。

- スマホを持った子の トラブル経験率は中学生で13.8% 。「友達からのメッセージを無視して仲が悪くなった」などの例も。

- 「ゲームに夢中で高額課金」「SNSで知り合った人と内緒で連絡」など、大人顔負けのトラブルも。

これらは親にとって本当に心配で、「スマホを持たせて一番怖かったこと」としてよく聞かれる内容です。

友達との連絡はほぼLINEやSNS経由に。「親と話すよりスマホ見てる時間の方が長い」「ご飯中でも触っちゃう」という声も。一方で、使い方にメリハリが出てくる子もいます。

勉強に活用する子も多く、塾の課題を調べたり、学習アプリを使ったり。また、「遠くのおじいちゃん、おばあちゃんと自分でLINEするようになって、関係が深まった」という良い変化も。

スマホが生活の一部になることで、子どもの自主性が育つ面と、親の管理が及びにくくなる面が同時に進みます。8割の親は何らかのルールを設けていますが、 子どものスマホ利用時間を把握している親も約8割 いるというデータもあり、子どもがある程度自分で管理できるようになってきている様子もうかがえます。

ここで大きな変化が!小学生まではAndroid派が多かったのが、中学生全体では iPhoneとAndroidがほぼ半々 に。特に 女子中学生の間ではiPhoneが大人気!

ある調査では、女子中学生の約74%がiPhoneを使っているのに対し、男子は50%。つまり、男子は半々、女子は約4人に3人がiPhoneという傾向です。

「友達とお揃いがいい」「流行りのアプリを使いたい」という子どもの希望が強く、特に女子にとってはiPhoneを持つことが一つのステータスになっているようです。とはいえ、やはり価格はネック。最初は手頃なAndroidにして、中学〜高校でiPhoneに買い替えるパターンもよく見られます。中学生で念願のiPhoneデビュー!という子も増えてきます。

【高校生】スマホは当たり前! 親の心配は「使い方」へシフト

ほぼ全員(9割以上) が持っています。もはやスマホなしの高校生活は考えられないレベル。校則で日中の使用が制限されることはあっても、基本的には高校生=スマホ持ちです。

高校生にもなると、「持たせるかどうか」で悩む親はほとんどいません。関心は「どう使っているか」に移ります。

「勉強時間とのバランスは大丈夫?」「夜中までSNSしてない?」といった点が気になるようです。親が細かく管理するのは難しくなり、 子のスマホ利用を全く把握できていない項目がある親は、中学生時より増える 傾向に。

ただ、高校生になると子ども自身のリテラシーも上がり、トラブルが減ってくるため、親の不安も少し和らぐことが多いようです。「高校生のスマホ利用に 満足している親は74% 」という調査結果もあり、「持たせて良かった(便利だった)」と感じる親が多数派に。

もちろん、トラブルがゼロではないので、「深夜〇時以降はリビングに置く」「食事中は触らない」など、最低限のルールは維持している家庭が多いようです。

スマホ関連のトラブル経験率は、実は小中学生より低下します(高校生10.0%に対し、小学生26.8%、中学生13.8%)。リテラシーが上がり、慎重になる子が増えるためです。

しかし、 もしトラブルに巻き込まれた場合、内容は深刻化しやすい のもこの年代。知らない人と会ってしまうリスクは、行動範囲の広い高校生の方が高いかもしれません。

SNSでの誹謗中傷や、プライベートな写真・動画の流出といった深刻な被害も、残念ながら聞かれます。

親にとって「一番怖いこと」はこうした犯罪被害ですが、実際には高校生自身がうまく回避しているケースが多く、深刻な体験談は小中学生ほど多くはありません。

それでも「ネットで知り合った異性と会っていたと後で知って青ざめた」「深夜までスマホをいじって体調を崩した」といった声はあります。親としては、全てを管理するのは不可能なので、ある程度は信頼しつつ、「ネットで知り合った人とは絶対に会わない」「個人情報は送らない」といった 最低限の注意喚起 を続けるスタンスが増えています。

連絡、情報収集、暇つぶし…生活のあらゆる場面でスマホが活躍。「常にスマホを見ていないと落ち着かない」依存傾向が強まる子もいます。

一方で、進路や受験を意識し、「テスト前はSNS断ち」「夜11時以降は通知オフ」など、 自分でルールを決めて自己管理 する子も増えます。学校の連絡や課題提出がオンライン化し、学習目的で使う割合も高いです。

ただ、やはり余暇時間の多くをスマホに費やしがち。ある調査では、 平日5時間以上スマホを使う高校生が、男子で13.5%、女子で19.2% もいるというデータも(2023年)。「勉強よりスマホ時間の方が長いんじゃ…」と心配する声も聞かれますが、上手に息抜きと両立している子も多く、一概に悪い変化ばかりではありません。スマホとの付き合い方は本人次第、自己責任の領域に入っていく時期と言えそうです。

圧倒的にiPhone! 中学生では半々だったOSシェアが、高校生では iPhoneが約7~8割 を占めます。特に 女子高生は約85%がiPhone という調査結果も!男子でも約67%がiPhoneで、高校生全体では3人中2人以上がiPhoneユーザーです。

「みんなが持ってる安心感」「見た目がおしゃれ」といった理由が大きく、特に女子高生にとってはiPhoneがステータスになっています。

親も、高校生にもなれば高性能な機種を与えることに抵抗が少なくなるようです。もちろん、格安SIMとAndroidで賢く節約する高校生もいますが、トレンドとしては「高校生スマホ=ほぼiPhone」と言っていいでしょう。

心配は尽きないけれど… 親子で乗り越えるスマホとの付き合い方

学年が上がるにつれて、スマホの所有率は高まり、使い方や悩みも変わっていくことが分かりましたね。

- 小学生 ➤親の管理下で、便利さとリスクの間で悩む時期。ルール作りが重要。

- 中学生 ➤スマホが一気に生活に浸透。良い面も悪い面もはっきりしてくる。見守りつつ、少しずつ自立を促す時期。

- 高校生 ➤スマホが当たり前に。本人の使い方次第。親はサポート役に。

低学年のうちは「持たせて後悔…」「怖い思いをした」という声が多い一方、学年が上がるにつれて「持たせて良かった」という満足感が増える傾向にありました。これは、子どもの成長とともにスマホとの付き合い方が変化し、親子で少しずつ適応していく過程なのかもしれません。

また、機種選びも、最初は価格や安全性を重視してAndroid、成長するにつれて友達の影響やステータス性からiPhoneへ、という流れが見られました。

子どものスマホ問題、心配は尽きませんが、一番大切なのは 親子でしっかり話し合うこと 。

一方的に禁止するのではなく、ルールを一緒に決めたり、困ったことがあったらすぐに相談できる関係を築いたりすることが、トラブルを防ぐ一番の近道かもしれません。

今回の情報が、わが子のスマホとの付き合い方を考えるきっかけになれば嬉しいです。

情報ソース

本記事は、以下の調査結果などを参考に作成しました。

- 教育ネット総合研究所 2023年度ネット利用実態調査結果報告(2024年6月7日発表)

- 東京都 令和5年度「家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査」結果(2024年4月23日発表)

- NTTドコモ モバイル社会研究所

- 〖子ども〗中学生の約4割の親は子どもがスマホで繋がっている相手を把握していない(2024年8月5日)

- 〖子ども〗スマホを持ち始める年齢10.3歳―所有理由 中学生になると「子ども起因」が増える(2025年3月17日予測・過去データ含む)

- 〖子ども〗小中学生のスマホ所有率上昇 調査開始から初めて小学校高学年で4割を超す(2024年1月29日)

- MMD研究所

- 2023年1月初めてスマートフォンを持つ子どもと親への意識調査

- 子どものスマートフォン利用に関する調査(複数回実施、例: 2023年調査など)

- 2024年9月スマートフォンOS端末シェア調査

- 株式会社レビュー (運営メディア: 「さぶろぐ」)

- 株式会社NEXER (運営メディア: 「日本トレンドリサーチ」「スマートフォンPLUS」など)

- ナナイロ株式会社 (運営メディア: 「ナナイロペリカン」など)

- KDDI株式会社 (運営メディア: 「TIME&SPACE」)

- 中高生の最新スマホ事情を徹底調査(2018年記事、一部参考)

その他、内閣府(こども家庭庁)、総務省の統計データなども参照しています