「子供の頃、家で過ごすのがなんだか息苦しかった」

「いつも親の顔色をうかがって、びくびくしていた」

「『家族なんだから』って言うけど、家の中はいつもピリピリしていた」

周りから見れば「普通の家庭」。

経済的に困窮していたわけでも、あからさまな暴力があったわけでもない。それなのに、なぜか家は安心できる場所ではなかった。いつも心が張り詰めていて、早く大人になって家を出たいと思っていた…。

そんな、言葉にしにくい「しんどさ」を抱えて育った経験がおありですか?

親が思っている以上に家庭の中の空気感、特に夫婦の関係性は、子どもの心に深く、そして長く影響を与えます。それは、決して「特別な家庭」だけの話ではないのです。

あなたが子ども時代に感じていた「息苦しさ」の正体とは?

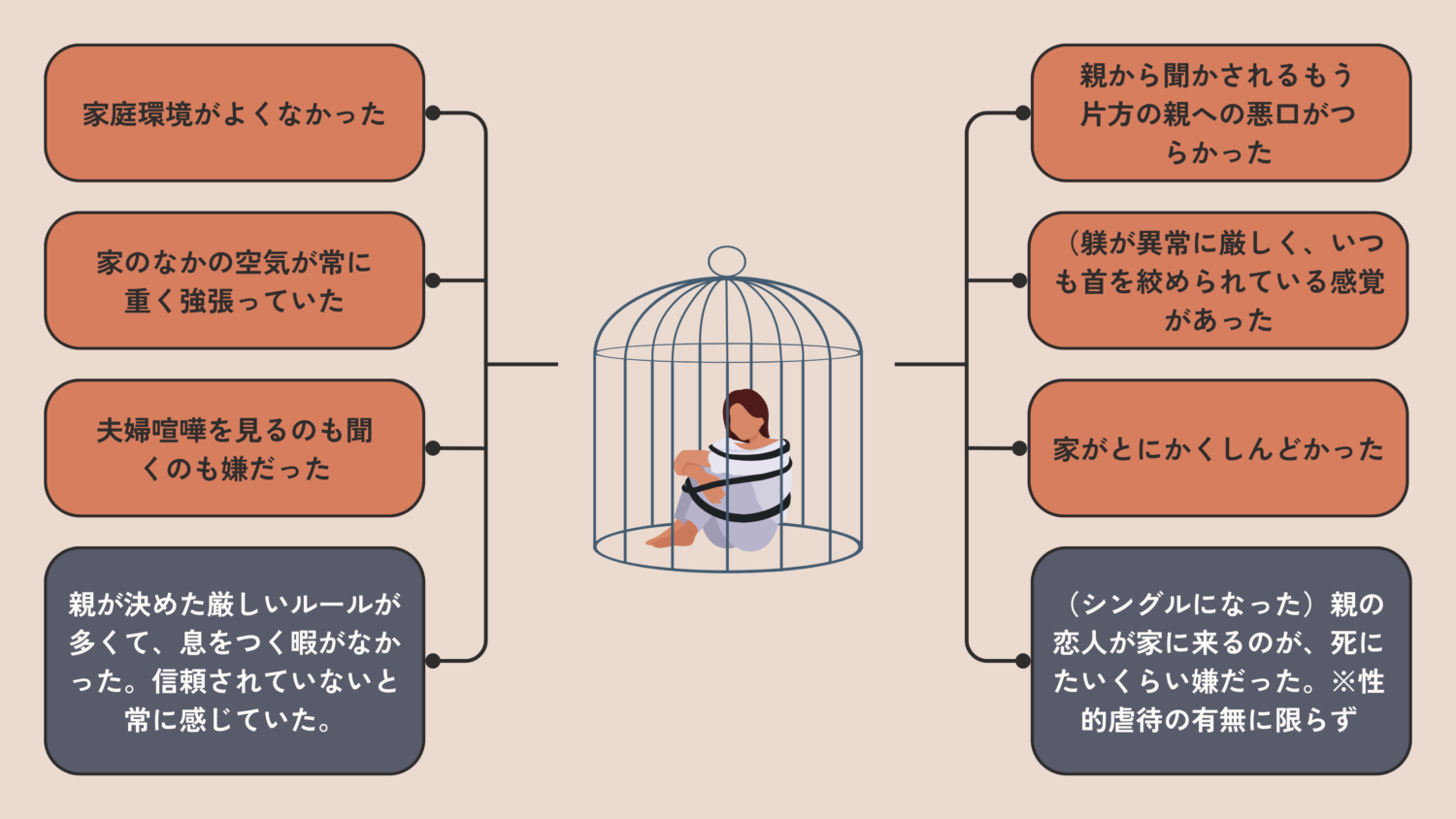

家は本来、心とからだを休め、安心して自分らしくいられる場所のはずです。でも、もしあなたの育った家が以下のような状況だったら、あなたは無意識のうちに過剰な緊張を強いられていたのかもしれません。

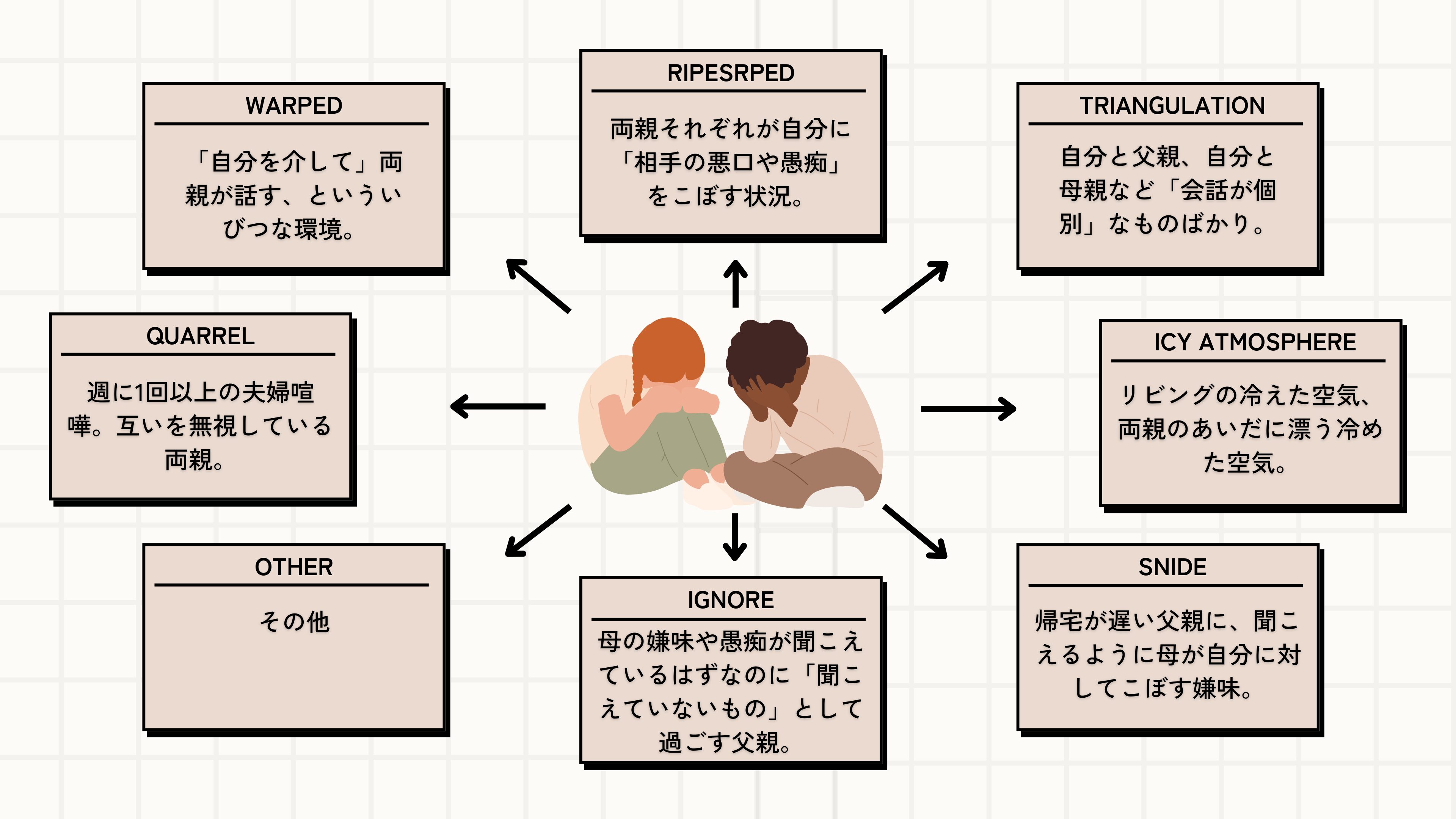

- 両親が直接話さず、いつもあなたを通して伝言していた。(まるで二人の間のクッション役のようだった)

- 片方の親から、もう片方の親の悪口や愚痴をいつも聞かされていた。(どちらの味方をすればいいのか、いつも心が引き裂かれるようだった)

- 父親と話すとき、母親と話すとき…家族なのに、会話がいつも「個別」だった。(家族団らんの温かい記憶があまりない)

- リビングに漂う、言葉にしなくてもわかる冷たい空気。夫婦の間の見えない壁。

- 帰りが遅い父親への不満を、母親があなたに聞こえるように言っていた。

- 母親の嫌味や愚痴が聞こえているはずなのに、父親は何も言わず、まるで「聞こえないふり」をしていた。

- 頻繁に起こる夫婦喧嘩。怒鳴り声や、逆に重苦しい沈黙、お互いを無視する日々。

- 「新しいお父さん(お母さん)」や「親の恋人」が家に出入りするようになり、居心地の悪さを感じていた。(たとえ直接的な被害がなくても、自分の居場所がないように感じた)

- 「あなたのため」と言われる厳しい躾やルールが多く、いつも監視されているようで息が詰まった。(「信頼されていないのかな」と感じていた)

これらの状況は、子供の心を静かに、しかし確実に蝕んでいきます。そしてその影響は、大人になってからも、ふとした瞬間に顔を出すことがあるのです。

大人になっても続く「生きづらさ」… もしかして、あの頃の経験が影響している?

子ども時代に安心できる家庭環境で過ごせなかった経験は、大人になった私たちの心にも、様々な形で影響を与え続けることがあります。

- なぜか自分に自信が持てない。

- 自分の成果や良いところを素直に認められない、褒められると居心地が悪い。

- 人に頼るのが苦手で、なんでも一人で抱え込んでしまう。

- 自分の気持ちを素直に表現するのが怖い、または自分の気持ちがよくわからない。

- 他人の顔色をうかがいすぎて、人間関係に疲れやすい。

- パートナーと健全な関係を築くことに難しさを感じる。

- 漠然とした不安感や孤独感を常に抱えている。

「親ガチャに失敗した」「あの親のもとに生まれなければ…」かつて、そう思ったことがあるかもしれません。

「お母さん(お父さん)の愚痴を聞くのが本当に辛かった」「家が苦痛で、早く一人になりたかった」「親の期待に応えるための道具のように感じていた」

もし、あなたが大人になった今も過去から続く生きづらさを感じているとしたら――。

自分を大切にし、心を軽くしていくためのヒント

過去を変えることはできません。でも、過去の経験が今のあなたに与えている影響を理解し、これからどう生きていくかを選ぶことはできます。

1. 「自分は何も悪くなかった」と受けいれる

続きを読む

子どもの頃って、家庭の不和や親の不機嫌が、まるで自分のせいのように感じてしまうことがあります。でもそれは違います。家庭の空気を作る責任は大人にあります。あなたは、子どもとしてできる精一杯のことをしていたのです。まずは、「その大半が自分のせいじゃなかったのに、つらかったね」と、過去のご自身をしっかりと労わってください。

2. 置いてきた自分の感情を取り戻す

続きを読む

子どもの頃に『置いてきた感情』はありませんか? 怒り、悲しみ、寂しさ、恐怖…。どんな感情も、あなたの大切な一部です。「あの時、本当はとても悲しかったんだな」「すごく腹が立っていたんだな」と、過去の自分の気持ちに寄り添ってください。

3. 小さな「安心」を自分で育てる

続きを読む

子どもの頃の家が安心できる場所でなかったとしても、大人になったあなたはもう、自分のための「安心できる場所(時間)」を自ら作ることができます。好きな音楽を聴く、温かい飲み物をゆっくり飲む、自然の中を散歩する、信頼できる友人と話す。どんな小さなことでも構いません。「ホッとする」と思える瞬間を、意識的に増やしていきましょう。

4. 「完璧」を目指さない

続きを読む

しんどい家庭で育った人は、無意識に「ちゃんとしなきゃ」「期待に応えなきゃ」と頑張りすぎてしまうことがあります。でも、あなたはもう、誰かの期待に応えるために生きる必要はありません。「まあ、いっか」「今日はここまでで十分」と、自分を許し、ハードルを下げる練習をしてみましょう。

あなたが親の立場で、子どもに負担をかけているなら

このコラムを読んで、「もしかして、自分の今の家庭も――夫婦関係も――子どもに負担をかけているのでは?」と感じた親御さんもいらっしゃるかもしれません。

気づけたこと、それがまず大きな一歩です。子どものためにできることを見直してみませんか?

父親としてできること

1. 子どもを「伝書鳩」にしない

続きを読む

夫婦間の連絡や不満を子どもを通して伝えるのはやめましょう。「お母さんに伝えておいて」ではなく、直接パートナーと向き合う努力を。

2. 「聞こえないふり」をやめる

続きを読む

パートナーの愚痴や嫌味が聞こえても、面倒だからと無視しないでください。「その言い方は子どもの前ではやめよう」と伝える勇気が、子どもの心を救います。

3. 子どもの気持ちに寄り添う

続きを読む

「最近、家のことで何か思うことある?」「嫌な気持ちになってない?」と、優しく聞いてみてください。すぐに話せなくても、「いつでも聞くよ」という姿勢が安心感を与えます。

4. 短い時間でも、子どもと『心で』向き合う

続きを読む

忙しくても一日数分でいいのです。スマホを置いて、子どもの話に耳を傾ける、一緒に笑う時間を作りましょう。

5. 素直に「ごめんね」を伝える

続きを読む

もし、感情的に怒ってしまったり、子どもにつらい思いをさせてしまったと自覚なさったなら「あの時はごめんね」と謝ることを恐れないでください。大人が間違いを認める姿は、子どもにとって大きな学びと救いになります。

母親としてできること

1. 夫への不満を「子どもに」ぶつけない

続きを読む

つらい気持ちはわかります。でも、そのはけ口を子どもに向けていませんか? パートナーへの不満は、子どもではなく、パートナー本人と向き合って解決する道を探しましょう。

2. 「一度、落ち着いて話す」努力を

続きを読む

感情的にならず、「何がつらいのか」「どうしてほしいのか」を冷静に伝える工夫を。直接話すのが難しければ、手紙やメッセージでも構いません。

3. 子どもの前では「穏やかな空気」を意識する

続きを読む

あなたのイライラは、子どもがもっとも敏感に察知します。言葉遣いや表情、態度を少し意識するだけでも、家の空気は変わります。夫婦喧嘩をするなら、子どもがいない時間や場所を選ぶ配慮を。

4. 「伝わる」伝え方を工夫する

続きを読む

「あなたが悪い!」と責めるのではなく、「私はこう感じている(Iメッセージ)」で伝えてみましょう。相手に届けるためには、まず自分の伝え方を見直すことが大切です。

5. 「私も悪かった」と伝える勇気

続きを読む

もし子どもに愚痴を聞かせてしまっていたなら、「〇〇(子どもの名前)に聞かせちゃって、ごめんね」と正直に伝えましょう。その一言が、子供の心の負担を軽くします。

家庭全体としてできること・小さな改善策

- 夫婦は「子どもを守るチーム」である意識を持つ

意見が違っても、子育てにおいては協力する姿勢を見せる。「子どもの前では、お互いを尊重する」というルールを決めるだけでも、子どもの安心感は増します。 - 話し合いや衝突の「ルール」を決める

子どもの前で感情的になりやすいなら、「寝静まってから」「別の部屋で」など、時間や場所を決めて冷静に話し合う努力を。 - 「ありがとう」と「ごめんね」を大切に

些細なことでも感謝を伝え、間違いは素直に謝る。ポジティブな言葉が家庭の空気を少しずつ温かくします。

まとめ

ここまで読んで、「やっぱり自分だけでは難しい」「どうしたらいいかわからない」と感じている方もいるかもしれません。

子ども時代の経験が、大人になった今のあなたを苦しめているなら。

あるいは、親として、今の家庭環境をどう改善したらいいか悩んでいるなら。

どうか、一人で抱え込まないでください。

専門家の力を借りることは、決して弱いことでも、恥ずかしいことでもありません。むしろ、自分自身や家族を大切にするための賢明で勇気ある一歩です。

カウンセリングやセラピーは、安全な場所で、あなたの気持ちや経験を丁寧に聴いてもらい、心の整理を手伝ってくれます。過去の傷つきと向き合い、これからの生き方を見つけていくプロセスを専門家がサポートしてくれます。

また、夫婦関係や家族関係の改善のために、夫婦カウンセリングや家族療法という選択肢もあります。公的な相談機関(地域の相談窓口、児童相談所など)でも、話を聞いてもらえたり、適切なサポートにつないでもらえたりすることがあります。

「こんなことで相談していいのかな?」

「何を話したらいいかわからない…」

そんな風に思う必要はありません。専門家はあなたが安心して話せるように、あなたに必要なサポートを見つけられるように寄り添ってくれます。

あなたの心が、少しでも軽くなることを願って

子ども時代の家庭環境は、選ぶことができませんでした。そこで感じた息苦しさや悲しみは、あなたのせいではありません。

でも、これからのあなたの人生は、あなたのものです。

過去の経験と向き合い、自分自身を深く理解し大切にしていくことで、心は少しずつ軽くなり、あなたはもっとあなたらしく輝いていくことができます。

時間はかかるかもしれません。簡単な道のりではないかもしれません。でも、あなたはもう“独り”ではありません。

このコラムが、あなたが自分自身を今以上に大切にし、より穏やかで安心できる日々へと歩み出すための小さなきっかけとなれたら、これほど嬉しいことはありません。